概念擴展

生活於批評之中,卻學會了接受;

生活於嘲笑之中,卻學會了害羞;

生活於敵意之中,卻學會了寬恕;

生活於妒忌之中,卻學會了羨慕;

生活於羞辱之中,卻學會了尊重;

生活於貧窮之中,卻學會了治富;

生活於冷漠之中,卻學會了同情;

——70後已經走向成熟,加油!

70後:受文革影響,大部分人思想比較保守,並經歷過貧窮時期,能以自己的實際行動不斷改善生活狀況、改變社會。他們屬於比較務實、創造的群體。但富裕後的部分人開始腐敗,相信利益,喜歡用錢解決問題。

時代特徵

這可能是發言中帶有文藝腔的最後一代人,但隨著描述者越來越多,聲音必將越來越喧囂,畫面必將越來越多層,各種提問和回答必將泛濫到互相淹沒,直到有新的一代人操著輕鬆的語調出現,刪刪減減,重新塗改這一切……最後他們消失。

生於70年代的人,曾經或正在經歷30歲。他們把記憶留在平靜的80年代,他們的人生加速度則始於混亂的90年代,2010年代是什麼,一時還不太清楚。

這是第一代看著電視長大的中國人,有著集體面對9英寸黑白電視機的模糊記憶,有了電視,也就有了錄像,港台錄像片在許多單位的閉路電視中整宿播放。那時能搞來緊俏錄像被視為有面子,有人搞來的是黃色錄像,因而被隔離審查。

這是第一代對港台文化具有免疫力的人,許多少年學會了黑幫的微笑,男生們擺脫自己的傻樣,要感謝齊秦,隨著他脆弱的音質,有人開始了早戀,以及失戀。港台文化兵分各路,進入了我們的生活。

這是第一代跟著國產搖滾跺地板的人,地板還沒有跺爛,崔健已經老了。在老崔最近的一次演唱會上,奔跑跳躍的是更多更年輕的面孔,看台上坐著的,心還在跳,腿可不聽使喚了。

時間在流走,而空間在原地變著花樣。30年,20年,10年前的生活,已經永遠消失。但是我們都記得,人們曾經穿著侷促的廉價西裝,白頤路一帶曾經綠陰蔽日,大學里張貼著禁止談戀愛的通告,美術館的人潮被槍聲驚散,那時候,搖滾樂約等於迪斯科,筆記本指的就是一個本子,水煮魚還沒有問世,寸頭像方磚一樣被人頂著滿街亂跑。

任何時代都有延續性,80年代的主題是生吞活剝的接受和實驗,預示著接下去的混亂。這種氣氛在90年代初稍有延續,大約在1993年終於殆盡,社會上有了越來越多的富人,那個靜靜觀看、默默騷動的時代也就結束了。90年代商業與知識聯姻,它們共同撫養了網際網路,到2010年代,娛樂先聲奪人,每個人都有可能當15分鐘明星,年輕人不再反叛,因為他們生下來已經是主人翁。

沒有人能描述現在,因為現在時刻在變。沒有人能描述將來,因為將來只是個變數。而對於過去的描述,漸漸多了起來,因為生於70年代的人,突然發現過去的一切開始變清晰,他們終於成為擁有閱歷的一代人,不管這種閱歷和前一代人相比有多么平淡,或是在後一代人看來還略顯壓抑,重要的是他們將要開始描述它,就像前一代人所做過的那樣。

生於新疆的陸川正在拍攝一部叫做《邊疆》的電影,那裡邊有他父輩的情和愛;北京的第二代移民張揚用《向日葵》記錄著30年父子之間的情感轉變;徐靜蕾,用《陌生女人的來信》詮釋古典浪漫的愛情信條;來自外省的張亞東卻在他的錄音室里炮製與國際大師接軌的節奏;李玉從威尼斯歸來,下一部電影依然緊握現實,對準辨不清方向的未來中國;而陳衛在南京紫金山寫他的小說,即使沒有收入和名氣。

相對於更加多樣化的大多數,這裡只是選擇了比較直觀的幾種職業和人生形態,作家、電影導演、網路劍客、建築設計師、音樂人,他們身上有高度一致的東西,例如早晨一律不起床的作息時間,對上一代人生的無奈,和對後一代人的恐懼。他們似乎都是自我教育的模範,重視自我選擇的生活方式,他們的時間都不夠用,而且在內心裡都想遠離人群。

這是在城市裡長大的一代人,他們已經習慣於以城市為中心看待一切,他們的觀察視角更多來自書籍、影像、傳媒和圈子,他們談論時裝、建築、政治和八卦,但似乎時刻保持著懷疑主義的立場,他們像一個處於游離狀態的階層,既缺少後一代人那樣輕鬆自如的生活本能,也不願像前輩們那樣胸懷集體使命感,與生俱來的壓抑和對自由的訴求不離不棄,恰恰是這一代人的宿命。

70後與80後90後的區別

1、工作狂基本上都是70後的。

80後拒絕加班!

90後拒絕上班!

2、70後喜歡穿七匹狼或者猛龍牌子的衣服。

80後喜歡G-Star之類的。

90後乞丐服,越花越好,越破越好。。一個洞時尚,兩個洞潮流,三個洞個性。

3、70後唱k的時候只會—例如2002年的第一場雪,然後就拚命拉著你喝酒,不讓你唱。

Mic霸一般是80後。

90後我們不止會唱,還會跳!

4、70後的話題除了工作就是股票。

80後的話題更多,有英超、魔獸……

90後QQ等級,QQ秀。。。

5、70後如果有筆記本,會喜歡到公眾場合用。

80後才不會背那么重的東西在身上。

90後只要蘋果筆記本,而且不止一台……

6、70後喜歡喝紅酒,一般是長城紅酒。

80後要么不喝酒,要么就喝啤酒。

90後韓國果汁,日本汽水……

7、70後無論任何時候,看到有站著的領導,都會馬上給領導讓座。

80後崇尚上下級平等。

90後天上地下,唯我獨尊!

8、70後娶老婆的時候想娶chu。

80後覺得無所謂,只要相互感情好就可以了。

90後結婚需要感情嗎?……需要結婚嗎?……

9、70後喜歡寫日記,日記本還是帶鎖的。

80後喜歡寫部落格,新浪部落格,SOHU部落格,喜歡寫什麼就寫什麼,反正沒人認識你,罵罵人,發發嗲,乾什麼都行。

90後寫部落格?太落後了吧?現在是站長時代,去雅虎站長天下直接做站長了,還能賺點廣告分成的錢,運氣好說不定還可以拿雅虎10萬懸賞新站長比賽的獎金。

10、70後希望中國用核彈把上面三個國家(地區)都滅了。

80後希望和平。

90後和我無關!打仗衣服會降價嗎?那就打唄。

11、70後對服務員態度惡劣,或者言語上調戲女服務員。

80後只在點菜和結帳時會跟服務員說話。

90後從不和waitress說話,只會背後討論她的衣服很土……

12、70後有存款。

80後有負債。

90後我們有老爸!

13、70後會把房子買在北京郊區,然後每天早上花一個多小時乘車去上班。

80後喜歡在公司附近租房子,每天騎車或走路去上班,就為了早上多睡一會。

90後我們住哪裡都可以,只要MF喜歡……

14、70後結交有背景有地位的人。

80後結交志趣相投的人。

90後我們結交滿身文身的MM!

15、70後周末約客戶去吃飯。

80後周末約同學去踢球。

90後一個禮拜7天周末,想做什麼做什麼!

16、70後喝酒時喜歡跟別人乾杯

80後能喝多少喝多少,喝不下了,怎么也不肯再喝

90後我不是隨便喝酒的人,我隨便喝起酒來不是人~

17、70後的家進門要脫鞋。

80後家進門不用脫鞋。

90後我們*睡覺都不脫鞋!

18、70後五一、國慶去旅遊,然後會在各個景點門口拍下很多V字手勢的照片。

80後五一、國慶在家睡覺,或者約朋友去唱k,去旅遊,我們只會拍景色。

90後我們天天是五一,國慶。。。取消五一,么關係。。。

19、吃飯時,70後喜歡坐在老闆旁邊,拍老闆馬屁。

80後最好別坐在老闆旁邊,那才無拘無束

90後我是老闆!

20、70後跟陌生人在一起的時候喜歡找話題說。

80後不太搭理陌生人,故意找話題不累么?

90後你誰阿,穿這么土,死開。帥哥,交個朋友好嘛?

21、70後即使能做得很好,也認為自己做的一般;

80後能做到一般,就認為自己做得很好;

90後什麼都不會做,卻以為自己做得最好。

人生尷尬事

尷尬一:好不容易考上大學,卻發現不僅國家不包分配,而且連本科文憑都不值錢了。

尷尬二:千辛萬苦進了黨政機關企事業單位,正趕上人家下崗,新人又怎么了!

尷尬三:1997年,全國取消福利分房,那個時候七十年代出生的人剛剛參加工作。

尷尬四:小時候教育要做個誠實的孩子,成年後卻不得不抽假煙、喝假酒、說假話,上了拿假文憑人的當,在假髮票上籤了字,最糟心的是,看場足球,都是假球。

尷尬五:計畫經濟的教育絕對抹殺個性,誰要和別人不一樣,不僅老師不答應,同學也不放過。然而時過境遷,社會卻需要有個性的青年一代,素質教育嘛! 尷尬六:一看到現在的聯考心裡就堵得慌,又是警車開道又是休息室伺候,真是今非昔比!此外,當年無人過問的成長的煩惱,如今成為正兒八經的事放在學生的身上,而那時嚴加制止的早戀追星,現在也很寬容地“正確引導”了。

尷尬七:美好的生活屬於誰呢?二十年前,“屬於我,屬於你,屬於八十年代的新一輩”,二十年後,1980年初生牛犢不怕虎,誰都沒把七十年出生的人放在眼裡。

尷尬八:七十年代出生的人在六十年代人眼裡是叛逆的一代,而在八十年人眼裡,他們和四五六十年代人一樣,統統落伍。

尷尬九:出生在一個講理想的年代,卻不得不生活在一個重現實的年代,是這一代人最大的尷尬。

70後印象

影視作品《我們生活的年代》

影視作品《我們生活的年代》生於70年代的人,曾經或正在經歷30歲。他們把記憶留在平靜的80年代,他們的人生加速度則始於混亂的90年代,2011年代是什麼,一時還不太清楚。

這是第一代看著電視長大的中國人,有著集體面對9英寸黑白電視機的模糊記憶,有了電視,也就有了錄像,港台錄像片在許多單位的閉路電視中整宿播放。那時能搞來緊俏錄像被視為有面子,有人搞來的是黃色錄像,因而被隔離審查。

這是第一代對港台文化具有免疫力的人,許多少年學會了黑幫的微笑,男生們擺脫自己的傻樣,要感謝齊秦,隨著他脆弱的音質,有人開始了早戀,以及失戀。港台文化兵分各路,進入了人們的生活。

這是第一代跟著國產搖滾跺地板的人,地板還沒有跺爛,崔健已經老了。在老崔最近的一次演唱會上,奔跑跳躍的是更多更年輕的面孔,看台上坐著的,心還在跳,腿可不聽使喚了。

時間在流走,而空間在原地變著花樣。30年,20年,10年前的生活,已經永遠消失。但是他們都記得,人們曾經穿著侷促的廉價西裝,大學裡張貼著禁止談戀愛的通告,美術館的人潮被槍聲驚散,那時候,搖滾樂約等於迪斯科,筆記本指的就是一個本子,水煮魚還沒有問世,寸頭像方磚一樣被人頂著滿街亂跑。

沒有人能描述現在,因為現在時刻在變。沒有人能描述將來,因為將來只是個變數。而對於過去的描述,漸漸多了起來,因為生於70年代的人,突然發現過去的一切開始變清晰,他們終於成為擁有閱歷的一代人,不管這種閱歷和前一代人相比有多么平淡,或是在後一代人看來還略顯壓抑,重要的是他們將要開始描述它,就像前一代人所做過的那樣。

相對於更加多樣化的大多數,這裡只是選擇了比較直觀的幾種職業和人生形態,作家、電影導演、網路劍客、建築設計師、音樂人,他們身上有高度一致的東西,例如早晨一律不起床的作息時間,對上一代人生的無奈,和對後一代人的恐懼。他們似乎都是自我教育的模範,重視自我選擇的生活方式,他們的時間都不夠用,而且在內心裡都想遠離人群。

這是在城市裡長大的一代人,他們已經習慣於以城市為中心看待一切,他們的觀察視角更多來自書籍、影像、傳媒和圈子,他們談論時裝、建築、政治和八卦,但似乎時刻保持著懷疑主義的立場,他們像一個處於游離狀態的階層,既缺少後一代人那樣輕鬆自如的生活本能,也不願像前輩們那樣胸懷集體使命感,與生俱來的壓抑和對自由的訴求不離不棄,恰恰是這一代人的宿命。

共性特點

70後的共性特點

70後的共性特點1.餓了不吃,忙完了再吃。

2.對人最好的評價是悶騷

3.鄙視辦公室戀情。

4.周末的早晨從中午開始。

5.喜歡穿七匹狼或海瀾之家的衣服。

6.唱K的時候只會亂吼---例如2002年的第一場雪,然後就拚命拉著別人喝酒,不讓別人唱。

7.話題除了工作就是股票。

8.如果有筆記本,就會喜歡到公眾場合用。

9.喜歡喝紅酒,一般是長城牌紅酒。

10.無論任何時候,看到有站著的領導,都馬上讓位給領導。

11.娶老婆都想娶處女。

12.喜歡寫日記,日記本還是帶鎖的。

13.覺得每個日本人,美國人,台灣人都想攻打中國。

14.在家裡就像塊雙面膠,在公婆和媳婦之間哪也擺不平,乖得像頭綿羊。

15.有存款。

16.會把房子買到郊區,然後每天早上花一個多小時乘車去上班。

17.結交有背景有地位的人。

18.周末約客戶去吃飯。

19.喝酒時喜歡和別人乾杯。

20.家裡進門要脫鞋。

21.喜歡問親戚或朋友家的小孩,有沒有女朋友。

22.五一,十一去旅遊,然後會在各個景點門口拍下很多V字手勢的照片。

23.喜歡吃飯時坐在老闆旁邊。

24.跟陌生人在一起的時候喜歡找話題說。

25.及時能做的很好,也認為自己做的一般。

26.碰到不開心的事就在家裡“折磨”妻子,喝的人醉妻也碎。

27.經常罵宜家,經常去宜家。

28.擁有一種奇怪的固執。

29不喜歡喝酒,但每喝必醉。

30.喜歡喝醉之後談理想。

31.都有孩子或者已經結婚了或者早就離婚了。

70年代人的素描

【1970年生】對"文革"有點淡漠的記憶。參加過"紅小兵";喜歡看抓階級敵人和特務的連環畫;早期看過的電影有《渡江偵察記》、《地道戰》等;上中學時趕上建國35周年閱兵和女排"六連冠";看過《少林寺》後曾蠢蠢欲動產生過出家習武的念頭喜歡鞏俐而去看《紅高粱》;如大學畢業。不少已成為單位領導決策層人物;混得不太如意的人也在考研,個別有成就者被列入"跨世紀人才";大多數已婚,正是生子的"黃金年齡",但總有那么一批人在充當"愛情守望者"的角色。

【1971年生】

大致情況跟197O年出生的差不多。國小時肯定唱過"我愛北京天安門"和"我在馬路邊,撿到一分錢"兩首歌;女的挺喜歡日本電視劇《排球女將》中的小鹿純子,男的看《霍元甲》挺上癮;上中學時愛抄歌。製成"歌本"並貼上女明星的照片收藏;假如中學不留級,肯定是上大學第一批要交費的在北京上大學的話。最激動的是1990年亞運會的盛況愛看《圍城》這部電視劇,跟父母愛看《渴望》形成鮮明對比;上大學要軍訓了;有的人在大學畢業後,工作跳槽3至5次。

【1972年生】

一上國小就享受了改革開放的初步成果,寫作文的內容包括"××成了萬元戶"和"張海迪事跡"等;大部分城市出生者已經是獨生子女了;是最早一批港台歌星的"追星族";在老師的指點下,給老山前線的英雄們寫過慰問信上大學時已經有一批經商高手在他們中間產生,不過盡倒騰些磁帶、絲襪、賀卡之類的小玩藝兒;今年28歲,不過如今這年齡算不上"大齡青年",談戀愛綽綽有餘。

【1973年生】

他們只能從圖書館裡知道"文革"和"四五"運動了。1983年"嚴打"時。他們尚不諳世事;是最狂熱的中學生"追星族"的一批。不過他們追的星差不多現在都已退隱江湖;1988年左右。他們迷戀上,"霹靂舞";其中有人獲奧林匹克什麼獎,然後保送上大學大學畢業時就業壓力越來越大。考研的人越來越多。

【1974年生】

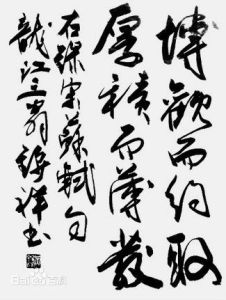

70後藝術名家 黃錦祥作品欣賞

70後藝術名家 黃錦祥作品欣賞上國小的教材跟哥哥姐姐們又不一樣,"紅小兵"改叫"少先隊員",上國小戴紅領巾的那會兒是最快樂的回憶;上大學時趕上中國"申奧"失敗,有的人因此砸了酒瓶。但大部分人開始深深體會到了國家強大的重要性;要是熱愛文藝。會知道詩人顧城自殺的事。

後70年代

【1975年生】

國小生時代總是很有理想,學過"長大要當科學家"之類的課本;80年代中國發生很大事情。尚不能對他們構成影響,只關心考試時的"時事政治題";流行廣交筆友的活動;在越來越多的國產歌星面前,開始接觸"崔健";流行的"青春美文"紛紛傾倒他們面前的同時,喜歡"俏黃蓉"多於"傻郭靖",許多女孩子的學業被耽誤了;他們開始覺得應該和1974年前出生的同齡人活得不一樣。開始做出逃學等叛逆行為。

【1976年生】

跟前面的人相比,他們即使已經長大成人,但他們的年輕也夠讓人羨慕的;他們是與唐山大地震共同出現的;他們趕上"計算機要從娃娃抓起"的時代,所以今天的大學計算機專業才那么火爆;他們其實是90年代的"中學生和大學生"。若從思想角度看,也可以算準下一代了;上中學時正經歷"汪國真"熱。那些蹩腳的詩就這樣留在了他們的畢業紀念冊上了。

【1977年生】

國小生時代沒什麼特別的,"好好學習,天天向上"還是他們的口號,不過。連環畫是越來越少,這是他們的悲哀;中學生時代世界已經變得異常豐富,男孩子愛打電子遊戲機。女生愛看席娟之類的書。這也累壞了家長,覺得現今的孩子越來越難管了如果不是太笨的孩子,今年也該大學畢業了,但"留京指標 "越來越難弄了,有的人只好賴在北京。等待機會。

【1978年生】

據說,真正的"計畫生育"就從他們這年開始的,所以這一年出生的孩子肯定都有過"小皇帝"之類的稱呼;直到1992年,作為北京的孩子才第一次吃上"麥當勞";在大城市的迪廳或酒吧,總有那么幾個愛做作的女孩叼著香菸玩深沉,不知道自己該呆在學校里好好念書才對,上大學的第一件事不是買世界名著或參考書,而是買一本《中國可以說不》。

【1979年生】

又一批幸福的"獨生子"出生,喝"可口可樂"是7O年代出生的人當中最多的;讀中學的女生已經被告知。"遇到不法侵犯時,請撥11O!"因為他們的父母總是擔心滿大街都是壞人。孩子們會被欺侮。"扮酷"的時代與他們的青春時代巧合在一起,所以,最酷的也就是他們了!

導演

名稱賈樟柯、徐靜蕾、寧浩。

京劇界、

王佩瑜、史依弘、張火丁、譚正岩、凌珂、楊少彭、張建峰、郝仕鵬、杜喆、徐孟珂等。

政界

毛新宇、劉洋、汪鴻雁、劉志強、華春瑩、時光輝、王亞平。

文學界

參見70後作家、70後詩人、賀一二、亦農、蘇芩、甘露、曾子航。

魔術界

劉謙、傅琰東、戴濱淳、翁達智、張小沖

配音界

姜廣濤、詹雅菁、于正昇、于正昌、丘台名、王冠蓉、陶敏嫻、孫誠、何志威、陳宏瑋、傅其慧、葉天倫、林凱羚、謝佼娟、賀宇傑、梁興昌、李世揚、張傑、陳浩、郝幽玥、汪世瑋、馬海燕、張凱、馬伯強、吳凌雲等。

模特界

馬艷麗、周汶錡、林嘉綺、姜培琳、岳梅、倪景陽等。

動漫界

皮三、翁子揚、顏開、姚非拉、胡蓉、阿梗、聶峻、丘天等。

學術界

張雯、趙玉平、楊雨、藍江等。

IT行業

李亮

書法與畫界

曲慶偉、王靜芳(畫家)、李雙陽、黃錦祥(文人畫家)、朱勇方、林再成、徐俊峰、冷柏青、吳洪春、王心鑒、謝潤、陳勝武等。