報告發布

2018年3月1日,北京地區網站聯合闢謠平台、騰訊較真平台、百度、新浪微博聯合發布《2017年度食品藥品闢謠分析報告》,揭露食品藥品謠言的作惡伎倆,發布2017年食品藥品闢謠榜單。

主要內容

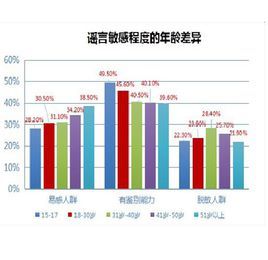

《2017年度食品藥品闢謠分析報告》指出:對於食品藥品類謠言,女性比男性更易感,經濟發展水平較差的地區人群更易感,低學歷人群更易感,中低收入人群對食品藥品謠言更易感,51歲以上的老年人是食品藥品類謠言的最易感人群。

報告指出,根據騰訊較真平台謠言迷惑性調查問卷對於謠言易感人群進行了分析,“女性在家庭中通常扮演著更為重要的角色,對食品藥品類問題更為關注,因而,相對於男性而言,在食品藥品類謠言易感人群中,女性占比大。”

“經濟水平差的地區,信息相對來說更加閉塞,且人群整體教育水平不高,謠言易感人群相對占比例高。總體而言,易感人群的占比中,中低收入人群相較於高收入人群更高。”另外,受教育程度也是其中一個因素,“數據表明,碩士及以上學歷的人只有一成左右是謠言易感群體,而國中及以下學歷的人占比超過四成。”

報告分析

分析顯示,中老年人是食品藥品類謠言的最易感人群。在食品藥品類謠言易感人群中,女性占比36.1%,而男性占比23.9%。超過50歲的中老年人對食品藥品類謠言更易感。

中老年人群體對醫療健康類資訊較為關注,但卻相對缺乏謠言辨別意識與知識。

闢謠榜單

1、紫菜是廢舊黑塑膠袋做的;

2、塑膠加工成大米;

3、一滴血就能測癌;

4、肉鬆是棉花做的;

5、吃大盤雞感染H7N9病毒死亡;

6、未標“GB18186”代碼的醬油致癌;

7、西瓜和桃一起吃會中毒;

8、柿子和優酪乳一起吃會中毒致死;

9、通菜是蔬菜里的“毒中之王”;

10、奶茶殺精,導致男性不育。

六大套路

套路一、指鹿為馬坑害公眾認知。有一類謠言是造謠者有意發出自己明知是假的信息,出於某種目的,對謠言進行“修飾”甚至造假,然後廣泛傳播。比如“塑膠紫菜”“塑膠冬粉”等謠言,紫菜“顏色深、撕不斷、嚼不碎、有腥臭味”原本就是其自身的特點,並不稀奇;而冬粉的成分基本上都是澱粉,這些乾燥的有機物一點就著也不奇怪,但造謠者將食品原本的特點說成是質量問題。網友們用視頻內容來支持自己已有的偏見,並且以“不法商販為了利潤造假”來合理化自己的猜想。此時,不論視頻內容存在多大疏漏也會被忽視,視頻中的錯誤邏輯(不易扯斷的紫菜、容易燃燒的冬粉是塑膠做的)也會被認可,轉發信息時情緒宣洩要遠大於理性。

套路二、模仿捏造複製謠言套路。由於視頻傳播簡單、快速、直觀,通過社交媒體傳播後謠言的可信性也隨之大大提升。因此,食品安全謠言也借“小視頻”為載體廣為傳播,比如“塑膠紫菜”“塑膠冬粉”“肉鬆棉花”等謠言,均是藉助“小視頻”吸引人眼球。更值得關注的是,該批謠言全部採用類似試驗的手法,簡單粗暴地做“打假實驗”,但實際毫無科學性之言,得出的結論也非常武斷。換句話說,流傳視頻是在“偽打假真傳謠”,卻忽悠了很多人。

套路三、舊謠翻新擾亂輿論環境。以“市民吃大盤雞感染H7N9禽流感致死”為底版進行加工的謠言在全國各地出現。除大盤雞外,泡椒鳳爪、鴨脖、麻辣燙甚至櫻桃等都被傳可傳播H7N9病毒。這類謠言生命力強,謠言總是換個“馬甲”重新傳播。這提醒我們闢謠應該持續向公眾介紹食品安全信息和自行辨別謠言的方法。

套路四、時令謠言倍吸公眾眼球。“季節謠”是2017年食品安全網路謠言中的“熱點”之一,造謠者往往利用食品熱銷旺季,在食品上市前後製造大量謠言。很多時令性強的水果都中過槍,每到水果成熟時節,相關謠言就會捲土重來,如夏季時候造謠西瓜打針、西瓜和桃子不能一起吃等。

套路五、“食物相剋”誇大民間經驗。食物相剋來源於民間的經驗,造謠者利用公眾對食物相剋的敏感心理,編造了各種形式的謠言。所謂的“食物相剋”引發的不適很可能是機緣巧合,然後被某些謠言無限誇大,結果變成了“搭配禁忌”。

套路六、“有毒”恐嚇挑起大眾恐慌。“不明液體”“染色”“防腐劑”“激素”等敏感辭彙本身自帶“熱點效應”,加之造謠者過分利用“有毒”“致命”等刺激語言渲染,一旦與“化學物質”類物質有聯繫,必然引起消費者的恐慌。這就提醒我們不僅要事後闢謠,也要事前聯合專業人士堅持不懈地開展食品安全知識宣傳引導工作,為公眾普及科學常識。