郵票圖案

2013-21 豫園(T) 2013-21 豫園(T) |  2013-21 豫園(T) 2013-21 豫園(T) |

2013-21 豫園(T) 2013-21 豫園(T) |  2013-21 豫園(T) 2013-21 豫園(T) |

郵票信息

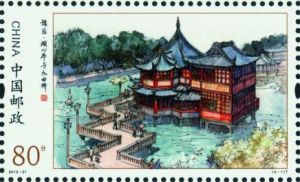

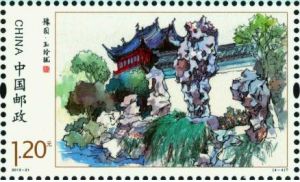

| 志號:2013-21 圖序圖名 面值 (4-1)T湖心亭與九曲橋80分 (4-2)T大假山 1.20元 (4-3)T卷雨樓 1.20元 (4-4)T玉玲瓏 1.20元 郵票規格:50×30毫米 齒孔度數:13度xjiou.com 整張枚數:12枚(一、二圖各6枚/張;三、四圖各6枚/張) 整張規格:224×152毫米 | 版別:膠雕套印 防偽方式:防偽紙張 防偽油墨 異形齒孔 螢光噴碼 設計者:張安朴 版張邊飾設計:王虎鳴 雕刻者:劉益民白金馬榮尹海蓉 責任編輯:乾止戈 印製廠:河南省郵電印刷廠 |

郵票介紹

中國郵政將於2013年9月7日發行《豫園》特種郵票,全套郵票4枚,郵票展現湖心亭與九曲橋、大假山、卷雨樓、玉玲瓏四處豫園景觀,郵票由著名畫家、郵票設計師張安朴先生設計,郵票將採用膠雕套印的印製方法,由河南省郵電印刷廠印製。

《豫園》郵票的版張設計者為郵票設計家王虎鳴先生,郵票採用了一種新的版式,整版12枚(一、二枚一版,三、四枚一版),兩個版張各有一段橫式過橋,展現豫園商城的街景,橫式過橋的設計使郵票在版張中的安排也打破了上下等分的排列,而按左右等分。

豫園,坐落在上海老城廂東北部的明代園林,連同老城隍廟和成片仿古建築的豫園商城,是著名的上海名勝旅遊之地,豫園在其中承擔並記錄著450多年以來的歷史滄桑,1982年被列為全國重點文物保護單位。1559年明代進士潘允端(1525~1601),在世宅世春堂西面數哇菜田上始建豫園,在一片農田上4丈高的大假山拔地而起,成為“奇秀甲江南”的著名園林。

湖心亭與九曲橋:湖心亭原址是明代豫園中“南山”,即在荷花池中的小土山,上有鳧佚亭。自黃道婆(約1245—1330年),在烏泥涇引導“棉花革命”以後,今上海松江在數百年中位居全國最大的棉紡織中心和重要的青藍布產地,通過上海港輸往內地和世界各國,有“衣被天下”之譽。

清乾隆四十六年(1781年)上海青藍布豪商祝韞暉,張輔臣等集資購買南山舊址,拆除荒蕪殘景,建築高二層由三個亭樓合成的湖心亭,成為清代豫園中結構和外觀獨特的木建築,建造中用傳統的榫頭連線,沒有使用一根鐵釘。又修建了湖心亭通向池東北岸和西岸的九曲橋。全部工程三年後竣工後,湖心亭即成為上海青藍布行業公所議事之處。

鴉片戰爭後,1843年11月17日上海開埠,大批洋布傾銷上海,中國的青藍布業受到打擊而衰落。清鹹豐五年(1855年),湖心亭改作為上海的第一家茶樓,至今仍是高品位的品茗佳地。以後,豫園荷花池周圍出現多家茶館,成為商人和市民用茶聽評彈和談生意之地,1924年湖心亭在茶樓南增加了一個長方形的水榭式建築,營業面積增加不少,於是從高處俯視,湖心亭就有4個亭子結構。

如今走進湖心亭,可以看到“海上第一茶樓”之匾和1784年立的《湖心亭碑記》,二樓是紅木家具布局,身處其境似乎回到明清時代,東端的一個亭子稱“宛在軒”就是1986年江澤民同志陪同英國女皇品茗之處,多位國家元首在參觀豫園時也登上湖心亭二樓用茶賞景。

九曲橋原為石板木欄桿橋,1925年改為水泥橋。今橋長96米,橋面有15個彎。在每個轉彎處的橋面上刻有四季花卉圖案,從橋的西南角起依次為1月水仙、2月杏花、3月桃花、4月杜鵑、5月牡丹、6月梔子、7月荷花、8月桂花、9月菊花、10月芙蓉、11月茶花、12月臘梅,橋二頭和湖心亭的橋面中又增荷花圖案。原本2分鐘的路,九曲之後,左右賞景,往往走上十多分鐘,樂也在其中也。

湖心亭和九曲橋原本是豫園的景點,其南面和西面也是豫園的範圍。所以是一個地標式的景觀,自開埠以來,國內外遊客從這時寄出不少的九曲橋旅遊明信片。

大假山:豫園中太湖石並不少見,但用浙江武康黃石壘成的大假山卻讓這座明代園林獲得了“城市山林”的雅稱。今見到的大假山高約14米、寬約60米,縱深約40米。山頂有望江亭,在明至清代中葉當時四面一片農田之時,在此亭可以東眺黃江浦江上數以百計的帆船壯觀,北望吳松江(今蘇州河)的兩岸景色,特別到重陽節更是城裡人登高望遠之地。大假山是上海壘山名家張南陽之作,潘允端在《豫園記》中稱此山“累武康石為山,峻嶒秀潤,頗愜觀賞”。今天見到的豫園大假山是其主體。鹹豐十年(1860),太平軍東征,清政府請英法洋槍隊入城防守,在豫園內建造西式營房時大假山受到破壞。清代中後期商業迅速發展,光緒三十二年(1906年)填大假山後的河浜築福佑路時其北麓被拆掉一塊。第二年大假山西邊築“豫園老街”時西麓又被拆掉一塊。所幸的是山的主體還是保住了,讓人們能看到明代園林的假山園藝的高超水準。

卷雨樓:大假山南臨一個池,池南就是卷雨樓。清同治五年(1866年)建仰山堂,上層即為卷雨樓,與大假山隔池相望,組成豫園景色精華之一。仰山堂共5楹,有曲檻建築在湖面之上,遊人至此可作小憩,並臨池觀魚游,仰望大假山而感心曠神怡。卷雨樓為曲折樓台,飛檐高翹,精雕細刻,名取唐詩《滕王閣》“珠簾暮卷西山雨”。

玉玲瓏:玉玲瓏景區因玉玲瓏石命名,此石為隋唐遺物已有一千多年歷史,是宋徽宗修建皇家園林艮岳時的花石綱遺石。玉玲瓏是高約3.5米的太湖石,具有“漏、皺、瘦、透”之特色,有72孔,其“漏、透”程度位居園林太湖之石之首。玉玲瓏北是潘允端的書齋玉華堂,抗日戰爭時毀於日軍的炸彈。玉玲瓏南為明代的青石單孔拱橋環龍橋,曾於清光緒年間重修,在“文化大革命”中被拆毀。在修復豫園東部景區時,先後重建玉華堂和環龍橋。