2009年3月17日

2009年3月17日外交部發言人秦剛舉行例行記者會

2009年3月17日

2009年3月17日朝鮮總理訪華期間,除了同中國領導人會談以外,還有什麼其他日程

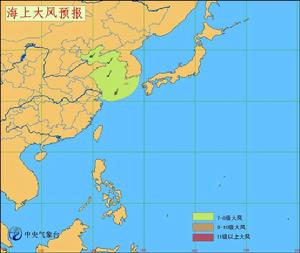

中央氣象台今天早晨六時繼續發布海上大風預報:

3月17日凌晨2時,渤海、黃海大部海域、東海北部海域出現了4-5級南到西南風;東海南部海域、台灣以東洋面出現了4-6級南到東南風;台灣海峽、台灣以南海域、南海大部海域出現了4-6級東北風。能見度不足10公里的海域有黃海東部海域、台灣海峽、北部灣。其他海域能見度及天氣海況條件較好。

2009年3月17日

2009年3月17日預計,17日08時至18日08時,渤海、黃海大部海域將有6-8級西南風。東海大部海域將有5-7級偏南風;台灣海峽將有4-5級西南風;台灣以東洋面和以南海域、南海大部海域將有4-6級東南到東北風。其他海域能見度及天氣海況條件較好。

3月17日國際航海日

每年3月17日是國際航海節日

經國務院批准,自2005年起,每年3月17日為中國“航海日”,同時也作為“世界海事日”在我國的實施日期。

7月11日是鄭和下西洋首航的日期,這一天對中國航海事業具有重要的歷史紀念意義。故將每年的3月17日定為法定“航海日”。這是對中國歷史悠久的航海文化及民族精神的傳承與發揚。

中國是世界航海文明的發祥地之一。鄭和下西洋,比哥倫布發現美洲新大陸早87年,比達伽瑪繞過好望角早98年,比麥哲倫到達菲律賓早116年。鄭和是世界航海先驅。鄭和航海所蘊涵的民族精神已超越國界,成為世界文化遺產。

一位參加慶祝活動的業內人士表示,所有舉辦航海節的國家在紀念日的選擇背景方面,都沒有中國鄭和七下西洋這么偉大、這么有重大歷史影響、這么對人類航海有重大貢獻。

台灣地區把3月17日也定為“航海節”。交通部認為,海峽兩岸在同一天慶祝節日,必將成為聯結兩岸華人的感情紐帶,同時,還將促進海峽兩岸文化和經貿交流,有利於實現“三通”,推進祖國的統一。

我國是海洋大國、航海大國,我國有300多萬平方公里的藍色國土,有1400多個港口和21萬艘運輸船舶。我國外貿進出口物資90%由海運承擔,是世界第三大造船國。航運、港口、漁業、造船、海洋石油開發等產業在國民經濟和社會發展中占據十分重要的地位。

2005年中國的“航海日”主題是“熱愛祖國、睦鄰友好、科學航海”。交通部負責人特彆強調,“航海日”也是屬於全國全民性文化範疇的活動日,“航海日”活動就是把紀念鄭和下西洋活動制度化、社會化和大眾化。

由中國提出 : 鄭和七次下西洋是人類第一次大規模走向遠洋的壯舉,今年3月17日是鄭和下西洋600周年紀念日,鄭和下西洋紀念日作為中國“航海日”,有著特殊的歷史意義。中國作為一個航海和海洋大國,有必要設立航海節,以此增強廣大民眾的海洋意識和海洋國土觀念,增強中華民族的凝聚力。

由國務院正式批覆交通部,同意自今年起每年 3月17日設為“航海日”,同時也作為“世界海事日”在我國的實施日期。

因為: 1.“航海日”是由政府主導、全民參加的全民性文化範疇的全國性法定活動日,既是所有涉及航海、海洋、造船、漁業等有關行業及其從業人員和海軍官兵的共同節日,也是宣傳普及航海和海洋知識,弘揚和培育中華民族精神,促進社會和諧團結的全民族文化活動。今年3月17日適逢鄭和下西洋600周年,選定鄭和下西洋紀念日作為中國“航海日”,有著特殊的歷史意義。

2 .我國設立“航海日”並確定“世界海事日”在我國的具體實施日期,有利於更好地履行國際海事組織成員國義務,充分體現了國家對航海事業的高度重視,有利於弘揚我國睦鄰友好的悠久歷史傳統,樹立和平外交的國際形象,有利於增強海內外華人的情感凝聚力。

3. 首屆“航海日”活動的主題是“熱愛祖國,睦鄰友好、科學航海”,以進行中華民族悠久歷史和優秀傳統文化、社會主義航海事業和海洋事業建設成就、中國基本國情和海洋戰略、科學發展觀和構建社會主義和諧社會理念、祖國統一方針和睦鄰友好政策、愛國主義和民族精神的宣傳教育為內容,結合時代精神和社會發展要求,激勵我們為中國從海洋大國、航運大國轉變為海洋強國、航運強國而努力奮鬥。

華夏史上最偉大航海壯舉~鄭和七下西洋

鄭和下西洋這一世界航海史上的壯舉標誌著中國古代造船、航海的頂峰。

明初,元代的“驅口”得到了自由,手工業工匠可以“納銀代役”,人民生產的積極性提高了。經濟取得了恢復發展,明朝前期我國國勢強盛,礦冶業、紡織業、制瓷業特別是沿江海發達的造船業以其高超的水平和突出的特色展現於世界。明太祖朱元璋死後,因太子朱標早死,由皇太孫朱允彧〔wén文〕繼位,即建文帝。經過“靖難之役”(公元1399—1402年),朱元璋第四子燕王朱棣奪得帝位,是為成祖。為了爭取海外地區對政權更替的了解和歸附,提高威望,顯示中國富強,加強與海外各國經濟文化友好聯繫,明成祖派鄭和出使西洋

本篇文章來源於範文大全網 原文連結:http://www.fwdqw.com/jr/qt/200903/138564_2.html