簡介

1993年,我國的十大考古發現是:貴州盤縣大洞遺址、江蘇高郵龍虬莊遺址、浙江餘杭莫角山良渚遺址大型建築基址、山西大同晉侯邦父及夫人墓、湖南長沙國王后“漁陽”墓 、山西大同雲岡石窟第三窟遺址 、江蘇揚州唐城遺址 、江西豐城洪州窯窯址、河北宣化下八里遼代壁畫墓群、遼寧綏中元代沉船水下考古調查。

江蘇高郵龍虬莊遺址

時代:新石器時代早期 (距今7000年至5000年前)

發掘地點:位於江蘇省 高郵 市龍虬鎮

發掘單位:南京博物院、揚州博物館、高郵文管會

簡介:高郵龍虬莊遺址距今7000年至5000年前。位於江蘇省 高郵 市龍虬鎮,是 江淮地區東部最大的一處 新石器時代 早期遺址、是發現文化遺蹟和出土文化遺物最多的一次。1993年,龍虬莊遺址的發現被評為 全國十大考古新發現 之一,1995年被列為 江蘇省文物保護單位,2001年6月被國務院批准為 全國重點文物保護單位,2011年被評為“ 江蘇省大遺址”。高郵龍虬莊 陶文被譽為“中華文明的曙光”

龍虬文化譽為 “江淮文明之花”。是中國新石器時代早期的文化。龍虬文化內涵被認為是 江淮地區東部同時期文化的典型。龍虬文化源遠流長。江淮流域存在著一支文化面貌獨特、文化系列完整的原始文化,填補了江淮東部地區新石器時代早期古文化遺址的空白。龍虬莊遺址真高2.4米,地勢低洼,呈圓角長方形,四周環水,東西長240米,南北寬180米,總面積4.3萬平方米。 龍虬莊遺址發現填補了江淮東部地區新石器時代早期古文化遺址的空白。

龍虬莊遺址於20世紀70年代被發現,經由南京博物院、揚州博物館、高郵市博物館組成的考古隊於1993年至1995年4次大規模考古發掘,各類文化遺物2000餘件、清理出男女合葬墓7座、墓葬402座、房屋遺址1處、居住遺址4處、灰坑34個,可確認為新石器時代遺址,屬於一分布於 大運河 以東江淮地區的古文化類型。尤其令人矚目的是發現了4000多粒7000-5000年之間的碳化稻米。將我國人工栽培水稻的歷史提早到5500年前。同時,出土的陶片和鹿角上具有文字元號特徵的刻劃符號也是十分少見的(從江蘇省高郵龍虬莊遺址出土的陶文比 甲骨文 年代久遠上千年,該陶文很有可能是甲骨文的起源),刻文陶片陶文,在中國還是首次發現,其重要性也不言而喻。兩行刻於內壁的文字元號,筆畫纖細,技法嫻熟

貴州盤縣大洞遺址

時代:舊石器時代

發掘地點:貴州省六盤水市盤縣城珠東鄉十里坪村

發掘單位:中科院、六盤水市和盤縣文化局、貴州師大、貴州大學、中山大學、北京大學

簡介:

盤縣大洞遺址是一個發育於厚層灰岩中的巨大的溶洞,洞口寬55米,高約40米,主洞1,600米。進洞即為一個大廳,長220米,平均寬約30米,洞因其大而得名“大洞”,是中國南方新發現的古人類遺址。發掘出土大量石製品化石標本,找到了此前清理和採集的文化遺址對應層位依據,獲得4顆古人類牙化石、2,000餘件石器製品和近萬件動物化石,以及一批灰燼、灰屑、燒骨等古人類文明遺物,這是目前貴州已發現的最早的文物遺品。

大洞石製品顯示的修理台面技術在中國南方舊石器工業中並不多見,可以和非洲、歐洲同期文化作比較研究;大洞遺址的文物遺品和原始生活面保存了棄置時的狀態,包含著豐富的潛在信息,大洞的第四紀堆積物豐厚保存完好,為建立華南第四紀洞穴堆積標準剖面提供了理想的條件。盤縣大洞是更新世洞穴和舊石器時期洞穴遺址,在世界舊石器中期遺址中實屬罕見。

餘杭莫角山良渚遺址大型建築基址

時代:新石器時代

發掘地點:浙江省餘杭市瓶窯鎮莫角山

發掘單位:浙江省文物考古研究所

簡介:

莫角山良渚遺址

莫角山良渚遺址莫角山遺址呈長方形,東西長約670米,南北寬450米,面積30餘萬平方米,最高處1.2米,土層厚達10.2米。現可見人工堆築的3個土墩,呈三足鼎立之勢。南為烏龜山,北名小莫角山,東謂大莫角山。從發掘的1400平方米中發現大片的夯築基址和大型柱洞遺蹟,考古學家推測這裡可能是一個中心城址,是良渚文化的政治、經濟、文化中心。莫角山遺址的發現對研究良渚文化的聚落形態、社會性質,以及探索中華文明的起源提供了重要的考古資料。

山西大同晉侯邦父及夫人墓

時代:

發掘地點:

發掘單位:

簡介:

暫缺

湖南長沙國王后“漁陽”墓

時代:西漢

發掘地點:湖南省財經高等專科學校

發掘單位:長沙市文物工作隊

簡介:

漁陽”墓 出土文物

漁陽”墓 出土文物“漁陽”墓占地20餘畝,面積達10000多平方米,由一座主墓和三座叢葬坑構成。主墓為帶墓道的岩坑豎穴槨墓,由封土、墓道、墓坑和墓室四部分組成,墓道長37米,現存墓口長15.98米,寬13.10米,封土堆至墓底深16米,封土堆厚約5米。現存墓口至墓底深度達10米,距上口下2米,尚保留一層台階,台階寬1.3—1.4米。台階以下墓壁四周至墓底逐漸內收,形成狀如斗形的墓坑室。墓壁光滑平整,經過人工拍打修治,並有用火灼烤的痕跡。墓道與墓室相接處發現一對木骨泥胎的“偶人”,身著彩繪,頭插鹿角,跽坐於竹墊之上,兩臂平伸,是我國目前發現的最完整的“偶人”。主墓室分為內外二層槨室,外槨四周用400餘根短木枋層層環繞,規模巨大,氣勢恢宏,宛如一座“地下宮殿”。該墓由“梓棺”(棺柩)、 “便房”(棺房或稱內槨室)、“黃腸題奏”(短木枋)、“外藏槨”(迴廊)等部分組成,這一整套埋葬制度正是《漢書》中提到的“天子之制”。自東而西環繞主墓分布的叢葬坑有3座,一號坑為庖廚坑,內置大量陶禮器和日用陶器。二號坑形制獨特,為凸字形,推測為車馬坑,但未發現車馬痕跡,僅在底部發現了三個鏽蝕難辨的鐵環及幾塊類似木器彩繪顏料的痕跡。三號坑為陶牲俑坑。

據考證,長沙王后“漁陽”墓在歷史上兩次被盜掘,前一次是漢代,後一次在唐代。雖然兩次盜墓使隨葬器物遭受嚴重破壞,但仍然保存了一批相當珍貴的文物,出土的金、玉、鐵、瑪瑙、漆、竹、木、絲織品及陶器等各類文物,總數超過2000件。該墓出土了三件五弦樂器,其中一件長117厘米,寬11厘米,高6厘米,琴身修長,琴首狀如桃形,保存基本完整,有關專家認為:此三琴造型優雅別致,國內罕見,是研究我國音樂、器樂發展史的極為珍貴的實物資料。另一件文房用具——漆盒硯台,亦堪稱稀世珍品。硯石為圓形,嵌於漆盒中,漆盒旁側還備置墨塊和筆槽,裝飾精美,構思奇巧,十分少見,堪稱漢硯中之佼佼者。在內槨及棺蓋板上發現玉璧、玉瑗23塊,最大的一面徑達25.9厘米,兩面皆刻龍紋、蒲文,質地上乘,雕工精湛。通體經高溫烤灼,璧體上還發現鎏金余痕,這一特殊的飾玉工藝尚屬首次發現。墓坑中還出土了一批造型生動古樸,極富生活情趣的陶牲俑。還發現了一批刻劃、鈐印、書寫在題奏木、棺槨、封泥、器物以及竹笥木牌上的文字,初步估計約有數千字,為研究該墓提供了有力的文字資料,其中漆器上的“漁陽”二字和“長沙後府”封泥是推測墓主身份的重要依據。此外,該墓還出土了數量不少的植物果核、果皮以及動物骨骼。盜洞中發現的兩柄鐵口木插,其中一把保存相當完好,是研究漢代農業的重要物證。

西漢長沙王室“漁陽”墓是目前湖南省保存最為完整的一座西漢王室墓,也是我國尤其是南方地區屈指可數,保存完整的漢代諸侯王室墓地之一。從該墓的歷史年代和葬制規格來看,它比馬王堆漢墓的歷史要早,檔次要高,開發價值要大。

山西大同雲岡石窟第三窟遺址

時代:北魏

發掘地點:山西省大同市雲岡東部窟群區域的最西端

發掘單位:山西省考古研究所、大同市博物館、雲岡石窟文物研究所

簡介:

大同雲岡石窟第三窟遺址

大同雲岡石窟第三窟遺址山西大同雲岡石窟第三窟是雲岡最大的石窟,前面斷崖高25米,傳為曇曜譯經樓,中上部鑿12個長方形石孔,窟分前後室,前室上部中間鑿出一個彌勒窟室,左右鑿出一對三層方塔。後室南面西側雕刻有面貌圓潤、肌肉豐滿、花冠精細、衣紋流暢的三尊造像,為有一佛二菩薩雕像,本尊坐佛高約10米,兩菩薩立像各高6.2米,這些雕像體態自然,衣飾流暢,面容豐滿,是隋唐時期的衣冠服飾和造像風格,為北魏以後加刻的作品。

江蘇揚州唐城遺址

時代:唐

發掘地點:江蘇省揚州市老城區西北郊

發掘單位:中國科學院考古研究所、南京博物院、揚州文化局

簡介:

唐城遺址出土文物

唐城遺址出土文物揚州唐城遺址以蜀崗上、下分為衙城和羅城,規模很大,僅次於京城長安、洛陽,是中國東南地區著名的唐代城市遺址。唐建中四年(783)淮南節度使陳少游深溝高壘修築廣陵城,乾符六年(879)淮南節度使高駢“繕完城壘”。唐城包括子城和羅城兩個部分,城周長20公里。子城築在蜀岡之上,在吳王濞城、東晉劉宋廣陵城、隋江都宮城基礎上修建,為官府衙署集中區,也稱牙城或衙城。城周長6850米,面積約2.6 平方公里。城牆為土築,僅城門及拐角附近包磚砌,夯土城垣遺蹟迄今保存完好,有的地段高出地面10米左右。城外有濠。子城四面各開一門,城內設十字街貫通四門。南北大街長1400米,東西大街長1860 米,街寬10米左右。南門是子城主要城門,為“一門三道”結構,中間門道寬7米,兩側均寬5米,是與羅城通聯的唯一通道。 羅城築在蜀岡之下,為居民區和工商業區,今市區位於羅城內東南部,唐代羅城內的古蹟及 城牆已毀壞,地面僅存一段高出地表約2米的北城牆夯土殘垣。羅城呈長方形,南北長4300米,東西寬3120米。歷史遺蹟、人文景觀與自然風光融為一體,從中可領略唐風古韻,唐文化的風采和唐代揚州文明。登城牆闕樓,俯視揚州城十里秀色美景,遠眺江南吳楚諸山的佳處,品賞唐代文物精品經幢、八角石桂。延和閣內,可以欣賞到揚州唐代出土文物精華,了解揚州歷史文化,令人頓發思古之幽情。

江西豐城洪州窯窯址

時代:唐

發掘地點:江西省的豐城市

發掘單位:江西省文物考古研究所、北京大學考古系、豐城市博物館

簡介:

洪州窯窯址

洪州窯窯址洪州窯遺址是唐代六大青瓷名窯之一,洪州窯始燒於東漢(25年~220年)晚期,發展於東晉、南朝,唐代中期達到鼎盛,至晚唐、五代逐漸衰落。

洪州窯遺址發現於1977年,遺址內現已發現窯場遺址30餘處,主要分布贛江兩岸,總面積約40萬平方米,已發掘面積480平方米。共揭露窯址5座,出土各類青瓷和窯具標本12000餘件。此外,遺址內還發現有隋代至唐代的依山坡以磚或磚坯砌築的龍窯遺蹟。

洪州窯遺址的發現,極大地豐富了中國陶瓷文化的內容,對於研究唐代名窯的燒造歷史、制瓷工藝,尤其是進一步探討匣缽裝燒、玲瓏瓷和芝口瓷等燒造工藝的產生與發展,提供了寶貴的實物資料,具有很高的科學藝術價值和歷史價值。

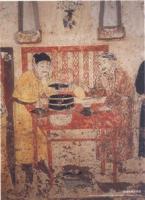

河北宣化下八里遼代壁畫墓群

時代:遼

發掘地點:河北宣化下八里村

發掘單位:河北省文物部門、宣化市文物部門

簡介:

遼代壁畫墓群壁畫

遼代壁畫墓群壁畫宣化下八里遼代壁畫墓群壁畫多分布在墓室的四壁及頂部,共有98幅,總面積360多平方米。其中五座張氏家族墓壁畫內容有仙鶴、花卉、人物、瓶花、天象等,並以二方連續的雲紋、折枝花卉圖案和大片的纏枝牡丹圖案為裝飾,色彩絢麗,富麗華美。繪在張世卿墓墓頂的天文圖,將中國傳統二十八宿記星法與西方古巴比倫黃道十二宮融合到一起,是我國至今發現的最早一幅中西合璧天文圖。前室東壁都繪有“茶道”圖,與西壁散樂圖相對,以及對弈等內容壁畫也是我國首次發現。後室則多表現婦人挑燈、門吏、婦人進門、經桌、仙鶴花卉等。這些壁畫顯示了當時民間畫師的藝術水平。

另外,比它們晚20多年的三座張氏墓壁畫的布局、內容和技法已有明顯的變化,畫風趨向嚴謹。前室東壁繪散樂圖,西壁繪出行圖,後室多表現門吏和群侍。群侍備經、溫酒或進茶。壁畫人物線描簡勁純熟,運筆自由,稍有寫意畫的味道,接近北宋的畫風。

四號墓是韓師訓墓,前室東壁繪散樂圖,西壁繪出行圖,後室繪飲酒圖、更衣圖、備經圖、進羹圖等。畫風明顯不同於張氏墓壁畫,用筆有書法的墨色韻味,設色淡雅,受到宋代文人畫的影響。

宣化遼墓壁畫中,人物形象及服飾有漢人也有契丹人,反映出明顯的契丹、漢族兩種習俗並存交融的地方特色。

遼寧綏中元代沉船水下考古調查

時代:元

發掘地點:遼寧省葫蘆島市綏中縣

發掘單位:中國歷史博物館、福建省博物館、福州市文物考古工作隊、廣東省文物考古研究所、青島市文物局、廈門大學歷史系考古專業、廣西壯族自治區博物館、深圳市博物館

簡介:

元代沉船水下考古

元代沉船水下考古遼綏中縣元代沉船探查套用了淺層地震法對沉海船及海底環境進行探測,結果表明沉船遺址厚1.1-3.6 米,最高頂面高于海底2.5米;經考古試掘證實,此為一艘滿載陶器的元代商船,其出露海底部分已完全被沉積物所覆蓋,且非常堅硬。綏中三道崗元代沉船遺址的發掘,是我國水下考古隊獨立完成的第一個考古項目,前後經歷了7年的時間。