背景

中國和印度都是歷史悠久的文明古國

中國和印度都是歷史悠久的文明古國在古老的亞洲大地上,有兩個古老卻又平和的文明,那就是源於恆河的印度文明和源於黃河的華夏文明。這2個文明一直並存在亞洲,奇怪的是過去居然從未發生過激烈的衝突,除了成吉思汗攻擊過印度,印度或者中國都沒有主動攻擊對方。可能是因為高高的喜馬拉雅山擋住了衝突,可是卻未擋住文明的傳遞,佛教還是越過了高高的喜馬拉雅山脈,來到了中華大地,成為古代歷史上具有統治地位的宗教,延續至今。

中國和印度是世界上歷史最悠久、人口最多的兩個國家,目前(截止2009年9月)這兩個國家的人口將近世界人口總量的40%,光是這一點就足以說明中印兩國對世界的重要性。兩個大國選擇了不同的經濟發展模式,卻都取得了令人矚目的成就。

中國在改革開放以來的四分之一個世紀裡經濟的持續高速增長,印度21世紀初以來經濟快速增長,尤其是印度在吸引世界服務業轉移方面的進展和軟體產業的迅速復興,以及這兩個大國未來發展的無限潛力,吸引了世界各國的廣泛關注。原世界銀行行長詹姆斯·戴維·沃爾芬森於2006年5月24日應邀在上海市歐美同學會發表演講,在演講中他認為在未來50—100年內,世界格局將發生重大變化,目前的工業化七國中多數將出局,影響未來世界的國家將是美國、中國、印度、俄羅斯、巴西等大國。

概述

世界各國的關注,使中印比較研究成了一個熱門的話題,2005年8月22日出版的美國《商業周刊》封面文章里出現了一個由一位印度學者創造的全新單詞——CHINDIA(中印一家),並將其傳遍全球。各國有關中國—印度比較研究的研討會也頻頻舉行。

2009年10月,新加坡《聯合早報》日前刊文指出,南亞雖然人多油少,但中國的能源外交與合作並不應僅僅限於中東、中亞、俄羅斯,南亞在中國能源外交版圖中也是一顆重要的棋子。南亞各國關係的發展均繞不開印度,中印能源合作與競爭共存,而“龍象共舞”是重中之重。

發展之路

2008年印度總理辛格訪華為世界帶來龍象共舞的暢想

2008年印度總理辛格訪華為世界帶來龍象共舞的暢想進入21世紀以來,中印關係進入一個全面發展和健康穩定發展的新階段,也就是人們常說的“龍象共舞”的新時代。2000年正好是中印建交50周年,從那時起,中印高層互訪保持了良好的勢頭,兩國關係呈上升趨勢。特別是2003年時任印度總理的瓦傑帕伊訪華,兩國總理簽署了《中印關係原則和全面合作宣言》。簽字後,溫家寶總理握住瓦傑帕伊總理的手說:“我們完成了一件大事。”國外媒體評稱,這是一份“里程碑式的宣言”,“為這兩個鄰國之間融洽關係的新時代奠定了基礎”。

2005年溫家寶總理訪問印度,雙方宣布建立面向和平與繁榮的戰略合作夥伴關係。2006年胡錦濤主席訪問印度,兩國領導人在發表的聯合宣言中提出了充實和加強中印戰略合作夥伴關係的《十項戰略》。2007年印度國大黨主席、執政聯盟主席索尼婭·甘地訪華,強調中印文明和諧共存、攜手繁榮。通過高層互訪和高層接觸增加相互了解,相互信任,從戰略高度看待兩國關係的性質和發展方向。雙方確定,中印兩國是夥伴,不是對手。

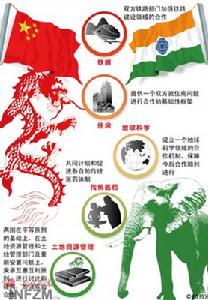

2008年1月,印度總理辛格對中國進行了正式訪問,這是他2004年擔任印度總理以來首次訪華,中印兩國均高度重視,也引起了國際社會的廣泛關注。訪問期間,兩國總理簽署了中印《關於二十一世紀的共同展望》,雙方還簽署了10多項合作檔案,涵蓋了建築、鐵路、農業、醫藥、質檢等領域的多項合作內容,可以說,中印關係進入了全面發展的新階段。

面對問題

半個多世紀以來,中印之間最大的問題,莫過於邊界問題。中印邊界談判取得了積極的進展,但還沒有取得突破性進展。1993年時任印度總理的拉奧訪華期間,兩國政府簽訂了關於在中印邊境實際控制線地區保持和平與安寧的協定;1996年中國原國家主席江澤民訪問印度時,兩國政府又簽訂了關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定。雙方同意,協定所提及的實際控制線不損及各自對邊界問題的立場。

但是,一些西方和印度某些媒體有時對中印關係作一些毫無根據和歪曲事實的報導和評論,最常見的是所謂“中國入侵”之類的謠言和以訛傳訛的文章。這是在中印友好合作主流中發出的不和諧的噪音,不利於兩國關係的發展。

自2003年起,中印特別代表會晤進行了11輪,僅2006年一年就舉行了3次。2007年11月在新加坡舉行東協系列峰會期間,中印兩國總理會晤時,溫家寶總理指出,“解決邊界問題並不容易,需要艱苦努力,但只要雙方堅持努力,秉持友好協商,互諒互讓的精神,最終就能找到一個雙方均能接受的解決方案”。2008年4月,“共同展望”檔案又強調,雙方將繼續堅定地致力於通過和平談判解決包括邊界問題在內的遺留分歧,同時確保這些分歧不會影響雙邊關係的積極發展。在雙方的共同努力下,中印邊境總體上說是和平與安寧的。

互贏模式

中印建立互贏發展模式

中印建立互贏發展模式2000年以來,中印兩國經貿合作迅速發展。中國已成為印度第二大貿易夥伴,即將超過美國成為印度第一大貿易夥伴,印度則是中國第十大貿易夥伴。

1988年12月時任印度總理的拉·甘地訪華揭開了改善中印關係的序幕,也打開了兩國科技合作的綠燈。雙方簽署了科技合作協定,並決定成立中印科技聯委會,從而奠定了兩國科技合作的基石。1991年雙方簽署了和平利用外空科技合作諒解備忘錄。2002年雙方簽署了包括科技、水利、空間等領域的合作檔案。2006年9月中印兩國科技部在北京簽署了《科技合作諒解備忘錄》,成立部長級中印科技合作指導委員會,該委員會將進一步協調解決雙邊科技合作中的戰略性問題,指導和促進兩國科技合作的發展。

2006年11月中國國家主席胡錦濤訪問印度,雙方發表的聯合宣言中提出深化中印戰略合作夥伴關係的“十項戰略”,其中就有一項關於促進科技合作。雙方認為應在科技領域建立中印合作夥伴關係,並同意在以下4個領域開展合作:地震工程學、氣候變化和天氣預報,以及以先進材料為主的納米技術、生物技術和製藥技術。2007年12月,中印兩國陸軍首次在中國雲南省舉行了代號為“攜手2007”的聯合反恐訓練演習。這是根據2006年印度國防部長訪華時雙方簽訂的《防務合作諒解備忘錄》進行的。

2008年辛格總理訪華,“經貿關係是主軸”。辛格總理還曾提出了進一步促進兩國經貿和投資合作的三條戰略措施,並鼓勵印度商人增加對中國出口非傳統商品,以減少印方貿易赤字。雙方對中印貿易發展提出了更高的目標。雙方同意將2010年的貿易額目標從400億美元提高到600億美元。雙方將提高相互投資規模和在能源、科技、環保等領域的合作水平。

意義

中印關係已超越雙邊的範疇,具有全球意義。這是中印兩國領導人達成的重要共識,也是向國際社會發出的積極信號。現在,隨著中印等發展中大國的興起,開發中國家的地位與作用正在上升,“八國集團”與中印等5個開發中國家的對話機制的建立即是一個明顯的變化。

在當前國際形勢發生深刻變化的背景下,中印加強合作,對促進世界和平與繁榮意義重大。在“共同展望”檔案中雙方重申,“中印友誼和共同發展將對國際體系的未來產生積極影響”。中印兩國仍然認為,在21世紀中,“和平共處五項原則應繼續成為各國發展友好關係,為人類實現和平與發展創造條件的基本指導原則”。

中印在許多重大國際問題上有相同或類似的看法,在國際舞台上有廣闊的合作空間。例如,中印都主張推進國際關係民主化和多邊主義,肯定和加強聯合國的作用,在聯合國改革中要優先增加開發中國家在安理會的代表性。再如,雙方都支持和積極參與區域合作和區域一體化進程。在應對能源安全,氣候變化等人類共同面臨的挑戰中,中印也將相互支持,相互合作。

未來

展望未來,人們有理由對中印關係的前景感到樂觀。但是,西方有些戰略分析家認為,中印兩國都是正在崛起的大國,兩個毗鄰而居的大國在崛起過程中或者在崛起之後,必然會互相構成威脅,成為戰略競爭對手,甚至會發生衝突。這就是近些年來流行的“龍象之爭”和形形色色的“中國威脅論”。其實,一個國家走什麼道路,關鍵在於實行何種內外政策和發展戰略,能否正確地看待本國,也正確地對待別國。力量對比固然是影響國家關係的重要因素,但不是決定因素。政策和戰略才是決定因素。

在經濟全球化時代,中印兩國在經濟發展上存在一定的競爭是必然的,市場經濟的重要規則就是競爭。健康的競爭不一定是壞事,它可以相互促進發展的速度,改善發展質量,提高創新能力,從而提高各自在國際上的競爭力。另一方面,全球化也使得國家之間相互依存度越來越高。中印在經濟上互補性很強,市場潛力巨大,加上人力資源優勢,中印經貿合作發展很快。在信息產業方面印度的軟體產業和中國的硬體產業優勢互補。