簡介

位於臨淄區辛店鎮以北7.5公里。東傍淄河,西依系水,北靠平原,南對牛山、稷山和名泉天齊淵。1961年,國務院公布為全國重點文物保護單位。臨淄,曾為齊國國都,是當時東方最繁華的都市之一。經文物部門勘探發掘,已基本查明故城分大小兩城,小城套築於大城西南隅,兩城總面積15.5平方公里。故城內擁有城垣、城門、萬基、排水道、宮殿及冶鐵、煉銅、鑄錢、制骨作坊遺址多處,現已開發了大小城牆結合部剖面、排水道口、東周殉馬坑、孔子聞韶處、晏嬰基、桓公台、韓信嶺等10多處景點,並建有齊國故城博物館。

重要發現

齊國故城排水道口

齊國故城排水道口其中,東周殉馬坑環繞於一座“甲”字形石槨大墓周圍,東、西、北三面相加連,呈“門”形,全長215米,寬5米。1964年和1972年先後發掘84米,發現殉馬228匹。據此排列密度推算,全部殊馬當在600匹上下,數量之多,規模之大,舉世罕見。1982年,經國家文物事業管理局批准,市、區政府撥款,於西南端就地建起760平方米的殉馬坑展廳,在36.5米坑道中展出殉馬106匹。

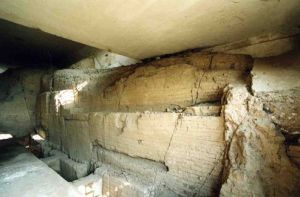

位於大城西北部的排水道口,分進水口、過水道和出水口三部分,全長42米,寬7米,深3米,用天然巨石砌壘而成。水口分上、中、下三層,每層5個方形水孔,孔內石塊交錯排列,水經孔內間隙流出,人卻不能通過。如此既能排水,又能禦敵的科學建築,為世界同時代古城排水系統建築史上所罕見。

都城概況

臨淄,是我國古代東方歷史名都。從西周初年姜太公封齊建國,經春秋桓公稱霸,戰國威宣稱雄,開創稷下學宮,倡百家爭鳴,至西晉廢齊,臨淄作為諸侯王國的都城累計1300餘年。戰國時,臨淄城中7萬戶,“臨淄之途,車轂擊,人肩摩,聯衽成帷,舉袂成幕,揮汗成雨,家敦而富,志高而揚”;西漢時期,臨淄仍是一個“有戶十萬,市租千金,人眾殷富,鉅於長安”的天下名都。

故城遺址剖面

故城遺址剖面姜太公、齊桓公、管仲、晏嬰、司馬穰苴、齊威王、孫臏、田單等聖君明主、賢相良將,都曾在這裡施展過他們的雄才大略,為齊國歷史,為中華民族的歷史譜寫了輝煌的篇章;為齊文化,為華夏文化增添了燦爛的光彩。

兩千多年過去了,那宏偉華麗的宮室台榭雖不復存,但齊國故城垣和宮殿台基依然存在,故城內外還聳立著150多座齊王和名士陵墓。齊國故城人為景觀薈萃,文物古蹟聞名遐邇,地上地下蘊藏著極為豐富的文物,素有“地下博物館”之美譽。國家已經採取了多種保護措施,市、區人民政府充分利用齊文化,發展文物旅遊事業,建起了既有文物價值,又有觀賞遊樂性的文物旅遊景點,如仿城堡式的齊國歷史陳列館、東周殉馬館、臨淄石刻藝術館、齊故城排水道口、孔子聞韶處等,形式各異,各具特色。僅從十幾處文物景點便可窺視到泱泱大國之風貌,領略那昔日霸主之雄風。

齊國歷史博物館

博物館藏品

博物館藏品這座古城堡式的建築是齊國歷史博物館,是全國十大異型博物館之一。它是以齊國故城大、小相銜接的形式而建,建築面積2600平方米,設有東、南兩個拱形圓門,門楣上嵌有“齊瓊元府”四個金文大字,意思是“收藏陳列齊國精美瑰麗珍寶的第一府地”。其內部裝修取漢代風格,古樸典雅,別具一格,使陳列內容、形式與外部環境、室內氣氛交相輝映,渾然一體。

齊國歷史博物館為齊國故城遺址的主要景點,1984年建館,以齊國故城大城與小城相互銜接的特殊外形仿古堡式建築,。內部仿漢代宮廷裝飾,是全國十大異型博物館之一,陳列了文物精品308件,陳列內容按時間順序分先齊、殷商、東周、秦漢五大部分,有序廳、先齊廳、龍山廳、殷商廳、西周廳、春秋廳、韶樂廳、武威廳、城郭廳、蹴鞠廳、科技廳、火牛廳、秦漢廳、韶樂演奏廳等十五個廳,全面展示了齊國八百年的輝煌歷史和燦爛文化,介紹了齊國的政治、經濟、文化、藝術、科技、軍事和禮俗,以文物表述歷史,透過歷史審視和評判文物,使參觀者從內心深出領略和感悟齊文化的燦爛、輝煌,獲全國十大陳列精品提名獎。

文化傳承

在齊國還沒有建立之前,在臨淄周圍已形成了豐富的古文化,目前發現最早的是後李文化,因為是1990年在臨淄後李官莊發現的,所以叫後李文化,距今8300~7300年,它是早於北辛文化千餘年的一種文化。這些文物都是從後李文化遺址中出土的,主要特點是造型古樸,質地鬆軟,以夾砂紅陶為主,紅褐色占絕大多數。生產工具多為蚌器,石器少見。

東周殉馬坑是齊國第二十五代國君齊景公陪葬坑,是中國三大殉馬勝跡之一,被劉海粟盛讚為“殉馬奇蹟天下無”。

從公元前11世紀,姜太公封齊建立齊國直至公元前221年被秦朝所滅,臨淄作為“春秋五霸之首,戰國七雄之冠”的周代齊國都城長達800餘年。悠久的歷史,燦爛的文化,為臨淄遺留了大量的文物古蹟,是全省乃至全國的文物大區,在春秋戰國都城遺址中,臨淄的歷史遺蹟保存之完好、史料之豐富,均居我國目前已發現的所有春秋戰國都城遺址之首位,完全可以作為東周遺蹟文化的代表,與西安的秦漢唐遺蹟文化、北京的元明清古建築園林文化,形成三足鼎立之勢,構成我國歷史文化發展的完整序列。為全面提升齊文化的國際知名度,給齊文化以應有的歷史地位,臨淄區委、區政府於今年提出了將齊國故城申報為世界文化遺產的目標,成立了文物管理局和申報世界文化遺產辦公室,召開了申報世界文化遺產工作動員大會,山東省文化廳也將我區列為全省申報世界文化遺產的首位。世界文化遺產的申報必將使齊國故城遺址博物館顯現出更加濃厚的文化底蘊,把歷史文化優勢轉化為發展優勢,再現齊國故都之雄風。

建築特點

故城遺址

故城遺址齊故城包括大城和小城兩部分。小城在大城的西南方,它的東北部伸進大城的西南隅,兩城銜接。大城南北長近9華里,東西7華里余;小城東西近3華里,南北4華里余。兩城的總面積15.5平方公里,正所謂“三里之城,七里之郭”,“築城以衛君,造郭以守民”。專家以為大城是民眾生息的地方,小城則是統治階級的宮室所在地。

齊故城四周不很規整,有的成直線,有的沿河岸蜿蜒曲折,城牆全部夯築而成。大小城總周長21433米,小城周長約7275米。城牆拐角共有24處,其中有4處保存得比較完整。拐角有四種形制:一是內外角作弧型拐彎;二是內角呈弧型、外角成方型拐彎;三是內外角都作方型拐彎;四是內角呈方型、外角呈弧型拐彎。

故城在不臨河的城牆外圍都挖有護城河。大城的北壕,東通淄河,西接系水;南城壕東面與淄河相通,西面與小城東牆南部的城壕相連線。城壕寬度25至30米,中部深3米以上。小城南牆與西牆的城壕比較狹窄,寬13米左右,距離牆外皮約10米。小城的西城壕,自西南角向北800米處與古系水相接,這裡有泉水湧出,是系水的源頭。小城的東牆和北牆在大城以內的部分也有護城河,且比小城南、西的城壕寬出近一倍,達25米。

齊故城內地勢起伏,有著豐富的文化堆積。其中小城文化堆積以中部、南牆的西門以東和“桓公台”周圍較深,一般在2至3米,中部少數地方有1.5米,桓公台邊沿處深度近4米。小城東北部和西南部文化堆積淺薄,大都在1米左右。大城地層複雜,南北河道和小城東牆以東文化堆積厚度在2至3米之間;河崖頭村西南和闞家寨村東北一帶的韓信嶺高地,文化堆積竟厚達3至4米,往往有4至5層堆積,是齊故城文化堆積最厚最複雜的地方。臨淄故城的交通幹道和排水系統,達到了很高的設計水平。

城內有10條幹道,其中大城7條,小城3條。小城南面東門大道,由城門向北保存1200米,路寬8米。這一道路是小城東南部的交通幹道,從方向判斷應與小城東門相通。小城西門的大道,由西門向東約650米,東端與北門大道銜接,寬17米。小城北門大道,由北門向南尚存1430米,路寬6至8米。