出名原因

被稱是《桃花源記》原型地

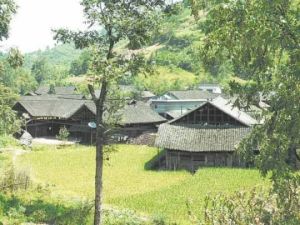

初夏的黃桑坪一派生機

初夏的黃桑坪一派生機1600多年前,陶淵明筆下的武陵“漁人”誤入“桃花源”。當“漁人”回到“郡下”,將新的發現報告給“太守”、“太守即遣人隨其往,尋向所志,遂迷,不復得路。”後南陽“高尚士”劉子驥“聞之,欣然前往。未果,尋病終。”東晉陶淵明所撰的《桃花源記》以一句“後遂無問津者”結束了不足400字的全文。

“不盡其然。”在長沙工作的安化人張貽明卻聲稱,通過多年的研究和尋找,他找到了真正的“桃花源”。“與陶淵明寫的《桃花源記》相比,益陽市安化縣奎溪鎮達坳村黃桑坪有20多個特徵符合陶淵明筆下的世外桃源。”

符合桃花源具有的特徵

《桃花源記》中所描述的場景幾乎處處可見

張貽明說:“《桃花源記》里說‘林盡水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。’你看,這不是‘山有小口,仿佛若有光’嗎?”循著張貽明手指的方向看過去,可看到一束光從山坳的那一邊射了過來。

張貽明指著流經水隘鄉爐廠坪村的那條說,他曾經考察了漵水上游多條小溪,只有那條小溪“具備行舟的條件”。所以,他認定武陵“漁人”就是從那條小溪舍舟上岸後,沿記者所爬的山路而進入“桃花源”的。

最先進入“桃花源”的武陵“漁人”“從口入,初極狹,才通人。復行數十步,豁然開朗。”翻過山坳口,眼前立即豁然開朗。只見就在萬山叢中,有一片村落“土地平曠,屋舍儼然。”

山坳口上,有一清朝康熙年間所立的茶亭。據考證,這條山路自古就是江浙一帶通往雲貴的驛道。同時,山坳也是武陵郡與長沙郡的分界點。按照張貽明的說法,“桃花源”當屬長沙郡,由於“漁人”是武陵人士,“桃花源”才被誤傳在武陵郡內。

下到黃桑坪,“有良田美池桑竹之屬”、“阡陌交通,雞犬相聞”,儼然一個安然恬靜、質樸和諧的“桃花源”……即使在深冬,《桃花源記》中所描述的場景在黃桑坪幾乎處處可見。

藏在疊翠山巒中的黃桑坪有200多畝田地,38戶人家、280多人。這裡的房屋除了有幾棟外貼白色瓷磚的小樓外,其餘全是木頭青瓦,清代風格依然。“我們這些村民都是500年前從漵浦遷移過來的張軾的後裔。以前,我們這裡就被稱為‘秦漢桃源’。還是在我很小的時候,就聽說過武陵‘漁人’的故事。”今年50歲的村民張忠良表示,村里保存得最久的房子有300多年歷史了。

“前幾年,村裡有戶人家打井,當打到六七米深的時候,居然打出了類似灶屋的泥土和樹木燒過後的灰塵。”張忠良認為,黃桑坪很早就有人住居,“周圍山上的泥沙經雨水長年累月的衝擊都集中到了坪里,使得我們現在住的地方地勢抬升了。”

張忠良說,黃桑坪的村民現在都還保持著秦漢農家的生活方式,民風古樸,生活與世無爭……。而且,令人稱奇的是,坪里的狗見到陌生人不但不叫,反而還一股勁地搖著尾巴以示親熱。

用證明數學命題的方式尋找《桃花源記》原型地

1968年畢業於武漢大學數學系的張貽明一直在長沙從事計算機的開發和套用工作。他發明的電腦雕刻機曾一度風靡全國,並獲得了國家專利。“2002年,漵浦縣有關方面請我用雕刻的方式將屈原在漵浦的行程標記出來。我在漵浦的山山水水中穿行了整整大半年,終於搞清楚了屈原在漵浦的行程,並立碑為記。”

就在這一年,由於常德市桃源縣將在其“桃花源”景區舉辦桃花節而將岑寂多年的“桃花源”歸屬地的爭論再度挑起。“我在漵浦的山水間穿行時,隱隱約約地感到《桃花源記》的原型地應該在地處雪峰山東北一帶的梅山地區。”

“我是學數學的,我想用證明數學命題的方式尋找《桃花源記》原型地。”張貽明找來《桃花源記》,逐字逐句將原文進行邏輯分析,得出20多個特徵信息。張貽明將這20多個特徵信息設為命題的邊界條件,在結合了社會背景這一充分必要條件後,他採用數學命題證明上的逐步逼近法將《桃花源記》原型地鎖定在古武陵郡和長沙郡的交界線上。“而這個交界線,正與現在的漵浦縣和安化縣的交界線相吻合。”

翌年,張貽明開始了“桃花源”的尋訪工作。經過上千公里行程,在走訪了近100個村莊後,2007年9月2日,張貽明終於從漵浦縣水隘鄉爐廠坪村的一條山路走進了安化縣奎溪鎮達坳村黃桑坪。“那一刻我真的被眼前的情景驚呆了!這裡不就是陶淵明筆下的‘桃花源’嗎?”

為慎重起見,張貽明抑制住內心的喜悅,又花了近一年時間,走訪了邵陽市新化縣、隆回縣與漵浦縣交界的村莊及安化縣與桃源縣交界處,最終認定黃桑坪就是真正的“桃花源”。“我在排除了其他疑似地後,才敢向外界宣布黃桑坪是《桃花源記》惟一原型地這一說法。經過與《桃花源記》原文相對照,惟有黃桑坪的情況與《桃花源記》里的描寫相吻合。”

相關知識

雪峰山東北梅山地區曾經存在一個大“桃花源”

關於歷史上的“桃花源“究竟在何處,一直爭論不休,而且,似乎地點越爭越多,包括雲南省廣南縣壩美村、湖南省常德市桃源縣等30多處,甚至不長桃樹的北方某地也聲稱找到了“桃花源”。但《桃花源記》原型地也並無最後定論。同時,也有觀點認為,《桃花源記》只是作者的一種夢幻追求,現實中並不存在“桃花源”。

張貽明的說法雖然再次引來爭論,但並不影響社會各界對“秦漢桃源”的關注。在2009年1月召開的湖南省政協十屆二次會議上,省政協常委、長沙市政協副主席、民進長沙市委主委周秋光教授專門交了一份《關於挖掘湖湘歷史文化資源,打造以安化為核心的梅山文化旅遊圈的建議》的提案。周秋光所指的梅山文化旅遊圈就包含了張貽明所說的“秦漢桃源”等景點。

周秋光在提案中說,梅山文化是一種大文化概念。的確,據史料記載,地處雪峰山東北的梅山地區曾經存在一個大“桃花源”。

公元前202年,百越軍事領袖梅鋗因攻秦助漢有功,而被劉邦封於梅山一帶,並給予其後代不服徭役、不納賦稅等特權。梅鋗對內實行人人平等、亦民亦兵、自給自足的政策,對外依賴梅山天險實行武裝割據,從而確保了梅山地區“舊不與中國通”的“獨立王國”,在封建王朝的包圍中延續了1200多年。1072年,宋神宗派大將章惇開梅山,該地區才重新受朝廷的管轄。因梅山地區這一段獨特的歷史,許多學者將“不服徭役、不納賦稅”的梅山地區稱之為“封建王朝時代的桃花源”。

而張貽明在證明黃桑坪就是《桃花源記》原型地中所說的“社會背景這一充分必要條件”也正是指的梅山地區這一段獨特的歷史。“陶淵明筆下的武陵‘漁人’誤入‘桃花源’的故事發生在376年至396年的東晉太元年間,那個時候,梅山地區正處在沒有賦稅、沒有徭役、沒有王法的時代……本來就過著‘躬耕自資’生活的陶淵明在聽到武陵‘漁人’的故事後,將之寫成《桃花源記》一文就不足為怪了。”

“桃花源”里人對誤入的武陵“漁人”“自雲”:“……先世避秦時亂,率妻子邑人,來此絕境,不復出焉,遂與外人間隔。問今是何世,乃不知有漢,無論魏晉。”依據梅山地區的那段獨特的歷史,陶淵明筆下的“桃花源”里人對武陵“漁人”的“自雲”似乎得到了開解。但方圓1200多平方公里的梅山地區是否還存在第二個類似於黃桑坪一樣的村子?張貽明用證明數學命題的方式尋找《桃花源記》原型地的方法是否正確?這些問題都需要等待有識之士來“開解”。