簡介

魚虱

魚虱魚虱於世界各地皆有分布,主要生存於溫帶淡水水域中,但亦有一些種類可生存於鹹水或半鹹水水域。本省夏日鯉魚、草魚、吳郭魚、鰻魚等淡水魚類常發生感染。

生活史

卵 (附著於石塊或水生植物上呈長列狀)

魚虱

魚虱┌ 無節幼 (nauplius)

於卵內發 │ ↓

育四周才 ┤後無節幼 (metanauplius)

會 孵 化 │ ↓

└ 第一期橈腳幼 (first copepodid)孵化後,開始找尋宿主,吸食血液。

↓

第二期~第七期橈腳幼 ,約需14天以上

↓

仔 (Subadult)

↓ 需經數次蛻變,約14~16天

成 (adult)

↓

交配產卵|

個生活史的時間約需40~100天,因種類、水溫而異,於16℃以下時卵的發育停止,8℃以下時成 會休眠。

傳染

魚虱

魚虱2.隨感染的病魚而引入。

3.混於水蚤等餌料生物而引入。

4.附著於兩棲類而引入。

5.附著於水鳥的羽毛而引入。

症狀

魚虱

魚虱2.重症感染時,會有不活潑、厭食、遠離魚群等現象。

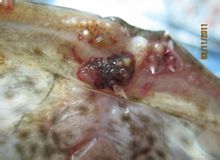

3.體表、鰭或鰓的傷口,黏液分泌增多,出血或紅腫發炎。

4.二次性細菌感染,引起其他病變。

致害

1.嚴重感染時,宿主失血而衰弱不活潑。

3.體表的傷口,易被Aeromonas、Pseudomonas等細菌侵入而引起細菌性疾病。

4.傷口易被水霉附生而引起水霉病。

5.傷口因毒性的作用會紅腫,甚至造成小魚死亡。

基本資料

頭具一對複眼,附屬器形成吸盤及鉤狀物,用以固著於魚體;口器形成刺狀,外包被鞘,可伸出用以穿刺宿主組組織,吸食組織液或血液,腹節(尾節)呈兩片圓葉狀,又稱尾鰭,可為分類上鑑別的依據。

魚虱不具宿主種別性,各種淡水魚皆可被寄生,多半寄生於血液循環充足的區域,如魚鰭基部,嘴周圍。當飽食血液後常會離開魚體,躲於環境,再附著另一尾魚,故具更換宿主能力。雌於受精後,離開宿主於水生植物、石塊等產下100~300個具點黏液狀的卵,排列呈長列狀。

治療

一般藥物對卵無效,故需每隔2~3周重複治療數次,才可完全根除。

1.好必定(ABATE500-E)乳劑使用濃度0.1~0.2ppm(每10噸水使用1~2c.c.)。

2.地特松(Trichlorophone)使用濃度0.2~0.5ppm(每10噸水使用2~5公克)。

用鑷子將魚虱逐一夾出,或將病魚放入百分之一的食鹽水中,經過一、二天便可消除魚虱,亦可將100公升的水溶入1公克的高錳酸鈉,浸浴1小時。一般不會傳給人,但小心為妙。