緒論

公元前37年,我國北方少數民族高句麗在鴨綠江中游和渾江流域建立政權,公元3年,高句麗遷都國內城,既今天的集安市,高句麗都城統治長達425年。公元668年高句麗滅亡後,又經歷了渤海、遼、金、元、明各朝,在此期間,高氏高句麗接受了中原的文化和道德理念,並演化成自己民族的特點,形成了具有邊疆少數民族獨具特色的歷史和人文文化 留下了豐富的文化遺產。2004年7月,世界遺產大會將集安高句麗王城、王陵及貴族墓葬被列入世界遺產名錄。

一.自然概況:

集安東南與朝鮮民主主義共和國隔鴨綠江相望,邊境線長203.5公, 隸屬於吉林省通化市的縣級市,位於吉林省東南部。 亞溫帶大陸性季風氣候,氣候宜人,四季分明, 山奇水碧,風景秀麗,以五女峰國家森林公園為代表的“生態環境游”,足以使人領略江南塞北名山大川的秀美景色。它還是邊境城市,中朝界河鴨綠江風光旖旎,“邊境風光游”獨具特色,異域風光令人陶醉。以古蹟文化游、生態環境游、邊境風光游為主的旅遊產業方興未艾。

二.人文情況:

它的歷史悠久,文化底蘊厚重。是我國對朝三大口岸之一;西南與遼寧省接壤,北與通化市接壤。氣候宜人,四季分明,風景秀麗,素有“東北小江南”之稱。全市幅員面積為3217平方公里,轄1個省級經濟開發區,11個鄉鎮、3個街道,126個行政村, 總人口23萬人。有漢族、朝鮮族、滿族等9個民族,是中國東北的邊陲重鎮和長白山地區商品的重要集散地。 清光緒28年建立輯安縣,

集安的歷史悠久,文化底蘊厚重。爛的文化,在集安境內留下了蜚聲遐邇的文物古蹟,多處列為國家級和省級重點文物保護單位,其中好太王碑、五盔墳、國內城、丸都山城以及被譽為“東方金字塔”的將軍墳等高句麗古蹟早已蜚聲海內外,“古蹟文化游”令人流連忘返。1994年被國務院批准為國家歷史文化名城。

三.主要歷史遺蹟

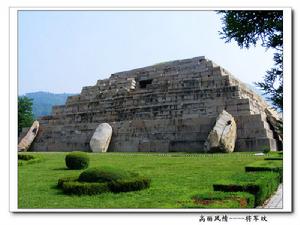

高句麗古蹟在集安市周圍的平原上,分布了一萬多座高句麗時代的古墓,這就是聞名海內外的“洞溝古墓群”。2004年7月,世界遺產委員會將集安高句麗王城、王陵及貴族墓葬被列入世界文化遺產名錄。代表性的將 軍 墳被譽為東方的金字塔。坐落在集安市區東北5公里的龍山腳下,似埃及金字塔的巨型石墓。沿著蜿蜒的小路走近石墓,依稀可見石體上久遠的打磨痕跡。這就是有“東方金字塔”之稱的“將軍墳”。做為高句麗的王陵,將軍墳無疑最具代表性。

主要歷史遺蹟有:將軍墳, 好太王碑,高句麗古墓壁畫,好太王陵,丸都山城,國內城。

代表性將 軍 墳被譽為東 方的 金 字 塔。坐落在集安市區東北5公里的龍山腳下,有一座形似埃及金字塔的巨型石墓。沿著蜿蜒的小路走近石墓,依稀可見石體上久遠的打磨痕跡。這就是有“東方金字塔”之稱的“將軍墳”。做為高句麗的王陵,將軍墳無疑最具代表性。

將軍墳建於5世紀初,以1100餘塊修鑿工整的長方型花崗岩石條壘築而成,中間以卵石和沙礫填充。為了防止自身重量壓迫使條石外移,四面各放置三塊巨大的護墳石。除北面失落一塊外,其餘各面護墳石至今保存完整。將軍墳高12.4米,陵墓外形為7級階梯,墓室開口在第五級階梯中部。墓室上面以一塊約50噸重的整塊石板覆蓋。墓室內有兩個石棺床,但棺木及隨葬品早已蕩然無存。

文獻記載中的“長壽王”“體貌魁傑、志氣豪邁”,他繼承了父親“好太王”創下的基業,繼續開拓疆土,為向朝鮮半島南部發展,他把都城遷到了平壤。高句麗政權在“長壽王”時期達到了鼎盛,成為東北亞地區最強大的國家。

史書記載,高句麗人有厚葬習俗:“男女已嫁娶,便稍作送終之衣。厚葬,金銀財幣,盡於送死,積石為封,列種松柏。”長壽王繼位之後第一件事便是傾全國之力厚葬乃父。太王既安,長壽王開始修造自己的陵墓。與好太王陵相比,長壽王陵形制略小,但更加豪華。根據墓頂出土的大批青灰色蓮花紋瓦當和鐵鏈等遺物可推測,當年墓頂上應有寢殿一類的建築。

(2).好太王碑

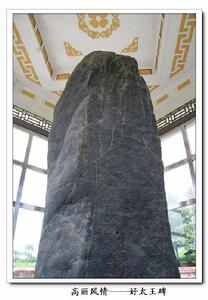

青山綠水環繞中的古城集安,仿佛湖水中一片靜立的荷葉,而城中佇立了1500多年的好太王碑則似荷葉上的一滴露珠,璀璨奪目。

“東方第一碑”的好太王碑,坐落在吉林省集安市區城東4公里外的禹山腳下、通溝平原上,是為高句麗第19代王“好太王”陵墓所立,高大、端莊、通體黝黑。據史料記載,好太王碑建於東晉安帝義熙十年(公元414年),迄今已有1590年的歷史。它是用一塊完整的巨大角礫凝灰岩石柱稍加修鑿而成。碑高6.39米,四面幅寬不等,在1.34米至2米之間。碑體重約37噸,碑身略呈方柱形,無碑額。整座石碑未藉助任何外力,直接矗立在一塊不規則的花崗岩石板上。

“好太王”名談德,於公元391年18歲時即位,39歲死亡,諡號“國岡上廣開土境平安好太王”。專家研究表明,好太王在位的22年間是高句麗歷史上的空前繁榮發展時期,他憑藉強大的經濟和軍事實力,東討西征,占遼東、驅倭寇,侵漢江、降扶餘,使高句麗疆域空前擴大。

好太王碑是長壽王為紀念其父的功業而樹立的。碑的四面刻有碑文,為漢字隸書,方嚴厚重。四面碑文豎行共44行,行間以界格,每行41個字,原有文字1775字。上千年的歲月磨蝕,以及晚清、民國時火焚除苔和不當拓字,使碑體遭到一定程度的損壞,可識之字目前僅為1600字左右。碑文文意大體明了,惟斷句、考證所涉及歷史、考古諸多問題爭議不少,中外學者因此著書立說,各陳己見。

好太王碑碑文大體分為三部分。第一部分較短,共6行,主要記敘了高句麗建國的神話傳說及好太王統治時期國富民強,五穀豐登的局面。第二部分是碑文中心所在,占22行,較詳盡地記錄了好太王率軍攻城略地的情況。第三部分占16行,記載了為好太王守墓之煙戶數量、來源以及有關的守墓制度。據專家介紹,高句麗歷史上目前已知的有文字文物僅存三件,好太王碑是其中記敘內容最為豐富的一件。由於文獻資料對這一民族的記載很少,這塊刻有1775個漢字的石碑記載的史實比較完整,涉及面廣,而且源於高句麗政權的鼎盛時期,因此對研究高句麗的政治、軍事、文化、制度、傳統和它與新羅、百濟及日本列島的關係都有很重要的意義。

好太王碑被發現後,成為中國、日本、朝鮮及歐美等國學者爭相研究的對象。1928年,集安工商各界集資修成木結構碑亭,好太王碑得以保護。新中國成立後,國家和地方政府十分重視保護,對碑上裂隙進行修整,並成功地進行了化學封護,防止風化剝蝕,起到很好的作用。1982年又重新修建了雄偉壯觀的仿古碑亭。去年,又在碑亭四面裝上了防彈玻璃,並派專人把碑嚴密保護起來。此外,政府還遷走了好太王碑和太王陵周圍的居民,並整治了周邊環境,使碑、陵遙相呼應,相映成趣。2004年7月1日,好太王碑與太王陵一起被第28屆世界遺產委員會會議批准成為世界文化遺產。

(3).高麗壁畫

高句麗政權於公元前37年就已建立,壁畫墓的出現卻是在此之後300多年。考古學家證實,20世紀中、後期,中國和朝鮮境內先後清理和發掘出一批高句麗壁畫墓。根據目前已披露的資料,中國境內有33座,朝鮮境內68座。高句麗壁畫墓主要集中分布在吉林省集安市和朝鮮境內。這些壁畫墓中封土石室墓居多,占90%以上。

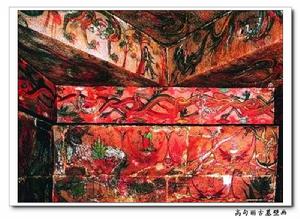

據目前的發現,早期高句麗壁畫墓大約出現在公元4世紀上半葉。壁畫的內容再現高句麗王公貴族家居、宴飲、歌舞、百戲、出行等社會生活。繪畫方式一般是在石壁上抹白灰,然後在白灰上作畫。壁畫作品比較好地反映出該民族的獨特傳統,比如酷似今天日本相撲的角牴運動,騎馬狩獵的場景等,還有長白山森林中常見的虎、鹿、野豬、熊、狍子、白兔、雉雞等動物。

高句麗早期壁畫還繪有宮殿、亭閣、馬廄、水井、衛兵、侍女、牛馬雞狗、花草樹木、日月星辰等圖案。由於公元4世紀中原王朝已進入魏晉時期,當時佛教已從印度進入中原大地,偏安於北部邊境的高句麗民族政權也開始受到佛教的影響。在早期以社會風俗為主的壁畫墓的藻井上,考古學家發現了形象非常小巧的蓮花。六至七世紀,匠人們開始以修鑿平整的花崗岩石為四壁,直接在石壁上作畫,色彩效果非常鮮麗,屬於工筆重彩。此時的壁畫內容多被朱雀、玄武、青龍和白虎“四神”所占據。此外,這類壁畫還繪有極具中原文化特徵的伏羲女媧、黃帝神農、仙人、僧侶、道士等,表現出豐富的儒、佛、道文化。在此時期,硃砂、土紅、石黃、粉黃、白粉以及石綠是主要顏色,色彩比早期要豐富很多。這一時期的壁畫,集安有“四神墓”、“五盔墳”四、五號墓等,較多分布於今天的朝鮮境內。內容豐富的高句麗古墓壁畫成為專家學者研究高句麗歷史、文化、風俗等的重要考古資料。

經過雨水的侵蝕,脫落與霉變是很多高句麗壁畫面臨的問題。為了最大限度保護壁畫,中國境內的絕大多數高句麗壁畫墓已嚴密封閉保護。為滿足人們的觀賞願望,文物保護工作者在壁畫墓維修過程中採用了地下廊道和數字視頻相結合的技術,遊人無須踏入墓穴,即可一覽部分“現場直播”的高句麗古墓壁畫的美侖美幻。

(4)、好太王陵

位好太王碑西南 200 米,為高句麗第19代王"好太王"的之墓。始建於公元 391年。是現存高句麗王陵中唯一確知年代、葬者的典型墓葬。是高句麗第十九代王--"國岡上廣開土境平安好太王□的陵墓 ,

好太王陵是一座大型方壇階梯石室墓 , 早年被盜 , 幾經兵燹戰亂 , 階壇傾頹。光緒年間 , 墓上出土大量的蓮花紋瓦當和文字磚。磚的側面有模壓陽文“願好太王陵安如山固如岳”。羅振玉先生著《好大王陵磚跋》收入《唐風樓金石文字跋尾》一書(1908 年)。池內宏著《通溝》中著錄及照片。 I984年 , 集安市博物館清理太王陵環境時 , 出土一批蓮花墳瓦當和文字磚。

(5)、丸都山城

位於集安城北的丸都山上, 與國內城相距 2.5 公里 。是高句麗早、中期的著名城址之一。它既是國內城的軍事守備城 , 又曾作為高句麗王都使用 , 在高句麗歷史發展進程中起過重要的作用。丸都山城與國內城相互依附 , 互為都城 ,形成了世界王都建築史上附合式王都的新模式 , 為世界古代都城史書寫下了壯麗的篇章。

(6)、國內城漢元帝建昭二年(公元前 37 年 )我國地方少數民族政權首領朱蒙在西漢玄菟郡轄地內建立了地方政權 , 號高句麗。 初期都城為紇升骨城(今遼寧桓仁縣五女山城),西漢元始三年(公元 3 年)高句麗遷都國內城(今集安市), 同時築尉那岩城 ( 後稱丸都 ) 。至北魏始光四年 ( 公元 427 年 ) 移都平壤前的425年間 , 國內城一直是高句麗的政治、經濟和文化中心。

四.俊美的自然風光

五女峰國家森林公園,鴨綠江風景區,雲峰湖風景旅遊度假區 ,老虎哨清水山莊旅遊度假區 ,天然溶洞——琉璃洞,它們分布在集安盆地的周圍山區,山因水而綠,水因山而青,青山綠水之間孕育了神奇的自然景觀,宏大雄偉。

(1)、五女峰國家森林公園

五女峰 位於303國道22公里處集安境內。距離通化市區83公里,集安市區21公里。是國家首批20個重點風景示範園之一。2001年被國家旅遊局評定為AA級旅遊景區。

公園始建於1993年。園內五女峰、小江南、洞天皓月、美容泉、大峽谷、老虎岩、抗聯遺址、植物園、仙人台、觀峰台、老嶺松濤、一線天、高句麗古代採石場、楓葉嶺十四大景區,56處景點形成了以原始生態為特色的自然風景旅遊區,林蔭古道、小橋流水、迤峰疊嶺、雲霧繚繞、風光秀麗、盡展神姿仙態,天高雲淡、風清氣爽、紅葉披秋、冬暖夏涼、氣候宜人、勝覽江南絕色。是大自然奉獻給世界歷史文化名城集安的絢麗瑰寶。

(2)、鴨綠江風景區

鴨綠江為中朝界河,發源於長白山南麓。流經吉林省的長白縣、白山和集安市,遼寧省的寬甸縣、丹東市、東港市,最後注入黃海。鴨綠江全長795公里,流經集安境內162.5公里,總流域面積32466平方公里。

鴨綠江兩岸青峰聳立,風光旖旎 ,江水蜿蜒曲折,急流險灘不斷。流經集安段更是風光這邊獨好,構成了獨特的鴨綠江景觀。沿江流域分布著多處景點,且都流傳著動人的傳說。集安境內著名的景區有雲峰湖風景旅遊度假區,鴨綠江大橋,鴨江自然風景帶(集安市區段),老虎哨等。

(3)、雲峰湖風景旅遊度假區

座落在集安市以東、鴨綠江上游40公里處,象徵中朝友誼紐帶的雲峰大壩,和大壩截流形成的海拔218.5米,面積102.5平方公里的人工湖組成。

雲峰湖兩岸高山聳立,峽谷深澈,雲霧繚繞,置身其中如臨仙境,岸上鳥鳴,水中魚躍,藍天白雲,青山碧水構成一幅幅秀麗的湖光山色,使遊人大飽眼福,心曠神怡,流連忘返,是遊客體會回歸大自然真諦的首選去處。對岸即是朝鮮民主主義人民共和國,泛舟湖上,能夠看到朝鮮人民勞動生息的身影,體會獨特的民族風情,不用出國,卻能感受到異國情調,實在是觀光旅遊、休憩度假的勝地。

除大壩和廠房外,雲峰湖度假區還有許多自然景點和人工景點。有鐵塔銀線,高山飛瀑,尋幽石洞,鐵橋春早,雲水遠眺;有日偽時期的建築、鐵橋,有花園式的街道。

(4)、老虎哨清水山莊旅遊度假區

陸路距集安市區60公里,經“關門砬子”、“石林”等景區;水路距集安市40公里,可領略 老虎哨電站“神龜”、“小灕江”、“金龍灣”等神奇景觀和朝鮮民主主義人民共和國的異國風情。庫區風光怡人, 山清水秀, 是旅遊、避暑的理想去處。

(5)天然溶洞——琉璃洞

琉璃洞位於集安市榆林鎮西北9公里處山半坡上,海拔310米,洞口垂直向下,洞內神秘莫測,煙海茫茫,疑似懸空山無底洞

集安琉璃洞區景一角。從洞口處向周圍眺望,一片山清水秀、鬱鬱蔥蔥,五女峰的 秀麗風光、鴨綠江的玉帶纏繞,密林深處幾點古香古色的建築造型……詩情畫意般的美景盡收眼底。集安市琉璃洞有許多獨特之處。

集安琉璃洞總長為105米,洞內高位15.65米,洞底到洞口高度為35米,最大寬度38米,面積為2660平方米,容積41629立方米,可容納千餘人。

5. 王氏高麗與高氏高句麗的區別:

王氏高麗立國於高句麗滅亡250年之後的公元918年,935年取代了朝鮮半島的另一個政權新羅,翌年又滅亡了後百濟國,統一了半島中南部大部地區。至公元1392年,王氏高麗的大臣李成桂廢王自立,並在1393年以“朝鮮、和寧等國號奏請”明朝,明賜李成桂為朝鮮王,王氏高麗遂改號朝鮮,學界一般稱之為李氏朝鮮或簡稱李朝。此即我國明清時期的朝鮮國。

歷史上,曾出現過兩個名為高麗的政權。一是立國於公元前37年,在我國西漢玄菟郡高句麗縣境內出現的名為“高句麗”的地方政權,我國史書也稱之為“高麗”。另一個立國於公元918年,在朝鮮半島,也名為“高麗”。為將其區分,學界一般以“高氏高麗 ”稱呼前者,因為其統治者姓高;以“王氏高麗”稱呼後者,因為其統治者姓王。因為兩個政權都名為高麗,後人或以為二者有前後相繼的關係,或將其混為一體,致使人們對高句麗歷史的認識產生極度混亂,而實際上二者是兩個性質截然不同的政權,主要體現在:

(1)、政權立國時間、歷史發展歸屬不同

高氏高麗建國於公元前37年,最初為西漢玄菟郡高句麗管轄,後逐漸強盛,但並未斷絕和中央王朝的臣屬關係,進入隋唐時期後,因其不遵從隋唐兩朝詔令,不斷擴張,並阻塞朝鮮半島其他政權入貢中原王朝的道路,結果導致隋唐兩朝的征討。公元668年,高氏高麗終於為唐朝統一。高氏高麗的轄境最初完全由唐朝安東都護府(治所最早在今平壤)管轄,幾十年後有一些轄境為我國歷史上另一個地方政權渤海占據,一些劃歸興起於朝鮮半島南部的政權新羅,一些仍由安東都護府管轄;高句麗族則絕大部分被唐朝遷徙到中國內地,後和漢族融合,小部分融入周圍各族之中,其王族後也絕嗣,立國7個世紀之久的高氏高麗最終消失在中國歷史的長河中。而王氏高麗立國於高氏高麗滅亡250多年後的公元918年,935年取代朝鮮半島的另一個政權新羅,翌年又滅後百濟國,統一了半島中南部大部地區。至公元1392年,王氏高麗的大臣李成桂廢王自立,並在1393年以“朝鮮和寧等號奏請”明朝,明賜李成桂為朝鮮王,王氏高麗遂改號朝鮮,學界一般稱之為李氏朝鮮或簡稱李朝,此即我國明清時期的朝鮮國,其疆土發展為現在的朝鮮人民民主主義共和國和韓國,人民發展為現在的朝鮮族和韓族。

(2)、統轄區域不同

高氏高麗初立國於我國境內的鴨綠江支流渾江流域及其附近地區,後擴展到鴨綠江以東以南地區和圖們江附近,統治中心最初在今遼寧桓仁縣,後遷至今吉林集安,公元427年遷至平壤。高氏高麗在我國南北朝時期達到極盛,最強盛時期的疆域四至大致是:東至日本海,西以遼河為界,北達今吉林省琿春市一帶,南到北漢江以北。據《高麗史·地理志》載,王氏高麗在建國110年後的疆域最北在今大同江以北龍興江一線,其北是我國歷史上的地方政權渤海國的轄境,渤海滅亡後是我國的邊疆民族女真人的活動地域。也就是說,王氏高麗的轄境基本上是繼承了新羅的疆域,其北部地區雖然有一部分與高氏高麗的轄境重合,但在高氏高麗滅亡初期即已經歸新羅所有。由此看,王氏高麗統轄的區域並非高氏高麗的舊地,早期在今平壤以南,一在南一在北,王氏高麗占據平壤以北是後來的事情,全部占有半島鴨綠江以東和圖們江以南地區則是14世紀末葉,但此時王氏高麗已經為李朝取代,因而在統治區域上兩個高麗也難以構成繼承關係。

(3)、轄境內民族構成不同

高氏高麗轄境內的人民以高句麗族為主。高句麗族的族源是我國上古時期古老民族穢貊人東遷後的夫余、高夷、沃沮、小水貊、東穢等,後又融合了衛氏朝鮮遺民的後裔、漢人、鮮卑人等。這些來自於不同民族的成員在長期的共同生活中逐漸融合一體,史書和學界一般以高句麗族稱之。王氏高麗轄境內的人民以新羅人為主。王氏高麗本即是新羅國民所建政權,兼併新羅和後百濟之後,新羅人和百濟人成為了王氏高麗的主要居民。新羅人主要是源於朝鮮半島南部地區的辰韓和弁韓人,高氏高麗滅亡後雖然有一部分高句麗人加入其中,但不是新羅人的主源。百濟則主要是源於朝鮮半島南部的馬韓人。也就是說王氏高麗的主要居民以來源於朝鮮半島南部的“三韓”人為主,大量的史書記載也表明王氏高麗人和我國古人是把王氏高麗看作“三韓氏舊”的。這些源於半島南部的民族成員,在王氏高麗數百年的歷史發展中逐漸融合為一族,史書和學界一般稱之為高麗族。王氏高麗為李氏朝鮮取代後,朝鮮也因此取代高麗,成為其族稱,並沿用至今。

(4)、王氏高麗非高氏高麗後裔 關於王氏高麗建國者王建的族屬,《高麗史》的作者認為“高麗之先,史闕未詳”,但據我國學者考證,王建極有可能是西漢樂浪郡漢人的後裔,因為王氏是當時樂浪郡的望族,且人戶很多。王建在臨死時親授的《十訓要》中不僅未言自己是高氏高麗的後裔,而是說自己出身平民,並稱“賴三韓山川陰佑”,統一了馬韓、辰韓和弁韓“三韓”,其後代也多以擁有“三韓”自居。以常理推之,如果王建是高氏高麗後裔,出於統治的需要,定當會大肆宣傳,也可證王氏不是高氏的後裔。

結論:

其一:王氏高麗區別於高句麗,前者是韓半島南部三韓民族建立的古國,後者是中國東北古代民族建立的古國。

其二、李氏朝鮮區別於“箕氏朝鮮”與“衛氏朝鮮”。李氏朝鮮原由古新羅國和王氏高麗國發展而來,而“朝鮮”二字原為漢語辭彙。這一名稱被用來稱呼韓半島國家,始於明太祖對韓半島李氏王朝的賜名。同為“朝鮮”,但兩者的民族構成與歷史歸屬都是不同的,“箕氏朝鮮”與“衛氏朝鮮”屬於中國歷史體系,而李氏朝鮮是韓國古代史的一部分。

其三、古代高句麗曾占據過古朝鮮的全部領土,王氏高句麗曾經臣服於中國歷代強悍的政權,並接受了先進的農業技術和思想文化,只是在近代三韓民族獨立發展起來,並得到了歷史的認可。高句麗是中國東北的古國,形成和發展了自己獨具風情的高句麗文化,形成中華民族大家庭中一隻獨具魅力、風情的少數民族,中國朝鮮族。

六、吟誦

<高麗古遺蹟>

--揚眉

滾滾的鴨綠江水,

承載著歷史的煙雲,

流淌了數萬年,

滋潤著兩岸肥沃的黑土地;

秀麗的塞外平疇,

生長著茂盛的稻禾,

常綠了幾千載,

養育了勤勞的朝鮮族先民。

五女峰秀美的身姿,

聳立在雲霧繚繞的山巒間,

濯洗著清冷的山泉,

俯瞰著漆黑的好太王碑。

那是意氣風發的談得,

“國岡上廣開土境平安”好太王的豐碑。

他憑藉著超人的智慧和勇敢的膽識,

發展了這方土地上的農牧經濟,

壯大了軍事實力。

東征:占遼東、入漢江、驅倭寇,

西殺:挺渾江、過松江、降扶餘,

融合了邊疆的少數民族部落,

使疆域面積空前地擴大。

西漢的政令得以貫通,

儒家的思想得以傳播,

漢家的文化得以教化,

先進的農業生產技術得以推廣,

一個繁榮的高勾麗番邦逐漸形成。

那方柱型的巨岩,

四面坦蕩,

鐫刻著渾厚凝重的隸書,

記錄了好太王的功德偉業。

昭示著中華文化植根於塞北江南。

石碑前的好太王陵,

幾經戰火的摧殘,

早已階坍石塌,

遮掩在雜亂的荒草荊叢中

散落的蓮花瓦當,

堆砌的文字磚塊,

表訴著當年歌舞昇平的盛景。

五女峰俊美的仙姿,

聳立在蒼松翠柏的山巒間,

沐浴著清澈的山溪,

俯視著巍峨的將軍墳。

金字塔形的陵墓高大巍峨,

西北依俊秀的禹山,

東北靠挺拔的龍山,

南面瞭望浩淼的鴨綠江,

二龍戲仙珠、

一水飄彩綢,

托護著創造出太平盛世的長壽王。

五女峰俏美的風姿,

聳立在春花秋月的山巒間,

沐浴著雪白的山澗,

眺望著散亂的萬座陵寢,

一座陵墓一個人物,

百座陵苑百個故事,

那千座、萬座的陵囿,

該書寫出怎樣濃重的歷史煙雲呢?

強盛的高句麗王朝,

沒有在歷史進程中延續下來,

最終消亡在宋末元初,

被女真人追風逐月的鐵蹄所踐踏,

失去了統治這一方土地的政權,

但卻留存了高氏高句麗民族的血脈。

她的繪畫藝術,

在幽深的古墓中得以凝聚,

她的生活場景,

在斑斕的石壁上得以展示,

她的民族風情,

在漆黑的墓穴中得以保存:

早期的畫幅拙樸靈秀,

描繪著朝鮮族先民們,

歌舞勞作、捕魚獵獸的生活;

中期的畫卷富貴繁榮,

渲染著朝鮮族貴族們,

飲酒歌賦、東討西伐的場景;

晚期的畫面神靈匯集,

頌揚著佛主的仁慈、菩薩的寬厚,

面目慈祥、衣帶飛天。

湍急的白色江流,

護衛著雄壯的丸都山城,

城垣厚重壁壘森嚴,

一片肅殺寧靜的氣氛;

浩淼的綠色江水,

枕靠著頹廢的國內古城,

牆傾梁朽斷垣殘壁,

一派淒涼悲慘的景象。

歷史的風雲人物,

長眠於地下;

富裕美好的家園,

消失在土層;

勤勞質樸的百姓,

變成了蒿草。

喔,風情的高句麗,

古城頹廢,

江山依然長綠,

蜿蜒的鴨綠江呦,

兩岸青峰矗立、天高雲淡,

可有誰知道,

在你身旁,這聖山神脈的田野上,

也曾有過車水馬龍的繁華場面,

製造出幾多迷亂後世的歷史漩渦。

喔,高句麗的風情,

古蹟滿川,

江水依舊常流,

急湍的鴨綠江呦,

兩岸風光旖旎、稻穀飄香,

可有誰曉得,

在你身邊,這芳草淒淒的江岸上,

曾經書寫過朝鮮先祖的繁榮史卷,

演繹出多許高麗民族的獨特風情。