簡介

500米陣長的海洋探測用高頻雷達(圖片來自CODAR公司培訓資料)

500米陣長的海洋探測用高頻雷達(圖片來自CODAR公司培訓資料)由於高頻波段(頻率在2MHz~30MHz之間)電波在導電海水表面上傳播具有很強的繞射特性,不受地球曲率的限制,因此可以探測地球表面或低空的遠處目標。這一特點被用在雷達中,研製成了高頻雷達(高頻地波雷達)。高頻雷達除了探測距離遠之外,它的高頻頻段還使它具有反隱身的能力。

高頻地波雷達(High-Frequance Surface Wave Radar,簡稱HFSWR)作為一種新興的海洋監測技術,具有超視距、大範圍、全天候以及低成本等優點,被認為是一種能實現對各國專屬經濟區(EEZ)監測進行有效監測的高科技手段。各臨海已開發國家均進行了研發投入,並實施了多年的對比驗證和套用示範。

高頻地波雷達利用短波(3~30MHz)在導電海洋表面繞射傳播衰減小的特點,採用垂直極化天線輻射電波,能超視距探測海平面視線以下出現的艦船、飛機、冰山和飛彈等運動目標,作用距離可達300km以上。同時,高頻地波雷達利用海洋表面對高頻電磁波的一階散射和二階散射機制,可以從雷達回波中提取風場、浪場、流場等海況信息,實現對海洋環境大範圍、高精度和全天候的實時監測。

套用

美國雷神(Raytheon)公司為加拿大生產的SWR-503系統

美國雷神(Raytheon)公司為加拿大生產的SWR-503系統高頻雷達在現代戰爭和民用事業上發揮著越來越重要的作用,線性調頻連續波(LFMCW)信號是高頻雷達常採用的信號形式。就LFMCW信號在高頻雷達中的套用作了具體分析,並導出了其差頻相位的具體表達式,它表現出了要檢測的各量的物理意義,對檢測的方法提供了理論依據。在此基礎上,利用二維FFT處理技術對目標回波信號的信息提取進行了仿真,並對仿真結果進行了分析。

軍事套用領域

相對於微波雷達而言,高頻雷達的工作波長和電波傳播特性,決定其具有獨特的性能優勢:

1.作用距離遠(300~400km);

2.極強的反隱身能力;

3.抗低空突防;

4.抗反輻射飛彈;

5.其他優勢,等等。

海洋環境監測領域

高頻雷達具有覆蓋範圍大、全天候、實時性好、功能多、性價比高等特點,在氣象預報、防災減災、航運、漁業、污染監測、資源開發、海上救援、海洋工程、海洋科學研究等方面有廣泛的套用前景。

競相研製、購置和部署

由於其獨特的性能優勢及套用前景,許多臨海已開發國家競相研製、購置和部署高頻雷達,以抵禦現代戰爭的威脅並滿足海洋開發與研究的需要。美國、俄羅斯、英國、加拿大、德國、法國、澳大利亞、日本和新加坡等都研製過或正在發展高頻地波超視距雷達,其中典型代表有加拿大的SWR-503系統、美國的Seasonde系統和德國的WERA系統等。

南極高頻雷達

國家重大工程項目

武漢大學研製的中程高頻地波雷達系統OSMAR(拍攝者:楊子傑)

武漢大學研製的中程高頻地波雷達系統OSMAR(拍攝者:楊子傑)天線陣

這部高頻雷達天線陣共由二十個天線單元組成,其中主天線有十六個天線單元,副天線有四個天線單元,每個天線高二十米,天線間距約十四米,天線陣總長度約二百三十米。

研發歷史

雷達的前身

是電離層測高儀。上個世紀初為了解釋Maconi成功實現跨越大西洋的無線電通信,Kennelly和heaviside提出在地球大氣層中存在一個導電層——1902年Kennelly猜測無線電波在大約80km的高空經一傳導層反射,同年“聰明、憤世嫉俗、自學成才的數學家和工程師”OliverHeaviside在為大不列顛百科全書撰寫的一篇文章中也獨立提出類似的思想。現在我們當然知道那就是電離層,當時科學家和工程師把那叫做“Kennelly-Heaviside層”,但那個層是否存在還眾說紛紜。隨後二極體、三極體、正反饋和超外差接收機等等無線電技術如雨後春筍般地出現,為電離層存在性的驗證準備了必要的技術條件。到1925年Breit和Tuve設計出一個無線電脈衝發射及接收裝置,通過向上空發射無線電脈衝並接收到反射回來的脈衝(Echoes),驗證了電離層的存在,同時可通過收發脈衝之間的時間間隔計算電離層的高度。這個裝置就是電離層測高儀。1925年就被發明

Breit和Tuve發明的電離層測高儀其實就是雷達,也就是說雷達是在1925年就被發明了,而不是如同現在流傳的是二戰前幾年由英國人發明的。只不過Breit和Tuve的工作不夠“軍事”、不夠“傳奇”、不能體現雷達這個字眼的神秘性罷了。

干擾”的物理來源

上世紀四、五十年代人們發現在海岸擔任探測和警戒任務的雷達總是受到來自海面不明原因的“干擾”。1955年,Crombie關注這一現象,進行實驗研究,發現“數十米波長的電磁波與海洋表面的相互作用,將產生Bragg繞射現象”。原來那些干擾是波長等於無線電波波長一半、傳播方向平行於(接近或遠離)雷達發射波束方向的海浪與無線電波“諧振”散射所產生的回波。Crombie的研究揭示了上述“干擾”的物理來源,同時使地波雷達超視距探測海面狀態成為可能。

理論基礎

冷戰期間美、蘇部署了為數不少的超視距雷達用於探測對方的軍事動態,客觀上也為科學家研究無線電波與海洋粗糙面相互作用提供了很好的實驗條件。1968~1972年,在NOAA工作的D.E.Barrick定量解釋了海面對無線電波的一階散射和二階散射的形成機制,為高頻雷達探測海洋表面狀態建立了堅實的理論基礎。

Barrick和美國國家海洋大氣局(NOAA)電波傳播實驗室(EPL)經過十多年理論和實驗研究,於1970年代末研製成功用於探測海洋表面狀態的CODAR(CoastalOceanDynamicsApplicationRadar)系統,並於1983年成立CODAR公司,實現了高頻地波雷達的商品化。與軍用高頻超視距雷達動輒數公里長的天線陣不同,Barrick創造性地運用一組交叉環/單極子天線(三個接收通道)即可獲取大面積海流的分布信息。這一技術的確是非常天才式的發明,他的該項成果獲得1979年美國商務部的金質獎章。在他的論文中聲稱這種基本不占地的接收天線的海流探測性能“等同於數百米陣列接收天線的性能”。當然這種“等同”只是在某種意義上的近似等同,從探測理論和信號處理的角度看,在探測精度、空間解析度和時間解析度上還是不能跟“數百米陣列天線”的性能相提並論,而且不能提供大面積風場和浪場的探測信息。但是Barrick對高頻雷達海洋探測的貢獻無論怎么說都是無與倫比的,他的理論奠定了高頻雷達海洋探測的基礎,他的緊湊式雷達天線技術大大降低了地波雷達購置和安裝成本,直接導致了高頻地波雷達的規模化推廣套用,為海洋學家和沿岸防災減災及環境保護提供了新型觀測手段。

原理

電磁波傳播模式

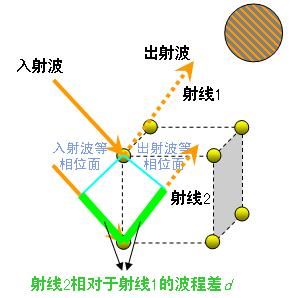

Bragg散射示意圖

Bragg散射示意圖無線電波朝海面發射時,在海水表面會存在一種電磁波傳播模式,稱為地波(GroundWave)是一種表面波(SurfaceWave),因此高頻地波雷達也叫做高頻表面波雷達(HFSurfaceWaveRadar)。在中波和短波段海水表面的地波傳播衰減很小,而且地波在一定程度上會沿著彎曲的地球表面傳播,到達地平線以下很遠的地方,即實現超視距傳播。因此利用地波超視距傳播特性進行探測的高頻地波雷達也稱為地波超視距雷達(Over-The-HorizonRadar),探測距離根據發射功率和頻率的不同通常可達到200~500km。另外兩種類型的超視距雷達分別是天波超視距雷達和利用大氣波導特徵的微波雷達,前者通過電離層對高頻無線電波的反射實現對數千公里外目標的探測,後者可以對一兩百公里外的目標進行探測。地波雷達海況探測的基礎類似於晶格對X射線的Bragg散射,如圖所示,從左上方入射的兩條射線(相同波源)被原子散射,在特定的觀察方向上,如果兩條射線的波程差為2的整數倍,那么將會觀察到亮條紋;如果波程差比2的整數倍多,那么兩射線能量相消,觀察到的是暗條紋。

參數分布信息

由於各類物理、化學過程的作用,海面上總是有海流存在,海流作為海水的整體運動,會在上面所說的由波浪傳播相速度所導致的較大固定頻移的基礎上再附加一個由流速所導致的微小頻偏,這個附加頻偏對左、右Bragg峰的影響是相同的:遠離雷達的流速分量使左、右Bragg峰均向負頻率方向偏移,接近雷達的流速分量使它們向正頻率方向偏移(參見圖13)。地波雷達就是通過測量這個附加頻偏從而獲知海面海流速度的。當然一部雷達只能測量到海流的徑向分量,要獲得矢量海流,要么用兩部以上的雷達從不同方向探測,要么就需要結合海洋動力學模型進行推算。除了海流信息之外,上圖中還標明了海面波浪、風向及風速信息與回波譜特徵的對應關係,地波雷達就是通過這些特徵的分析反演得到海面動力學參數分布信息的。