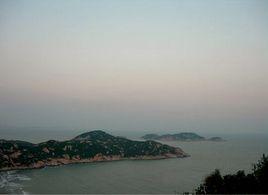

地理概況

高欄列島,南海島嶼。位於廣東省境內雞啼門和崖門口外、黃茅海南側,由高欄島、荷包島、大襟島、大杧島、三角山島等5個較大島和29個小島礁組成。列島由東北至西南呈長形排列,花崗岩結構。主要港灣有灘口、三浪灣、 鐵爐灣、南逕灣、大灣等。

列島組成

1、高欄島

位於崖門口外東側,雞啼門出口處,居高欄列島東部,為高欄列島之主島。島長7.5公里,寬3.9—7.5公里,面積34.3062平方公里,岸線長37.32公里,島由紅岩石組成,西北稍高,東西稍低,島上有200米以上山峰3座,居島中央的觀音山高418米。水源充足,島岸曲折,多為磊石岸和岩岸。島周7個港灣,其中灘口東側建有石砌堤式碼頭1座。島上有公路。該島資源豐富,南逕灣有金砂礦、鐵礦,觀音山有錫礦。島周圍水深1—5米,盛產蝦、蟹、大花魚、鯧魚、曹白魚、馬鮫等。

島上有高欄、鐵爐、飛沙、沙白石4個自然村,1986年有480餘戶,2 800多人,耕地2 480 畝。以農業和漁業為主,有機動船50餘艘。島上有國小4所,有信用社、商店、郵電所、派出所等。各鄉都有火力發電設備。有班船往來於南水。該島南側是廣州至湛江、海南島海上交通必經航道,是珠江口以西重要島嶼之一。

2、荷包島

位於高欄島西南方5公里,島東西長7.8公里,南北寬0.5-4.24公里,面積11.8188平方公里,岸線長25.46公里。由花崗岩構成,表層為黃沙粘土風化岩,地勢西高東低,西部長有茂密樹木,東部為灌木及茅草。以磊石岸為主,島周有3個灣,1個碼頭,可泊50噸以下船隻。該島土地肥沃,人們常到此捕魚,開荒種植,是生財之地,故稱“荷包”島。1986年島上有居民46戶,270人,以捕魚和種植為生。島周圍水深1.5—10.6米,附近海域產紅三、白花、馬鮫、鯧魚等。

3、大襟島

大襟島原名大金島,位於黃茅海西南側,西距台山大陸2海里,東距荷包島5海里,共扼崖門水道出海口。島形似女唐衫之襟,故名。島長4.57公里,寬3.98公里,環島岸線長16.5公里,面積9.14 平方公里。由變質岩構成,均為山地,東部高且陡,坡度多在50度以上。主峰雞冠頂高379.9米。西南部梁腰山較低緩,山脊西側為長1.7公里,寬1.2公里的低丘地帶。表層為黃沙土,遍長3米以下灌木,荊棘叢生,還有大量野參薯。島岸曲折,多為岩石陡岸,沿岸多灣,南灣較大。島上淡水較多。

社會經濟

列島周圍海域盛產蟹、蝦及馬鮫、白花魚等。清朝初期島上就有人居住,後外徙,清道光年間又有人定居,1986年有居民200餘人,耕地185畝,以漁為主,兼耕作。北灣有麻風醫院1個,已有200多年歷史。有機動船不定期來往。島周圍水深2—7米,產蝦、蟹、紫菜等。

高欄列島中的高欄島古稱“皋蘭”,謂之“五峰桀豎如指,谷多蘭卉”,其亘古以來的“飛沙奇景”為南國罕見的一大奇景,是古代海上絲綢之路的天然海岸航標。

島內山勢連綿,植被蔥鬱,石景紛呈,懸崖峭壁,海岸曲折,海水澄澈,而“飛沙奇景”自古為南國罕見的一大奇景。島上沙灘風景各異,連綿不斷,有白沙灣、西沙灣、蟹鉗灣等七個沙灘,海水清澈,沙粒細小,岩石聳立,是古人類曾生活過的場所,另高欄島東部約15公里的地域(飛沙灘)已規定為珠海飛沙國際度假城。

海灣所在的山麓、山腰,共分布著“天才石”、“寶鏡石”、“大坪石”和“藏寶洞”等4處共6幅岩畫,這些岩畫發現於1989年10月,其年代在新石器時代晚期至青銅時代。它們均刻於平整的大石面上,其中以“藏寶洞”最為豐富,最大的一幅岩畫長5米、高3米,整幅畫以船形為中心,周圍有舞蹈人形、波浪紋、蛇紋、屋形紋等,圖案密集而複雜,一般認為是青銅時代的產物。當地傳說是清代海盜張保仔的“藏寶圖”,但實際上應是南越遠古先民海上生活的反映,或者是他們的圖騰崇拜、宗教信仰的寫照。在岩畫附近的沙丘和山崗上還採集到新石器時代晚期的陶片、石器等遺物。這些岩畫為廣東所僅見,具有重要的歷史、藝術和科學價值。