簡介

高山戲,又名高山劇、武都曲子戲,是甘肅省獨有的兩大特色劇種之一。

|

| 高山戲 |

1959年以前,武都區魚龍、隆興、甘泉、佛崖等地人稱其為“演故事”“走過場”等。1959年,武都業餘演出隊用流傳在魚龍鄉的地方戲曲調,編排了現代小戲《尕女婿》並參加了甘肅省文化局舉辦的國慶10周年獻禮演出,演出後,經專家商討定名為“高山戲”或曰“高山劇”。此後,高山戲的名字被陸續載入《辭海·藝術分冊》《中國戲曲文化》《中國戲曲曲藝辭典》等書籍中。2008年,國務院、文化部批准武都高山戲為第二批國家級非物質文化遺產。

發源發展

高山戲發源於武都區魚龍鎮,主要流傳於武都區的魚龍、隆興、金廠、龍壩等鄉鎮,隴南的西和縣、禮縣、康縣、文縣和成縣的部分地方也有流傳。魚龍屬於武都高山地帶,那裡山大溝深,交通不便,農業以土豆、玉米、小麥為主。人們生活比較貧苦。自古以來,魚龍廟會、祭祀、社火等民俗活動極其盛行,高山戲即是從這裡的民間祭祀、歌舞和傳統社火中孕育、演變、發展而來的戲曲劇種。經過數百年漫長的演變、發展,逐漸形成了這一鄉土氣息濃郁的戲劇藝術奇葩。演出程式上,高山戲的舞台演出程式一般分為:“踩台”、“開門帘”、“打小唱”、“演故事”。其中“演故事”是高山戲的正式內容,其他打麥場地的表演如“圓莊”、“上廟”、“走印”等,則帶有明顯的祈福、娛神性質。

調式、唱腔和伴奏上,高山戲的常用調式有宮調式、商調式、羽調式,其中羽調式的運用最為普遍。

表演劇目

劇目方面,高山戲的“劇目”是各地“戲模子”或傳承或編寫的一些故事。演出時“戲模子”先把這些故事給演員介紹出來,然後分配角色,農民演員們即按一定程式即興表演。無本演戲的傳承現象(指傳統劇目)直到1979年,高山戲“戲模子”尹維新編寫的大型古典高山戲《老換少》一書的出版而被打破。現在,傳承下來的,較有代表性的高山戲劇目有《老換少》《鹹陽討賬》《劉四告狀》等;創作劇目有《開鎖記》《尕女婿》、《擋車》《人老心紅》《特殊黨費》等。表演方式

表演上,高山戲的表演方式靈活自由,它可演傳統戲、現代戲,又能演折子戲、大本戲。不同劇目中的相同情節安排相同的情景過場是傳統高山戲表演的一個特點。語言、襯詞與幫腔上,高山戲語言是地道的武都方言,生動活潑、幽默詼諧。高山戲的唱詞格式比較固定。有七字兩句式的對聯體,有五字四句式的絕句體,有山歌體,律詩體等。大量襯詞和靈活的幫腔形成了鮮明、濃郁的演唱風格。

服飾介紹

高山戲

高山戲服飾與道具方面,高山戲的服飾有古典和現代之分。現代服飾接近現代生活。古典服飾的特徵主要表現在把式舞隊中的把式帽、把式服和旦角服上。把式帽俗稱“涼殼子”,頂尖上有一撮紅纓,跳耍時紅纓隨把式舞“鳳凰三點頭”的舞步動作左右搖擺。涼殼子做工有講究,多由百姓自製。把式服與旦角服風格獨具:把式穿長袍,上身套大襟棉襖,顏色多為大紅、天藍和水紅色。上年紀的把式還佩戴各種髯口。旦角服裝主要特徵為,上身穿棉襖,下身穿花裙,腦後有髮髻,額頭戴“昭君帶”,兩鬢插蝴蝶式黃紙花,年輕旦角還可梳長辮子。由於製作頗具工藝且有很多講究,所以把式服與旦角服也由百姓購買布料自己加工裁剪。把式舞表演的道具是草扇、毛巾、紙扇、紗巾等。

高山戲在武都等地流傳了數百年,深得民眾喜愛,挖掘、搶救、保護高山戲文化意義深遠。

以戲曲藝術而論,甘肅不僅是歷史悠久的秦腔藝術的發源地之一,而且還有在隴東道情基礎上發展起來的隴劇,在臨夏民歌“花兒”基礎上發展起來的“花兒”劇,更有在隴南高山地帶民歌基礎上發展起來的高山戲。

發展

不久前在蘭州舉行的第二屆中國秦腔藝術節暨西北地方戲曲匯演期間,我們高興地看到過去不大為人關注和熟悉的隴南高山戲得到了長足的發展。隴南米倉山系高山地帶,有一種民歌,當地民眾叫“喲嗬嗨”。大約從明朝末年開始,人們用它來演唱故事,這就是高山戲的起源,當地人叫“唱秧歌”或“演故事”。在其後四百多年的發展演變中,其唱腔和表演不斷豐富。高山戲的音樂唱腔有“曲曲類”、“花花類”、“二簧類”、“十二將類”、“盞盞腔類”等十餘類,曲調高亢挺拔,活潑明快,委婉悠揚。其舞蹈表演具有“跳”、“搖”、“扭”、“擺”的特點,男角表演以“跳”、“搖”為基本動作,粗獷豪放,女角表演重於“扭”和“擺”,質樸颯爽。因隴南接近陝西和四川,所以高山戲的唱腔和表演兼有秦劇和川劇的特點,適合表演各種人物性格和思想情感。新中國成立後,高山戲獲得了新的發展機遇。隴南地區五一秦腔劇團創作、排演了一大批高山戲劇目參加全省戲劇調演(匯演)活動,產生了較大影響。特別是1975年創作、排演的現代高山戲《開鎖記》參加了全國文藝調演,使隴南高山戲走向了全國。從此,高山戲被確定為我國360多個劇種之一。新時期以來,隴南地區五一秦腔劇團繼續對高山戲進行探索和研究,先後創作和排演了現代戲《婆媳情》和歷史劇《西峽頌》,使高山戲的發展取得了新的成就。這次參加第二屆中國秦腔藝術節暨西北地方戲曲匯演的三齣戲,更標誌著高山戲已走向成熟。參加這次匯演的三出高山戲中,現代高山戲《縣長吃麵》反映剛參加過排污工程勞動的副縣長謝絕海鮮大宴而來飯館吃麵,在一碗麵中突現出自省、自勉、自勵的公僕形象,真所謂“酒店觀世事,杯中有乾坤。為官真公僕,方暖萬民心。”現代高山戲《錦屏山下》反映外出打工的山裡人王大川回家探親,途中拾得現金卻被人冒領。失主山村姑娘春燕聞知此情,痛不欲生,原來這是鄉親們為她湊的贖身錢。王大川深表同情解囊而去,而冒領此錢的卻正是春燕的戀人唐雲。最後春燕拋棄了唐雲,隨大川回鄉。劇情在高尚與卑劣的反差中演進。新編古典高山戲《蘇武歸漢》通過讚揚蘇武魂系漢室的高風亮節和胡女以死徇情的俠肝義膽,表現我們中華民族的民族精神和民族團結的美好願望。這三齣戲對加強黨風廉政建設和思想道德建設,對弘揚民族精神、加強民族團結,均有積極的現實意義。參加這次匯演的三出高山戲不僅有高度的思想性,而且有相當的藝術性和觀賞性。改編者對原作進行了脫胎換骨的改造,戲劇情節集中,人物性格鮮明,結構嚴謹緊湊,唱詞通俗樸實。作曲在不失高山戲原有風韻的基礎上,適應表現劇情需要進行了較大幅度的革新創造,使唱腔曲調更加豐富多彩,優美動聽,更加富有表現力和感染力。導演為適應表現現代生活的需要,對原來高山戲的表演程式也進行了大膽革新。比如在《縣長吃麵》中,老闆娘拿著手機邊打邊唱邊扭擺,顯得十分瀟灑,很有現代氣息。在《錦屏山下》中,舞蹈表演採取了意象轉換的方式,歌舞隊進入劇情伴唱伴舞,一會兒表示群山,一會兒表示花木,一會兒替代劇中有關人物,與男女主角對話或對唱,顯得非常靈活,又能烘托氣氛。三齣戲的演員雖然都是青年新人,但表演都較灑脫利落,很具發展潛力。舞台美術設計無論是錦屏山下的山石、河流、花草、樹木,還是北海邊上的藍天、白雲、穹廬、氈墩,都很簡潔優美,創造了典型環境。這一切都表明,高山戲發展到了今天已經走向成熟,已經有了比較完整的唱腔體系和表演程式,不僅能演歷史劇,而且能演現代戲,不僅能演折子戲,而且能演大本戲。高山戲,又名高山劇、武都曲子戲,是我省獨有的兩大特色劇種之一。

1959年以前,武都區魚龍、隆興、甘泉、佛崖等地人稱其為“演故事”“走過場”等。1959年,武都業餘演出隊用流傳在魚龍鄉的地方戲曲調,編排了現代小戲《尕女婿》並參加了甘肅省文化局舉辦的國慶10周年獻禮演出,演出後,經專家商討定名為“高山戲”或曰“高山劇”。此後,高山戲的名字被陸續載入《辭海·藝術分冊》《中國戲曲文化》《中國戲曲曲藝辭典》等書籍中。2008年,國務院、文化部批准武都高山戲為第二批國家級非物質文化遺產。

演出程式

高山戲的舞台演出程式一般分為:“踩台”、“開門帘”、“打小唱”、“演故事”。其中“演故事”是高山戲的正式內容,其他打麥場地的表演如“圓莊”、“上廟”、“走印”等,則帶有明顯的祈福、娛神性質。

調式、唱腔和伴奏上,高山戲的常用調式有宮調式、商調式、羽調式,其中羽調式的運用最為普遍。

歷史意義

高山戲文化是古時勞動人民價值觀、世界觀的體現,是歷史的見證。高山戲文化的研究將會給我國民俗文化和戲劇文化的研究增添新的內容。新中國成立後,高山戲曾多次參加省、區、縣級調演並屢次獲獎,1975年5月,進京演出的《開鎖記》受到了中央領導和專家們的讚揚與肯定,並在中央人民廣播電視台播放。 [1]

文化保護

對國家級非物質文化遺產———武都高山戲的保護應該是原生態的保護,而只有打造原生態精品,才能做到高山戲的持續傳承和保護。

一、高山戲的原生態保護

1.原生態地保護

高山戲的保護首先是原生態地的保護。一方水土養一方人,一方地域產生一種地域文化。作為非物質文化遺產的武都高山戲,是產生在武都魚龍鄉的民間戲劇劇種。後來經五一劇團的專家加工搬上了舞台,推出了一批精品劇目,在省上和國家獲了獎。現如今,高山戲專業演出單位出現了生存危機,而魚龍鄉每到春節的自娛自樂的演出一直沒有間斷。高山戲主要流傳於我市武都區的魚龍、隆興、金廠、龍壩、漢王、馬街、安化、佛崖、甘泉、角弓、城關等鄉鎮,西和、禮縣、康縣、文縣、成縣的部分地方也有流傳。魚龍鄉是高山戲的原發地。在流傳的基礎上,其原生態地也在擴大,因此,原生態地應是以魚龍鄉為原點的武都區和西和、禮縣、康縣、文縣、成縣的部分地方。劃定原生態地,就能明確高山戲生存的地域,為原生態保護提供地域依據。

原生態地的保護主要是自然生態環境的保護和文化生態環境的保護。

自然生態環境的保護與文化遺產的保護從表面上看似乎沒有直接關係,但實際上關係是緊密的。自然地理和生態環境決定著一定地域人們的生存狀態,也決定著一定地域文化的生存狀態。保護自然生態環境一方面改善了人們的生存狀態,也改善了文化的生存狀態。

高山戲的原生地和流傳地處在我市武都、西和、禮縣、康縣、文縣、成縣等縣區,除成縣外都是國列貧困縣,境內多高寒氣候,植被破壞嚴重,乾旱少雨,生態環境惡劣,人們特別是青壯年多外出務工,這對高山戲的傳承是極為不利的。多年來,高山戲的衰微充分證明了這一點。因此保護和改善原生態地的生態環境,改善人們的生存狀態,是高山戲原生態地保護題中應有之意。

文化生態環境的保護就是保護高山戲生存生長的文化土壤。高山戲之所以在這一地方產生和流行,是因為這一地方有其生存和發展的社會文化環境。這裡的人們避災祈福的廟會民俗、娛神自娛的春節社火民俗,用高山戲揚善懲惡教化民眾的習俗,是高山戲生存生長的深厚的文化土壤。因此對這些民俗文化的保護是高山戲文化生態保護的重要內容。政府要支持高山戲原生態地和流傳地的這些民俗文化活動。從地方財政列出專款支持原生態地成立業餘劇團,修建演出(傳習)場所,定期進行高山戲文藝調演,對精品節目給予獎勵,就是要保護和營造高山戲生存生長的文化環境。

2.原生態表演形式的保護

|

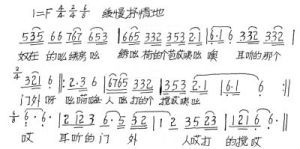

| 歌詞與唱腔 |

原生態表演形式是表演類非物質文化的基因,承載著非物質文化的生命價值,是非物質文化種類和文化多元化的保證。文化種類的不同,是因為文化基因的不同。非物質文化的保護,說到底就是非物質文化基因的保護和傳承,就是文化多樣化的保護。原生態表演形式的變異和丟失就是這一非物質文化遺產的變種和消失,原生態表演形式的保護和傳承,是非物質文化遺產保護的關鍵。可見對高山戲原生態表演形式保護的重要性。

高山戲原生態表演元素包括以下方面:

(1)高山戲的產生與魚龍民間的祭祀社火頗有淵源,於是形成了演出過程中獨具特色的程式化表演。高山戲舞台表演的過程為:踩台、燈官說燈、開門帘、送財、演故事。雖然前四類表演和“演故事”的戲劇演出區別較大,但由於其環節、程式的固定性,以及表演唱腔的聯繫性,已經成為原生態表演元素。

(2)高山戲的調式有宮調式、商調式、羽調式等,其中羽調式的運用最為普遍。高山戲花音類曲牌明快活潑、玲瓏華美,哭音類曲牌纏綿淒楚,哀怨動人。唱腔音樂由曲牌、小調構成。全部曲牌總計300多個。

(3)劇目。高山戲的傳統劇目是只編故事不寫劇本,這種傳承方式存在著“人在戲存,人死戲亡”的缺陷。儘管如此,它的“劇目”仍有許多被老藝人傳承了下來。高山戲第四代傳人尹維新首次編寫了大型古典高山戲劇本《老換少》,打破了數百年來高山戲“無本唱戲”的局面。又隨著五一劇團《開鎖記》等一批創作劇目的成功,高山戲只編故事不寫劇本的傳承和“人在戲存,人死戲亡”的缺陷得到改善。

(4)演出形式。能演大、中、小型的傳統戲又能演現代戲,可演大本戲又可演折子戲。

(5)演出角色。高山戲的角色行當有生、旦、淨、末、醜之分。

(6)不同的劇目中的相同情節安排相同的情景過場,曲和詞有固定性。唱詞有一定的格式、特點,大致分:七字二句式的對聯體,三句一聯的民歌體,還有絕句體、律詩體等。

(7)高山戲的語言、襯詞與幫腔。高山戲的語言系武都方言;襯詞頗具特色,多在句中、句末運用。這些襯詞有:喲嗬咳、哎咿吆、哎嗨吆等;多樣的幫腔形式既烘託了氣氛又形成了鮮明、濃郁的地方色彩。

(8)高山戲的伴奏樂器。①武樂:大鼓、大鑼、大鈸、小鈸、小鼓、四片瓦等。後來加進了鼓板、小堂鼓、吊鈸、碟子、碰鈴、三角鐵、大小木魚等樂器。②文樂:主要領奏樂器為“大筒子”。大筒子琴桿比較短,長度略等於二胡的“千斤”以下處,琴桿頂部鑲一個猴子,琴軸在猴子屁股底下,有琴枕無千斤,奏法獨特,多由農民自製。其次是自製的土琵琶、二胡、板胡、竹笛等,揚琴、嗩吶、大提琴等是近幾十年陸續加進去的。

(9)服飾與道具。有古典和現代之分,現代服飾在表演現代戲時用,古典服飾主要特徵表現在農民自製的把式服、把式帽和旦角服上。“把式舞”的道具主要是草扇、紙扇與毛巾。“演故事”的道具大多為生活用品的加工或再現。

以上高山戲的這些原生態元素,除只編故事不寫劇本,由老藝人口傳身授是其弊端外,其餘都是它別具特色區別於其他戲劇的文化元素,是高山戲文化的基因所在,具有原生態的生命價值,是必須要保護和傳承的。

二、持續不斷地打造高山戲原生態精品

持續不斷地打造高山戲原生態精品,以滿足民眾對高山戲文化的審美需求,即解決高山戲對人們的普遍審美吸引力的問題。

高山戲的原生態保護是保護其原生態生命價值的文化元素,即高山戲文化元素的基因成分———它區別於其他戲劇的表演形式。高山戲只編故事不寫劇本的傳承弊端,雖然在七十至八十年代因《開鎖記》、《老換少》等一些劇本的創作得到改善,但一大批傳統劇目仍然處在無劇本的狀態。加上農民演出隊伍的文化素質普遍較低,這就使高山戲的劇目和演出長期處在粗放的低水平的狀態。高山戲如果不能持續不斷地打造劇目和演出的精品,就很難實現真正意義上的保護。隨著時代的發展,隨著現代傳媒的普及,人們的審美情趣和審美需求大大提高了。高山戲粗放的低水品演出已經遠遠不能適應人們的審美需求。只有持續不斷地打造出高山戲的原生態精品,既保證了高山戲的原生態元素得到保護,又滿足了人們的審美需求,提高了高山戲對人們的審美吸引力,才能實現高山戲真正意義上的保護。為達此目的,必須解決以下問題:

1、成立武都高山戲研究院,培養高山戲傑出傳承人。政府應成立專門的研究、創作、表演、培訓機構,作為公益性的事業單位,取名“武都高山戲研究院”。研究院由文化素質高、藝術素養好、具有表演才能,能很好地學習、創作、表演、傳承的人才組成。研究院的職能是集研究、創作、表演、培訓、傳承於一身,進一步培養傑出傳承人,既解決普及的問題,更解決提高的問題。

2、加工、創作、改造出一批精品劇目。劇本是一劇之本。沒有精品劇本,就不會有精品戲劇。解決的辦法有三:一是對傳統劇目進行加工,精益求精,使之成為精品或經典;二是對其他劇種的精品、經典劇目移植改造,使之成為高山戲的精品或經典劇目,比如,《官鵝情歌》是隴劇的精品,可以改造為高山戲的精品劇目;三是創作出高山戲的精品劇目,可採取兩種渠道進行:一、由武都高山戲研究院加工、改造、創作出精品劇目;二、用徵稿評獎的辦法,在全市、全省甚至全國徵稿,評出獲獎作品,給予大獎。

3、政府每到春節舉辦高山戲文藝調演,評出精品獲獎演出節目,給予重獎,既解決了出精品的問題,又解決了民眾看戲的問題,更解決了高山戲的持續傳承問題。 [2]