況氏

況氏是中國曾出現的兩萬多個姓氏,現存眾多姓氏中的一員,在《百家姓》排四百七十多位。

.

.據中國科學院華夏姓氏源流研究組的袁義達統計顯示,按人口數量為標準,當今況氏排第348名。現主要分布於江西,尤以贛西北為多;其次分布於湖南、湖北、重慶、四川、貴州、安徽、山東。全國其他省份零星分布。是明顯呈現地域特色的大聚居、小散居姓氏。目前中國大陸範圍內,況氏人口以江西為最;其中又以宜春為多。宜春市範圍內又以高安、上高、宜豐三鄰

近縣市為重。三地況氏總人口超過三萬。三地又以高安為宗。目前高安況氏占高安總人口的2%以內。高安歷史上共有89名可以考證的進士(宋代2名,明代47名,清代40名),而高安歷史上可以考證的況氏進士共有6名(宋1名,明代5名)。占6.74%,遠超過人口比重。

高安歷史概述

高安建縣始於漢高祖六年(公元前201年),取名建成。建成縣管轄的範圍相當於今高安、上高、宜豐、萬載四縣(市)全境和樟樹市一部分。

東漢建武元年(25年)恢復舊名;中平年間(184~189年),從建成縣劃出一部分設定上蔡縣(今上高縣)。

東漢末年,三國鼎立,建成縣屬孫吳。黃武年間(222~228年),又從建成縣、上蔡縣分別劃出一部分設定宜豐、陽樂(今萬載縣)兩縣。

唐朝改郡為州。武德五年(622年),為避太子李建成名諱,改建成為高安。據《太平寰宇記》載:"地形似高而安,故名"。同時在高安設定靖州,恢復望蔡、宜豐、陽樂三縣,增設華陽縣,連同高安,五縣悉統於州。唐武德七年(624年),先改名米州,繼改名筠州;武德八年(625年)廢靖州,將望蔡、宜豐、陽樂,華陽四縣併入高安縣,隸屬洪州。

五代十國時期,高安先屬吳政權、後屬南唐政權所轄。保大十年(925年)復置筠州,領高安、上高、萬載、清江四縣,高安是筠州治所。

北宋太平興國六年(981年),從高安、上高分別劃出一部分設定新昌縣(今宜豐縣)。宋紹興十三年(1143年),筠州改名高安郡,五年後復名筠州。宋寶慶元年(1225年),因"筠"字與理宗趙昀名同音,且恰逢州治後山的碧落堂發現一株十四莖靈芝草,視為祥瑞之兆,乃改筠州為瑞州,高安仍是縣名,為瑞州治所。

元朝改州為路,高安歸瑞州路治。

明清兩朝改路為府,高安歸瑞州府治。

源流

一世祖:烈公。

烈公,虞國君之子,仕周。封於況。

況烈生況基、況基襲封文簡公。況基生況鎬、況鎰,均受爵位。況鎬生況溥、況溥生況柱、況柱生況安、況安生況榮,況榮生況德,況德(西晉時期鴻廬卿),況德生況惠、況忠、況慈(三人皆東晉官)。惠生鋼、紀,鋼生世傑、世富,世傑生延壽,延壽生茂、康、祿、禧,茂生長明、長寧,長寧生顯、貴、喜,貴生常,常生福,福生昌伯、昌黎。

廬江為況氏郡望。

十八世祖昌伯公昌伯公(約公元627年左右),隋拜諫議大夫,唐貞觀中封開國縣侯。賞賜邑地於洪州。昌伯公仰慕西山勝景,遷此,始纂況氏譜牒,唐太宗欽賜聯“海內文章伯,水南忠孝家”。

昌伯生況修、況律,況律承襲爵位,行為不法,被奪爵位,並遠貶南廣。修居龍州,修生況衍,仍居水南。況衍生況珪,唐開元時期封忠孝伯。況珪生況鎮(約公元800年),德宗時期封忠孝伯,況鎮生況林、貞元中封忠孝伯。況林生況鼐、況鼎。況鼐(約公元846年左右受封)武宗會昌末期封水南伯。況鼐生況熺,繼續居水南。

二十五世鼎公

唐憲宗的兒子光王李怡、幼時在宮中長大,大家都以為他是個國事、家事、天下亊都不問的人。出封王位後躲到百丈山,當時武則天大周年間,人人自危,把李怡當瘟神。但洪州豪族況鼎有心結納,暗中派族人給予保護。到了武宗時,朝中宦官為把持朝政,下令召回人人認為可欺的李怡,把諸事不問的李怡立為皇太叔。唐武宗死後,立李怡為宣宗。李怡居位握實權後,大封功臣。徵召況鼎入朝為官,鼎公怕伴君如伴虎,以鄉老愚民且年老為名,請求骸骨歸家。宣宗亦不強求許況鼎養老林泉下;詔賜六州之民、記戶七千。洪筠富庶之方、海昏西安之地均為鼎公世祿田邑。鼎公自是由水南遷況坊(今南昌市安義縣向坊村,況在江西的方言念“xiang”調是四聲,同“向”字)。

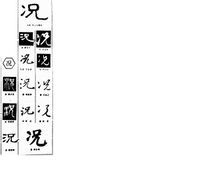

(備註:況的讀音:這裡有必要普及一下,<況>的讀音。現在的"況>字念<kuang>。但是這個字的古音就是按古代的組音方式(切音法)最早為<虛放>切,進而為<許放>切(類似於xiang)。近代拼音出現後,國語的音變化為<kuang>。因此現在的江西方言中<xiang>實為古音的<許放>切音。寫成一個普通漢字就是“向”字的音。這也是贛方言話帶有古漢語的一個小小例證。 <況>古音標註如下:

(1)古代韻書《廣韻》中為:<虛放>切。

(2)《集韻》、《韻會》、《正韻》、這三種古音標註為:<許放>切。)

唐宣宗幸其宅,賜“太平堂”匾,又贈門表曰:“天下詩書府,山陰將相家”。

水南伯-----鼎公生默,默生野、墅,野生錞、鋾,錞生深、游,游生森、球、越,森生盛,盛生吉、復、興,興生炳、煥、煒、烜,炳生政。

三十四世政公

況政,名朴,宋河東節度使,紫金光祿大夫,掌國子尚書兼提調都軍事。買良田於筠州(高安)藥湖,遂遷筠而家焉。卒葬於南昌城進賢門外徐孺子墓旁(今已是南昌市區),已不存。政公乃高安始。

人口分布

況氏從北宋初年進入高安,已經有一千多年了,最古老的況氏村莊已經有一千多歲了。在一千多年中,演繹了太多的故事,不可盡訴。古老的高安,承載著況氏族人,躲過了歷史上的多次人口浩劫,留下這一脈同源的傳奇。

中國歷史上,戰爭、瘟疫和水旱災不可盡數,而不可避免的,總是造成人口的大減,一部分姓氏的凋亡。

北方:從三國割據到晉代統一,全晉國人口不及漢代末期的六分之一。西晉末年五胡亂華,北方人口大量慘死。最慘烈的是宋元之戰。蒙古韃子,對漢民採用大屠殺政策,金戈鐵馬縱橫北方平原,北方人口為之一空。今北方的主體居民亦表里河山的山西移民後裔。時稱洪洞移民,亦稱大槐樹移民。北方已幾無土人。

南方:亦好不到哪裡去,江浙是元末方國珍,張士誠割據戰的主場,人口大量凋亡。陳有諒盤踞的湖廣經過長期的戰爭,到明代建立,已是百不存一。而江西除了鄱陽湖口算個戰略要地外,打了鄱陽湖水戰。其他地方基本沒有經過怎么慘烈的戰爭。但無戰略要地江西也非世外桃源,據江西的地方志載,“元季之亂,民相枕籍”。明朝建立的洪武初年江西也是野獸遍地,人煙稀少。但比較北方平原區千里無人煙或是湖廣百不存一來說,還算是沙漠中的綠洲。因此有了明初的江西填湖廣。現在的湖廣主體居民已是江西人的後裔。並把江西人視為老表,這就是江西老表的來歷。明末清初,四川在張獻忠的統治下,居民遭到大規模的屠殺。到清兵入關,四川的成都平原已幾乎是無人區,只剩四川省界周邊的山區還偶爾有幾處人煙。進而產生了湖廣填四川。

人口稀少的況氏,由於幸運地早早進入江西,躲過中國歷史上的多次由於外族入侵、內部政權更替戰爭、天災瘟疫導致的人口浩劫。到朱元璋建立大明之時,儘管江西的況氏也是大量遭受厄運,但江西還是存下了的為數不多的幾處況氏血脈。自北宋初年況氏由南昌市安義縣進入高安伊始,便人丁興旺,人口穩步增長,人口數量得到保證。劫後餘生進而播撒到湖廣、四川、雲貴,以致全國各地。現在的中國,況氏儘管人數不占優,但血源同一純正,放眼全國各大姓氏,亦算是一種驕傲。而且僅烈公一人之傳,至今只有2000餘年,經過歷朝歷代無休止的暴政,災荒瘟疫與兵連禍結。子孫依然萬千,血祭長存,香火永傳,人丁興旺之相,不需贅言。到目前,中國只要是況姓公民,都是血脈同源,而且追根述源,皆出江西。

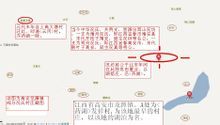

高安況氏主要在龍潭鎮,石腦鎮,筠陽鎮,灰埠鎮,楊圩鎮,藍坊鎮。其他各鄉鎮亦不少。只統計了40多個況氏聚居村莊,散居混居統計難度大,以後時間充裕再補充資料。

全市共有過百戶村莊共5個。龍潭鎮萬善行政村的雲岡村;龍潭鎮萬善行政村的湴上村;石腦鎮左家行政村的況家村;石腦鎮高沙行政村的後況村;相城鎮華陽行政村的況坊村。

龍潭鎮

高安況氏發祥地,高安況氏人口首鎮;共有19個聚居村莊。

藥湖況家:況政於北宋初年遷自新建西山況坊(今南昌市安義縣石鼻鎮向坊村)。是高安況氏入遷祖地,發祥地。

藥湖況家本身不大,人數也很少。但是高安及周邊的上高、宜豐、新余、袁州區、萍鄉、奉新等況氏人口皆發源於此村。高安境內所有況氏村莊都發源於藥湖村。其中的8個況氏村莊直接發源於此村。這8個村莊中的相城鎮華陽況坊、石腦鎮的高沙況家都是超大村莊。查詢《高安縣誌》上的記載“況坊人口842人,後況村813人,老屋村800人”。這樣看來,高安境內的第一大況氏村莊及第二大況氏村莊都直接發源於藥湖。

老屋況家(舊稱雲岡村),況景遷於宋徽宗趙佶政和年間(1111~1118年)遷自今上高縣錦江鎮大塘村,是周邊最大的自然村,是高安境內20個況氏村莊的直接發源地,5個況氏村莊的間接發源地。明代出過4名進士,多名舉人及秀才;現在該村大部分家庭經營古董字畫,比較富裕;高安況氏第三大村莊;龍潭鎮第二大村莊,僅次於龍潭鎮高湖行政村的彭家自然村。

梅口行政村的藥湖況家村,況政於北宋初年遷自新建西山況坊(今南昌市安義縣石鼻鎮向坊村)。

梅口行政村的湖坪況家,況允文明洪武間遷自老屋況家。

梅口行政村的塘北村,況康明成化年間遷自老屋況家。

梅口行政村的柳湖村,況嘉勝,況嘉文,況嘉立,況嘉忠四兄弟明天順年間遷自老屋況家;

柳湖村況陽:

中國科技大學少年大學生,現美國籍,生物數學教授。

梅口行政村的梅口村,明天順年間遷自老屋況家。

梅口行政村的前村況家,況容,況順兩兄弟明宏治年間遷自老屋況家。

萬善行政村的老屋況家(舊名雲岡村),況景遷宋政和年間遷自上高縣錦江鎮大塘村。

萬善行政村的大元村,明成化年間遷自老屋況家。

萬善行政村的村頭村,明成化年間遷自老屋況家。

萬善行政村的湴上村,明正統年間遷自老屋況家,湴為爛泥的意思,原來這個地方的稻田為湴田,因此為此名。

萬善行政村的上湴村,分居自湴上村。

萬善行政村的況家,明洪武年間遷自老屋況家。

萬善行政村的庫前村,明天順年間遷自老屋況家。

羅塘行政村的古子嶺村,明天順遷自老屋況家。

羅塘行政村的門樓村,明萬曆年間遷自老屋況家。

金家行政村的飛仙渡村,明正統年間遷自老屋況家。

鄭家行政村的雅堆村,明萬曆年間遷自老屋況家。

鄭家行政村的堎上村,明萬曆年間遷自雅堆。

鄭家行政村的河頭村,明萬曆年間遷自雅堆。

石腦鎮

高安況氏人口重鎮,村莊不多,但整體相對較大;共有5個聚居村莊。

況學成:高安石腦人,景德鎮陶瓷學院培養的第一位博士,現為景德鎮陶瓷學院教授。

高沙行政村的前況村,與後況統古代稱為堆上況家,與後況於宋紹興年間遷自藥湖村,分別遷自藥湖的前房和後房,古代稱為堆上況家,後來由於前後況均屬於高沙大隊,統稱為高沙況家。

高沙行政村的後況村,於宋紹興年間遷自藥湖,最近新修了祠堂,是周邊最大的自然村。前況與後況的來歷,不是由於前況村在後況村的前面,而是分遷自藥湖村的前房和後房而得名。後況村為高安況氏第二大村莊;石腦鎮第二大村莊,僅次於石腦鎮石腦行政村的牌樓村。

左家行政村的況家村,又名下高沙況家,分遷於高沙況家;

左家行政村的十甲羅村,分遷自左家渡村,由於解放後人民公社並隊,分遷自鄰村況家村。

塔溪行政村的店下村,清道光年間遷自藥湖況家,該村的開基祖與筠西況家及塘坊況家的開基祖是親兄弟,三村的共同祖墳山有兩處,需共同祭祖:一處是高安市北邊祥符鎮的喻姓村莊附近的燕子山,另一處是龍潭鎮橘子樹村旁的獅子山。在文革中皆被毀壞。

筠陽鎮共有3個聚居村莊。

豪溪行政村的況家村,明萬曆遷自高沙況家。

豪溪行政村的況家店村,清順治遷自高沙況家;

西門街道的筠西況家,清道光年間遷自藥湖況家。該村的開基祖與店下況家及塘坊況家的開基祖是親兄弟,三村的共同祖墳山有兩處,需共同祭祖:一處在高安市北邊祥符鎮的喻家附近的燕子山,另一處在龍潭鎮橘子樹冷家村旁的獅子山。在文革中皆被毀壞。

荷嶺鎮

共有2個聚居村莊。

三塘行政村的楓嶺況家,明萬曆年間遷自雅堆況家;

石崗行政村的上況村,明天啟年間遷自楓嶺況家的上房,故名上況村;

黃沙鎮

共有1個聚居村莊。

田壟行政村下況村,明嘉靖遷自老屋況家下房。

灰埠鎮

共有2個聚居村莊。

櫟林大隊洲里況家,明洪武年間遷自老屋況家。

花苑大隊的況家,明萬曆年間遷自藥湖;亦稱坪里況家。

藍坊鎮

共有1個聚居村莊。

塘坊行政村的況家村(舊稱單家圩況家),況於翁於清光緒年間遷自藥湖況家,與筠西況家及塘坊況家為兄弟村。三兄弟所建村之一。

上湖鄉

共有1個聚居村莊。

三湖行政村的河頭況家,明洪武年間遷自藥湖況家。

汪家圩鄉

共有3個聚居村莊。

團山行政村的楊林村,況文浦於明萬曆年間遷自龍潭藥湖況家。

官田行政村的坑口況家,於清道光年間遷自老屋況家。

官田行政村的櫟樹下村,於清道光年間遷自老屋況家。

相城鎮

共有2個聚居村莊。

華陽行政村況坊村,況海天於宋元豐年間遷自藥湖,是周邊最大的自然村。原吉水縣委書記,況開明為此村人。況坊村為高安況氏第一大村莊;相城鎮第一大村莊。

華陽行政村港下村,況朝俊於元至元年間遷自鄰村華陽況坊村。

楊圩鎮

共有4個聚居村莊。

魯家行政村的況家。明洪武年間遷自老屋況家。

傅家行政村的梁況村,明洪武年間遷自老屋況家。

傅家行政村的傅家,原為傅氏居處,後絕嗣。況升於明嘉靖年間老屋況家遷此。

況家行政村的況家,明萬曆間遷自相城華陽況坊村,又名草坪況家。

高安況氏字輩

郡望

郡望:廬江、高安主堂號:水南堂

分堂號:榮恩堂(彥珍公直系後裔中遷出高安者所用堂號),祠聖堂(上高族人以開基地命名)等。

高安譜系簡介

高安況氏譜系,在明代結束之前一直是統一的。在明末年間,高安況氏四修譜時,高安匪患嚴重,社會動盪不安。而修譜又是一個花時間和精力的工作,為加快進度,當時就分了兩個修譜班子:雲岡隊和藥湖隊。當時的藥湖的工作量還是很大,而且藥湖本身村莊不大,人手不足。因此再分了個堆上隊(今高沙譜系的前身)。而當時的堆上況家(今高沙)人口增長比較快,高沙系的族人輩分總體要比龍潭的小好幾個輩份,80、90多歲的老人要叫抱在手裡的為爺爺甚至太公。所以高沙系趁此機會,在修譜時把輩份的排行改了,並單獨修譜。這就有了高沙系,並一直延續下來。當時,高沙系一分,藥湖和雲岡的就也沒合譜了。因此在四修時,就有了藥湖系、雲岡系和高沙系,不過藥湖系和雲岡系這兩個系的輩份都沒變,只是沒合譜。在上世紀90年代,藥湖系和雲岡系在十修時再次合譜。高安市內外按<忠厚衍餘慶元盛流益堂>輩份上譜人數合計超過六萬。藥湖雲岡系,是全國況氏最大的譜系,各地況氏也多出自該譜系。

高安藥湖雲岡譜系

自彥珍公主修,定字輩後,已經600多年沒有變過了。也稱老譜;共十個字循環:

<忠、厚、衍、余、慶、元、盛、流、益、堂>;

高安高沙譜系

高安況氏四修時,分譜而成,亦稱新譜、高沙譜或者石腦譜;也是十個字循環:

<紀、喜、仲、書、香、百、代、垂、芳、遠>。

高安史上族人

況國用

名雅,字子文,政公之孫,北宋江西高安人(龍潭鎮藥湖村人)。二甲賜進士出身,翰林院編修,北宋中期由筠州藥湖遷上高城北東嶽廟祠聖前開基(今上高縣錦江鎮大塘村),為敖邑(上高)況姓始祖。雄踞雕山之巔的國用公安息處為況氏現存最古老的陵墓,已享千年香火。上高祖居地

況景遷

南宋瑞州府上高縣人(今上高縣錦江鎮大塘村人),儘管後人多科場揚名,但景遷公本人無任何科舉功名,憑頭腦靈活,經營有道,白手起家,後來成為上高縣的萬貫富室。重金延請風水師擇地,宋徽宗趙佶政和年間(1111~1118年)遷居於同府的高安縣筠西(今高安市龍潭鎮老屋村)。但遷居初期,多事不順。後經人指點,在村前加築一道土梁(今老屋村前的橫亘山樑,其實當年費重金請人堆填出來的,而並非是天然山脈)。從現在觀點來看有人覺得是迷信思想,但自此後雲岡確實人財兩旺,到如今已為況氏一大支。

況普天

原名況天,元末人,袁州府(今江西宜春市區)人士,身九尺,體壯。祖父為說書先生,父親為買賣人。自小聽祖父的評書長大,立志出人頭地,揚名立萬。在元末的民族矛盾尖銳的時期,為紅巾軍精神領袖彭瑩玉的大弟子,教內輩分為“普”。取名況普天。早期紅巾軍悍將。

元帝至元四年(1338年)況普天與其師兄周子旺在袁州率眾五千餘人起事,背心皆書“佛”字,以為有“佛”字,刀兵不能傷;扶周子旺稱周王,立年號,況普天行平章事。起義失敗後,子旺死,況普天和師傅彭瑩玉“逃淮西,淮民聞其風,以故爭庇之,雖有司嚴捕,卒不能獲”。此後,跟隨彭瑩玉在淮西一帶繼續秘密傳教近十年,“勸人念彌勒佛號,遇夜燃火炬名香,會偈禮拜”,廣受信徒,遍及江淮地區。

至正十一年(1351年)五月,劉福通在穎州起義。八月,況普天跟隨彭瑩玉投靠師兄麻城人鄒普勝在蘄州(今湖北蘄春)起事,回響劉福通;攻占蘄水(今湖北省浠水縣,位蘄春縣東北)後建立政權,扶徐壽輝為帝,國號天完。

1352年二月,彭瑩玉率領況普天帶領紅巾軍占領江州(今江西九訌),殺了曾作詩咒罵紅軍的江州路管李黼。接著攻克南康(今江西星子)、饒州(今江西鄱陽)、信州(今訌西上饒)。四月,進入安徽境內,占領婺源、黟縣、休寧和徽州(今安徽歙縣)。在這附近,與汪同、程國勝、俞茂等地主階級武裝展開了激烈的搏鬥。六月,彭瑩玉、項普略,率軍突破昱嶺關,進入浙江,況普天西進進攻贛西,克瑞州府,袁州府,吉安。七月,彭瑩玉、項普略攻克江浙行省首府杭州。十月,項普略被殺,彭瑩玉敗退江西。

1353年春,彭瑩玉再敗退到況普天部,但況部亦處境不順,十幾個府縣都已丟失,只剩瑞州府高安縣(今高安市)憑藉城高牆厚,做殊死抵抗。到這一年的十一月,元軍包圍瑞州,彭瑩玉和況普天、閔總管等紅巾軍將領進行了英勇的保衛戰,城破後,殺身殉教。

況逵

況逵:(生卒不詳)字肩吾。元朝安徽廬江人(況氏早期郡望所在地),少時寓居江西高安(舊址為今江西高安市委黨校所在地)。少時勤奮讀書,有救世濟民之志。這時科舉罷廢,遂以吏職求仕。至大二年(1309)任廣西道廉訪司書吏。泰定(1324——1327)末任光澤縣尹。下車伊始,即以重法繩治豪紳,使其不敢為非。又提倡文教,復建雲岩書院(江西省古代書院之一),招集諸生講學。有兄弟二人爭田,則以《詩經·伐木》喻之,親自講授親友和睦之道,二人感動,和解而去。改高安縣尹,平反境內冤案,百姓立碑傳頌政績。元統二年(1335)擢慶元路提官。辭官後,百姓立有去思碑。

況均仁

元末明初人,洪武年間,到南京給朱元璋上條陳十二,條陳之一的“以鈔代錢”影響深遠。江西瑞州高安雲岡(今高安龍潭老屋村人),為況真之父。以子真(況真)贈刑部主事。

.

.

況真

字彥珍,明高安人(今高安龍潭鎮老屋村),況均仁之子。由歲貢歷刑部主事,福建按察僉事,天性質直,用法平允,正統間鄧茂七黨寇汀州,真與馬雄討之。初有功,後失利,謫黑鹽大使。天順後復職,尋致仕。真性質直,用法平允,與人有惠,後進階中奉大夫。其直系後人譜系堂號為“榮恩堂”,因皇帝恩典均仁“以子真贈刑部主事”,是況氏榮恩支堂號的由來。

況璟

明江西高安(今龍潭鎮老屋況村)人,字汝明;成化丙午(1486年)舉人,弘治三年(1490年)三甲80名,初授知縣,累官兵部郎中,蘇州知府.。

況一經

字士倫,號西坡,高安雲岡人(今高安龍潭老屋況家人),況璟之子。嘉靖壬午(1522年)舉人,嘉靖17年任仙居縣令,後升任廣東連州知州,贈奉政大夫。

.

.況叔祺

字吉夫,瑞州府高安縣人(江西高安龍潭老屋村人);況一經之子;嘉靖二十九年(1550年)三甲49名,初授刑部主事,歷官貴州副使致仕,翰林院禮部郎中。傳見〔崇禎]《瑞州府志,卷二。《人物誌二·才臣》。

對古代的文字、器物、制度等等都有研究,他做官不忘學問,讀遍這方面的古書,又拜訪了不少收藏家,見到不少古代器物,再結合書本,寫成了名著叫《考古辭宗》(二十卷)及《二史會編》(十六卷)、《大雅堂摘稿》、《四庫總目》、《九夷古事》[善本]:(一卷)傳於世。

他的墓是靠挖空一座小山而成的,曾立有石人石馬,是風水寶地。在1968年文革中被挖,文物被國家收走。

他的墓的風水地形很好。當地有民諺“左邊一把傘,右邊一把旗,中間一個況叔祺”。就是形容他的墓。

(注釋:左邊一把傘:左邊長有一棵矮矮的,樹冠像撐開來的雨傘的松樹。右邊一把旗:右邊長有一棵高大,筆直的大樺樹。遠看就像古代的旗桿一樣。)

.

.況照

明江西高安(今龍潭鎮老屋況村)人,字廷光,農曆八月二十八日生。明正德2年丁卯(1507年)科舉人(正德丁卯鄉試87名);正德三年(1508年)進士(三甲86名)。初授大理寺評事,官大理寺卿,廣西按察司令事.。

況維垣

明江西高安(今龍潭鎮老屋況村)人,況照之子,,一時之間,父子皆進士被傳為佳話。明嘉靖四年乙酉(1525年)科舉人,嘉靖五年(1526年)二甲22名,選庶吉士,歷官刑部郎中.

況琛

字宗魯,明瑞州府高安縣城人(今高安市區人),三甲135名進士,歷官永平府學教授。

況奎琳

明嘉靖年間,江西瑞州人(今高安龍潭鎮老屋村人),明嘉靖時任安徽太平縣知事,復調湖南寶慶府梅城知縣。共生有六子。奎琳公為新邵況氏祖(今湖南省新化,邵陽,冷水江,婁底況氏祖)。

況汝霖

字時及,高安人,清康熙己卯(1699年)舉人,丙戌揀選知縣。

況於梧

高安人,明嘉靖甲子(1564年)舉人,官儀真縣知縣(今江蘇省儀征),淮安府通判,紹武同知。

況維墉

高安人,明嘉靖十年辛卯(1531年)科舉人,官淮寧知縣。

況霖

江西高安人,明嘉慶四年己未科會試舉人。

況道衢

況道衢:字履平,號直齋,清代高安人,乾隆壬子科(1792年)舉人。

素懷

素懷(1712-1774),字廣安,高安(今屬江西省)石橋況氏子,佛家曹洞宗第三十九世傳人。

少習儒,二十七歲至本縣環秀山投志隱和尚座下薙髮脫俗。入佛門後嚴守寺規戒律,二年後禮淨任和尚受具,復參志隱和尚得印可。

數十年中,嚴奉戒律,鼎新殿堂,聲名遠播,法筵常盛。法嗣有百林、百城、百道等。

高安的石橋村今已不存。