基本簡介

體外循環是心臟外科的一項重要手段,自1953年美國外科醫生Gibbon發明了人工心肺機,才使外科醫生能夠矯正心內的畸形。體外循環由血泵和人工肺構成,血泵的功能是在心臟停止跳動的時候,替代心臟泵的功能,能夠維持血液的循環,將血從靜脈引流回來再將血泵入動脈。人工肺是替代肺的功能,在心臟停跳時,血液不流經肺臟,起到氣體交換的功能,排出二氧化碳,吸入氧氣。現代的人工心肺機已具有非常高的技術標準和部分人工智慧化的功能,具有精確的流量控制功能和數位化的運轉監測功能,血液破壞的程度已減少到儘可能低的程度。

發展歷程

1937年J.H.Gibbon把貓的肺動脈阻斷,用垂屏式氧合器人工心肺機維持血液氧合作用成功。

1950年L.C.Clark用鼓泡式氧合器進行靜脈-靜脈灌注的動物試驗,並採用矽化劑去除血液氧合時的泡沫。在大量的動物試驗基礎上,出現了臨床套用人工心肺機。

1951年C.Dennis用鼓泡式氧合器人工心肺機為一房間隔缺損病人進行體外循環心內直視手術,這是體外循環首次套用於臨床,但很不幸病人死亡

1953年J.H.Gibbon用自製垂屏式氧合器人工心肺機,為一房間隔缺損病人進行體外循環心內直視手術成功,這一成功宣告了體外循環時代的到來

1960年以來,國內各地也相繼生產出人工心肺機,並套用於臨床。

體外循環構成

體外循環裝置(人工心肺機)由人工心(血泵)、人工肺(氧合器)、變溫器、管道、濾器、操縱台及電子儀器等部分組成。

1.人工肺

是血液經過機器停留時間較長,對血液產生影響較大的部分。人工肺通過血液與氣體直接接觸(鼓泡式、轉碟式、滾筒式及垂屏式),或通過半滲透性膜進行氣體交換,使轉流後的血氧飽和度達到90%以上。人工肺有鼓泡型、血膜型及膜式肺三種類型。

(1)鼓泡型氧合器血液進入經篩板、細管吹氧及二氧化碳的容器內,形成含氧血泡,進行氧合,然後血液經過不鏽鋼絲、塑膠絲或聚氨酯海綿,由內含的矽油去泡劑清除氧合後血液中的氣泡,再經過絛綸布濾網過濾後進入貯血槽,經動脈泵驅血入機體主動脈。優點是構造簡單,成本低,氧合性能好,消毒可靠,操作方便。缺點是氧與血非生理性接觸,一般轉流時間不能過久。

(2)血膜型氧合器由血槽與轉動的不鏽鋼碟片或轉動的塑膠圓筒,或由血槽與多個垂直直立的不鏽鋼絲螢幕組成。數十至百餘碟片以軸貫串,碟間相隔一定距離,軸架於血槽,碟片一半浸沒血中,軸轉動,血液形成膜狀附於碟兩面。血槽為半圓筒狀,上復以透明塑膠蓋,也為半圓筒狀,內通氧氣及二氧化碳,使血膜進行氣體交換。轉碟式、轉筒式及垂屏式均屬血膜型氧合器,氧合能力與血膜總面積、轉動速度、血膜厚薄等因素有關。優點是不需形成泡沫,血液破壞較少。缺點是每項工作後需人工清洗,清除碟筒表面附著的蛋白物質,並需定期對碟片與滾筒進行矽化,以增加表面的光潔程度。

(3)膜式肺型為避免血氣直接接觸,以半透膜將運行的血液與氧分開,通過膜進行氣體交換,近似生理狀態。半滲透性膜由矽橡膠、聚四氟乙烯或聚丙酮製成,構造可以是捲筒膜式、摺疊膜式、細微管式或中空纖維管式。膜式肺型優點為對血液有形成分、纖維蛋白原等破壞少,目前多套用於呼吸窘迫綜合徵,嬰幼兒可轉流一周,缺點是排出二氧化碳稍差。

2.人工心

目前最多使用滾壓式泵,系中心柱連線順時鐘轉動的橫軸,軸外為半圓形凹槽,凹槽內置入彈性管(泵管)。泵管最多使用的是矽膠管。橫軸長短可以調節,使之能恰好壓緊泵管。當橫軸順時鐘轉動時,擠壓泵管,使管內血液單向向前流動。增減橫軸轉速,可以提高或降低流量。滾壓泵優點為構造簡單,效能可靠,無管內瓣膜,血液破壞較少,轉流量範圍大。一般人工心肺裝有4個同樣的滾壓泵,分別用於排血入主動脈,回收左心血,回收手術野及心包腔內的血液,有時也可用於冠狀動脈灌注。近年來,滾壓式泵多為搏動型,更接近生理性。

3.變溫器

使在體外轉流的血液降溫,將低溫與人工心肺機合併使用。構造多為套筒式。兩個直徑不同的不鏽鋼圓筒,內筒連線水泵箱,通過水流;外筒通過血液,受內筒內水流溫度的影響,可以降低或提高血液的溫度。變溫器內血液的容量為60~200ml。有效的變溫器可以使成人體溫以每分鐘0.7℃~1.5℃的速度由37℃降至30℃;升溫較降溫慢,一般為每分鐘0.2℃~0.5℃。升溫時水溫不能超過40℃,過高會使血漿蛋白變性。水溫與血溫的差別不能>14℃,溫差過大會促使溶解的氣體釋放,形成微小氣泡。

4.濾器

過去人工心肺機使用不鏽鋼絲網濾器,孔大,只能濾出大的血栓,而微小血栓可以造成肺部併發症,如灌注肺等。近來已普遍採用微孔濾器,系由尼龍、絛綸、聚氨酯海綿片等製成。血流中的微小血栓主要來自血小板凝聚塊、纖維素凝集塊、游離的矽油、管壁脫屑、微小氣泡等。從手術野回收的血液中,此類微小血栓最多,要注意過濾。

5.管道部分

機體與血槽、血槽與氧合器、氧合器與動脈血泵之間,均需以管道相連線。除插管部分外,一般靜脈重力虹吸引流使用內徑12.7mm(1/2時)的管,向主動脈供血使用內徑9.5mm(3/8時)的管,心內吸引回收血液使用內徑6.4mm(1/4時)的聚氯乙烯管。要求管道內壁光滑、矽化,口徑變換處要求逐漸變細,無楞角,無粗糙邊緣,以減少阻力、壓力差和渦流。小兒則相應使用細管道。

6.電源

有安全保險絲裝置。在突然電源中斷時,有的機器裝有手操縱的把手,可以暫時維持轉流,以待電源修復。

7.電子監控部分

可以螢光數字連續顯示機器工作情況,如血流壓力、流量、氧濃度等,使灌注師易於了解掌握轉流工作情況。

體外循環實施

1.轉流前準備工作及管路的連線

灌注師應提前參加術前討論,充分了解患者循環系統病理解剖和心功能狀態,了解外科醫生的手術方案和對體外循環關注的特殊要求。術前檢查體外循環設備,如電源、人工心肺機、變溫水箱等,確保其處於良好的工作狀態所有與手術野及患者血液接觸的物品應經過徹底滅菌處理,並在嚴格無菌條件下將管路、氧合器等進行安裝連線。

2.人工心肺機的預充和血液稀釋

(1)體外循環裝置預充的目的①排出管道內氣體,避免空氣栓塞;②進行適當的血液稀釋;③調節體內酸鹼與水電解質的失衡。

預充液包括:基礎液、電解質、鹼性液、膠體液、甘露醇和血液細胞保護劑。

(2)血液稀釋體外循環採用血液稀釋是為了降低血液黏稠度和血管阻力,改善微循環,減少血細胞破壞,減輕血液有形成分在毛細血管內的淤積

3.體外循環患者生理指標檢測

主要包括動脈壓、中心靜脈壓、心電圖、鼻咽溫和直腸溫度、血氣分析、血電解質、全血活化凝固時間和血細胞比容等。

4.抗凝

體外循環中套用大劑量肝素抗凝,稱為肝素化,為了避免肝素劑量過大或者抗凝不足,轉流中應密切檢測全血活化凝固時間,使之保持在480~600秒。

5.心肌保護

對於所有需要暫時阻斷冠狀動脈循環的心臟直視手術,如何做好心肌保護,減輕心肌缺血、缺氧和再灌注損傷,是關係到手術成敗及患者預後的關鍵問題,也是心臟外科需要進一步研究和解決的問題。

目前套用最廣泛的心肌保護方法有:全身中低溫、心臟局部深低溫、升主動脈鉗夾、心臟停搏液灌注冠狀動脈等。

心臟停搏液促使心臟停搏,迅速停止心臟一切電機械活動,有利於保存心臟能量儲備,輔以心臟局部深低溫,可進一步減少心肌能量及氧的消耗,減少二氧化碳、氫離子和氧自由基等有害物質的蓄積。

體外循環插管技術

體外循環心內直視手術時,一般採用胸骨正中劈開切口,大多數經升主動脈插入供血管,經右房插入腔靜脈引流管。只在特殊情況下,才有必要選用其他部位插管。

1.動脈供血管

(1)升主動脈插管升主動脈是最常用的插管部位,優點是操作容易,插管安全,併發症較少等。

(2)股動脈插管左心轉流、升主動脈瘤、升主動脈夾層動脈瘤及其他一些緊急情況下,不能安全而迅速地使用主動脈插管時,可採用股動脈插管法。

2.靜脈引流插管

(1)經右房單根插管適用於升主動脈、主動脈瓣、二尖瓣和冠狀動脈手術。通過單根插管引流下腔靜脈和右房血液。

(2)上、下腔靜脈插管游離上、下腔靜脈,套阻斷帶,右心耳荷包縫線內切開,插入上腔靜脈引流管。通常在靠近下腔靜脈入口處的右房外側壁縫置荷包縫線,插下腔靜脈引流管。如果手術中不必切開右房,則兩個荷包縫線可置於右房壁的任何部位。經心耳荷包縫線內插管時,剪開心耳及心耳內肌小梁,以兩把血管鉗提起心耳內外側緣插入引流管。心房壁荷包縫線內插管時,以尖刀在荷包縫線內刺一小口,助手用血管鉗擴大切口,術者隨即將引流管插入並送至腔靜脈內。收緊荷包縫線,並用粗絲線將橡皮管與引流管結紮在一起,以防滑脫。

上、下腔靜脈插管的荷包縫線也可直接縫在腔靜脈前壁。對於嬰幼兒或右房內有較複雜操作的手術,宜選用直角靜脈插管,以免影響手術操作和顯露。

(3)肺動脈插管在特殊情況下,例如經左側開胸切口暴露二尖瓣時,可經肺動脈插靜脈引流管。在右室流出道縫置荷包縫線或帶墊片褥式縫線,插入引流管,通過肺動脈瓣口送至肺總動脈。

(4)股靜脈插管股靜脈是最常用的周圍靜脈插管部位。暴露股動脈內側的股靜脈,游離並套阻斷帶。股靜脈上作縱切口,向心臟方向輕柔送入插管,並儘量向上,可送至下腔靜脈下段。成人股靜脈可插入24F以上導管,但一般願意選用較細導管(如20F)。

3.左心引流管

體外循環期間,從支氣管動脈、肌竇狀隙血管系統、冠狀靜脈系統、心房和腔靜脈插管周圍均有血液回流至左房。因此,要行左心引流、減壓,防止左室膨脹。

右上肺靜脈插管通常在右上肺靜脈與左房連線處置荷包縫線,插入18F或24F帶側孔的導管,並經二尖瓣瓣口送至左室內。

併發症

人工心肺機經過數十年的臨床套用和改進,目前已能為外科醫師提供比較好的安全時間和安全程度,能夠用之進行很多種心臟手術。但灌注對機體的影響仍為不可完全避免,主要有以下幾點:

1.代謝性酸中毒及呼吸性鹼中毒

灌注時有一定程度的組織缺血、缺氧,乳酸增加,因而出現代謝性酸中毒。機器內吹入高濃度氧,二氧化碳易於排出,造成過度換氣,因而出現呼吸性鹼中毒。

2.血液有形成分破壞

灌注後血小板數量和功能均下降,纖維蛋白原下降,可以有血紅蛋白尿、溶血性黃疸及進行性貧血。凝血功能障礙需1~7天才能恢復。

3.電解質失衡

灌注使血鉀降低,毛細血管內皮通透性增加,組織水腫。

4.腎功能下降

灌注時低血壓、腎血流減少、代謝性酸中毒和血管反應等,均可導致腎功能下降,尿量、尿鈉減少,而尿鉀增加。

5.循環系統功能下降

灌注後周圍血管阻力增加,心肌創傷後排血量下降,導致低血壓、組織灌注下降。

6.呼吸功能損害

灌注後肺間質水腫,肺順應性下降,氣道阻力增加,肺實質可有出血和肺泡蹋癟,可以導致灌注肺。

7.腦損害

顱內水腫、出血等。

8.其他損害

經灌注後,對內分泌、補體等也有一定影響[1-3]。

參考資料

1.徐光亞、吳樹明主編.圖解心臟外科手術學:科學出版社,2010:第69-80頁.第18-30頁.

2.劉中民、吳清玉主譯.2007.成人心臟外科學.北京:人民衛生出版社

3.中國醫學百科全書編輯委員會編;羅致誠主編.中國醫學百科全書·二十六生物醫學工程學:上海科學技術出版社,1989:126-128.

拓展-心臟直視手術所致神經疾病

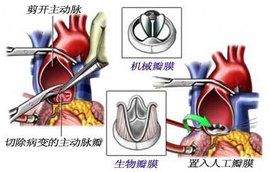

疾病簡介

套用體外循環人工心肺機行心內直視手術,如二尖瓣或主動脈瓣置換術、先天性心臟缺損修補術、心室壁瘤切除術、冠狀動脈旁路移植及心臟移植等,均有引起中樞神經系統,尤其是腦部損害的可能。近年來由於手術技術和人工心肺機不斷的改進,已使腦部的併發症顯著降低,但仍未能完全避免。

疾病症狀

1.神經系統的損害可累及各個水平,但以大腦損害最為多見(79%),依次為小腦、腦幹及脊髓。周圍神經損害,如臂叢或尺神經損害等應考慮在手術時,該神經因被拉扯或壓迫所致。中樞神經系統的損害可呈彌散性或局灶性。症狀嚴重者在手術過程中即發生昏迷,並且出現的神經症候,一直持續到死亡;輕者症狀持續幾天而消失,但也可留有長期後遺症。常見的症狀有昏迷,精神錯亂、譫妄、智力障礙、失語、不同程度的偏癱、四肢癱、中樞性面癱、感覺障礙、視力障礙、象限性偏盲、病理反射陽性。少見者為瞳孔不等大、眼球震顫、復視、三叉神經障礙及出現吸吮反射等。有時症狀出現在手術幾天之後,如在冠狀動脈搭橋術後2~3天。

Sotaniemi報導,100例心瓣膜置換術後引起腦損害的37例,其中偏癱24例,屬大腦半球損害所致者22例,脊髓損害所致者2例,屬右半球損害者16例,左半球損害者6例。這種右半球易受損的現象早在Javid等(1969)的報導中即曾提到。Sotaniemi認為和在體外循環過程中,兩側半球對受損後出現症候的閾值不同有關。曾有作者注意到套用心肺機行心內直視手術,可導致顱內大出血,且多在術後幾小時至幾天之內即出現典型顱內血腫(硬膜外、硬膜下及腦內)的占位性臨床表現,如逐漸昏迷、抽搐、一側瞳孔大及對側偏癱等腦疝的徵候。

2.心臟移植髮生的神經系統損害,臨床表現輕重不同 大致分為3類:

(1)腦血管性:可因腦部血栓形成,栓塞、缺血缺氧、腦內出血、排異反應,心力衰竭、腎功衰竭、敗血症等出現頭痛、精神行為異常、短暫性失語、抽搐發作及不同程度的偏癱甚至昏迷。

(2)中樞神經系統感染:多因套用免疫抑制劑導致機會性腦部感染如麴黴菌、念珠菌、隱球菌、弓形蟲、巨細胞病毒、皰疹性病毒以及細菌性感染引起的腦膜腦炎。

(3)免疫抑制劑引起的損害:長期套用皮質類固醇激素引起的情緒欣快、激動、類固醇性肌病等。自從採用環孢素(cyclosporine)以來,一般套用激素的劑量已降低,使上述症狀也減少,但環孢素除對腎及肝臟有毒性作用外,還具有一定的神經毒作用,可以引起感覺異常、視幻覺、肢體震顫、抽搐發作、白質腦病、小腦性共濟失調、脊髓病、括約肌障礙及軸突性及脫髓鞘性周圍神經病。此外,有少數患者因持久的排異反應而長期套用免疫抑制劑導致腫瘤特別是淋巴瘤的發生。

這三類損害可程度不同的表現在同一患者,故應仔細觀察,以便弄清症狀發生的確切原因。

根據神經系統的症狀系發生在心臟直視手術的過程中或手術之後,故診斷為手術引起的併發症並不困難,但分析引起神經系統受損的原因常非易事,這是由於導致損害的因素多系綜合性的。

發病原因

心臟直視手術引起神經系統損害的原因,難用單一因素解釋,比較主要者依次有以下幾種:

1.不適當的腦灌注 包括低灌注壓和灌注時間較長。

(1)低灌注壓損傷:Tufo等認為體外循環時的平均動脈壓,其降低的水平和時間的長短與腦損害相關。在他觀察的患者中,平均動脈壓在60mmHg或以上時,腦損害的發生率為27%,在50~59mmHg時為45%,40~49mmHg時為55%,在40mmHg或以下時,則增高至78%。兩相比較,低於40mmHg和在60mmHg以上,前者腦損害的發生率是後者的3倍。

有學者(Gonzalez-Scarano等,1981)在回顧大系列冠狀動脈搭橋術後引起神經損害時。也認為平均動脈壓宜維持在50mmHg以上為好。Branthwaite(1973)指出當體外循環開始時,動脈壓突然下降,此時腦灌注由有搏動性的變成無搏動性的,使腦部自動調節發生障礙,並且難以代償,以致影響腦功能。

從年齡因素來看,Tufo等發現年齡低於40歲,即使平均動脈搏壓持續降低,腦損害的機會仍可保持較低;如果在40~50歲,平均動脈壓又在40mmHg以下,則腦損害的發生率即可升高。他提出對於老年患者,動脈壓宜保持在60mmHg。

(2)灌注時間長:與此相反,Sotaniemi(1980)認為灌注的平均動脈壓,對腦損害的重要性小,而灌注時間長為腦損害的危險因素,並且認為與年齡因素也無關。根據Sotaniemi的統計,灌注時間在2h以下者,有19.5%患者發生腦損害,而在2h以上者,則升至51.9%,且在統計學上有顯著差異。

Branthwaite(1972)的統計,發現灌注時間超過180min者,35.3%患者發生腦損害,在121~180min者,為29.2%,在90~120min者為15.1%,在61~90min者為21.0%,在31~60min者為8.1%,30min以下者為7.4%,所以認為灌注時間長,腦損害的可能性就隨之增加。

另有文獻報導,灌注時間超過2h,年齡又大,出現腦損害的機會也要增加。有統計資料顯示,在50歲以下者,體外循環時間超過2h,則比小於2h者,其腦損害要多2~3倍。如果年齡在50以上,平均動脈壓又在50mmHg以下則灌注時間越長,發生腦損害者也越多。

2.微栓塞形成 有報導認為腦損害是由於腦部微栓塞所致。

脂肪栓塞則主要來自手術過程行胸骨切開術或因縱隔中的脂肪球進入心包腔而被吸入灌注系統所致。

3.術前有神經系統疾病 Sotaniemi發現術前患過腦血管意外或暈厥發作者尤易術後發生腦損害,而術前有短暫性腦缺血發作者並不易引起腦損害。在他報導的一組病例中,術前有腦血管意外及暈厥發作者各9例,術後各有6例發生腦損害;而術前有短暫性腦缺血發作的5例,術後只有2例發生腦損害。此外,術前有癲癇者3例,術後2例出現腦損害。術前神經障礙包括腦栓塞、動脈粥樣硬化、癲癇、先天性基底核病變、急性缺血性脊髓損害以及既往在搭橋手術後發生過偏癱者。但Tufo等的看法與此相反,認為腦損害的發生與術前有否神經疾病無關。

4.年齡 Javid等(1969)即指出隨年齡增加,腦損害者也增多。Branthwaite的統計,在61~70歲者,38.5%發生腦損害,51~60歲者為32.6%,41~50歲者為19.2%,40歲以下者發生率更低。與此相反,根據Sotaniemi的統計,則腦損害的發生與年齡無關。

5.術中大量失血 術中大量失血與腦損害有關,而失血的多少和手術時間長短又有關聯。在Sotaniemi的患者中,有10例術中失血超過2500ml,內中9例術後發生腦損害。

6.術中難以預料的意外及其他 如術中氧合器發生故障導致動脈氧壓值下降等可致腦損害。冠狀動脈搭橋術後心律失常或嚴重的稀釋性貧血均可促進神經障礙的發生。至於主動脈瓣及二尖瓣膜鈣化的程度等是否有關,均不肯定。

發病機制

心內直視手術導致顱內大出血的患者,Humphreys等(1975)認為,與心肺機預充液中有高滲溶液,致使腦部皺縮,並引起交通靜脈(橋靜脈)受牽扯而破裂有關。此外出血還應考慮和手術時頭部位置、套用抗凝劑肝素、上腔靜脈或右心房壓力升高、低溫或動脈血氣分析變化有關。

關於心臟移植引起神經系統損害,Sila(1989)曾做過分析,在發生腦血管意外的屍檢組中,50%患者發現缺血缺氧性神經元損害、層性壞死及陳舊或新近的梗死。並認為缺血缺氧性改變和心肺機的平均動脈壓低於50mmHg以及術後低灌注及循環衰竭有關。發生新近梗死者,占屍檢患者的13%,則和急性心臟排異引起的心臟栓塞、術中主動脈弓血栓形成、脂肪栓塞以及腦血管粥樣動脈硬化有關。腦內出血者罕見,如果發生,其機制或許是在腦部自動調節功能有障礙時,血壓及腦血流突然增加導致較高的腦灌注有關。對於術後出現腦病和精神行為障礙者,可能和大腦缺氧缺血有關,此外,和多種代謝失常如肝、腎功能障礙也有關。發生抽搐的患者除和術後腦部較高的灌注壓有關外,嚴重代謝障礙特別是和低鎂血症有關。另因手術需要免疫抑制劑控制排異反應,故可導致CNS發生機會性感染引起多種真菌、病毒、弓形蟲病及細菌性等病原體感染,但感染的高發期並不在術後的第1個月內,而是在術後的半年以內。

主要病理變化:大系列的報導有Aguilar等(1971)214例屍檢資料的分析,內中31例(15%)為正常腦,其他腦部皆有病變。主要為:①腦部小血管栓塞;②急性腦內點狀、血管周圍或局灶性蛛網膜下隙出血;③急性廣泛性缺血性神經元損害(稱三聯症)。腦部小血管栓子可由脂肪、纖維素血小板或晶狀(lens)物質等所組成。出血為廣泛散在及新鮮的,多位於大腦及蛛網膜下隙,出血發生的原因是由於缺血、缺氧及中毒代謝障礙所致。急性神經元變性常見於海馬的Sommer氏段、枕葉距狀皮質、蒼白球的內部(pallidum),偶見於大腦皮質的狹長帶及中央灰質。在病變區域神經元死亡遍布,反映著缺血缺氧的後果。此外,如發現腦軟化,則主要見於大血管手術所致。

Witoszka等(1973)在20例屍檢材料中,見16例有病理改變。最常見者為缺氧性神經元損害(13例),它常位於海馬、大腦及小腦皮質。其次為腦梗死(8例,臨床多為局灶性運動障礙),嚴重的彌散性皮質壞死(6例)、鈣質顆粒所致的栓塞(3例)及小腦扁桃體疝(2例)。分析死亡原因,有9例是由於腦損害,其餘為腦外因素如心肌梗死,持久性出血、休克或動脈栓塞等。

Tufo等(1980)屍檢10例,內中9例腦部有損害,主要發現為小的,多發性彌散性全腦白質及灰質缺氧性改變,尤易見於海馬。急性期可見局部區域組織空泡變(tissue vacuolation)和神經元死亡(7例)。此外,灰質中有栓塞灶。

與上述不同,Humphreys等(1975)報導16例術後引起顱內大出血的病例,其中12例見於屍檢,另4例經手術證實。有11例為不同部位的硬膜下血腫,出血量在15~60ml;1例為硬膜外血腫,出血量為175ml;另4例為腦內血腫,出血量為15~60ml(內中1例在蛛網膜下隙有不足15ml血液)。

Montero等(1986)分析死於心臟移植患者23例的神經病理(腦和脊髓),僅4例(17%)未見異常。大多數為血管性損害(60%),其次為感染(20%)。腦部血管性損害包括血栓形成、栓塞、陳舊性或新近的梗死以及新近的出血,有的是繼發於循環衰竭(後者包括術後低血壓,心排出量減少或周圍血管阻力增加)。CNS感染主要源於免疫抑制劑的套用,發現的病原體為巨細胞病毒、麴黴菌、念珠菌、弓形蟲蟲等。感染的原發病灶絕大多數在肺部,其次為心臟。在既往的報導中,曾發現腫瘤,且以淋巴瘤最多(Penn,1982)。

鑑別

1.出現局灶性體徵如偏癱、失語、截癱及四肢癱者一般多為血管性的,且以缺血性損害者最多。若系瀰漫性腦損害的症狀如昏迷、精神障礙、認知和心理障礙以及抽搐為主者,常系腦部缺血缺氧所致。

2.若繫心髒移植手術,且經過較長期或大劑量套用過免疫抑制劑者,出現高熱及各種腦部症狀者,除應考慮和持久的排異反應有關外,應注意是否已發生機會性腦部感染,如真菌性、病毒性或細菌性腦膜腦炎等。

上述病因可據情採用腦部和脊髓CT及MRI等影像學方法以及腰椎穿刺檢查CSF以助確診。對於感染病原學的檢查可從CSF及血清經PCR技術查找病原或經間接螢光免疫等方法檢測抗體以助明確病因。

3.對於周圍神經損害多見於手術過程中較長時間的機械性壓迫所致。

併發症

臨床表現多樣,心臟疾病症狀與神經系統症狀同時存在,並可影響到患者消化和內分泌功能。

預防

對於心內直視手術後的神經系統損害、主要應注意術前、術中針對可能的損傷進行預防,儘量減少並發神經系統功能障礙。