症狀

體內濕氣

體內濕氣中醫認為:脾臟能運化水濕。脾喜燥而惡濕,若脾陽振奮,脾臟健運,運滑水濕功能正常,濕邪則不易致病。反之,濕氣太重致人生病後,病人往往出現頭昏頭重、四肢酸懶、身重而痛、關節屈伸不利、胸中鬱悶、脘腹脹滿、噁心欲吐、食欲不振、大便溏瀉、舌苔厚膩等症狀。

表現

體內濕氣

體內濕氣在致病的風、寒、暑、濕、燥、火這“六淫邪氣”中,中醫最怕濕邪。寒、熱都好辦,寒則溫之,熱則寒之;有風咱就驅風,有燥咱就潤燥,有暑咱就清暑。用燥濕的方法,十有八九會傷了津液,濕邪還是除不去,所以中醫里除了燥濕,還有利濕、化濕、滲濕等對付濕邪的方法濕是最容易滲透的。總是要與別的邪氣狼狽為奸。濕氣遇寒則成為寒濕,濕氣遇熱則成為濕熱,濕氣遇風則成為風濕,濕氣在皮下,就形成肥胖。為什麼現代人的病那么複雜,那么難治?因為他們體內有濕,體外的邪氣總是和體內的濕氣裡應外合,糾纏不清。怎么能判斷自己體內是不是有濕呢。

最便捷的方式是看大便:如果大便不成形,長期便溏,必然體內有濕。如果大便成形,但大便完了之後總會有一些粘在馬桶上,很難衝下去,這也是體內有濕的一種表現,因為濕氣有黏膩的特點。

如果有便秘,並且解出來的大便不成形,那說明體內的濕氣已經很重很重了。如果你實在不願意觀察大便,吐出舌頭觀察一下黃中帶膩,那是體內有濕的表現。黃得越厲害,或者膩得越厲害,說明濕邪越厲害。

有的人,每天早上七點該起床的時候還覺得很困,覺得頭上有種東西再裹著,讓人打不起精神,或是覺得身上有種東西在包著,讓人懶得動彈,也能判斷他體內濕氣很重。中醫里講“濕重如裹”,這種被包裹著的感覺就是身體對濕氣的感受,好像穿著一件洗過沒幹的襯衫似的那么彆扭。

食療方法

中醫會運用芳香、發汗及苦溫藥材,做為祛濕法寶。運用植物香氣來對抗感染病,是老祖宗的智慧型。譬如南方人隨身佩帶艾草蒲殺菌,防止感染疾病。或在氣候回暖、細菌病毒號發的五月端午,家家戶戶門口掛把佩藍、石菖及艾葉,取下後用來沐浴,便是取其具消毒空氣飲水之意。

清熱祛濕粥

【製作】將川萆薢、赤茯苓、木棉花、燈芯花洗淨水煎至2碗,去渣取汁,加入赤小豆、白扁豆、薏苡仁、芡實同煮成粥。

【用法】溫熱服食。

【療效】清熱祛濕。適用於因暑熱而引起的小便不利,胃滯不適,腹脹脘悶等症。

【注意事項】大便乾結者不宜用。

消暑健脾祛濕湯

蜜棗、赤小豆、生薑苡仁、扁豆、葛根、玉竹、陳皮。

【功能】

清熱解暑、鞏固排泄及消化系統功能。

【服用方法】

(2-4人份量)將瘦肉6兩飛水後與各湯料及六湯碗清水一同放入煲內。煲約兩小時,加適量鹽調味。

綠豆百合米仁粥

製法:

(1)將米仁、綠豆、粳米漂洗,浸泡20分鐘;百合洗淨切小;

(2)在開水鍋中放入綠豆和米仁,燒開數分鐘後改用小火煮至開花;加入粳米和百合,煮成粥後放人冰糖即成。

夏令健脾通便祛濕的典型食療粥方。

運動排汗

體內濕氣

體內濕氣運動出汗是很好的去濕氣;特別是夏天不要開空調、風扇,身體裡面的汗一定要出來,否則你的濕氣太重,到了冬天肯定會得病的。每天堅持適量的運動,對身體是非常有益的。運動可以紓解壓力、活絡身體器官運作,加速濕氣排出體外。現代人動腦多、體力消耗少,加上長期待在密閉空調內,很少流汗,身體調控濕度的能力變差。試試看跑步、健走、游泳、瑜珈、太極等任何「有點喘、會流汗」的運動,有助活化氣血循環,增加水分代謝。

生活常識

1、用艾草:藥店有賣的,點燃後在關元穴烤即可

2、少鹽,幫助腎排水

3、適當午睡

4、戒菸戒酒

5、早上吃上三片姜

6、多吃含有燕麥、瓊脂、低聚木糖的營養品。

7、飲食清淡適量

腸胃系統攸關營養及水分代謝,最好的方式就是適量、均衡飲食。

酒、牛奶、肥甘厚味等油膩食物不易消化,容易造成腸胃悶脹、發炎。甜食油炸品會讓身體產生過氧化物,加重發炎反應。

中醫認為生冷食物、冰品或涼性蔬果,會讓腸胃消化吸收功能停滯,不易無限量食用。如生菜沙拉、西瓜、大白菜、苦瓜等,最好在烹調時加入蔥、姜,降低蔬菜寒涼性質。

8、避環境的濕

日常生活最好減少暴露在潮濕環境中。尤其對濕氣敏感的人,更應留心下列事項:

不要直接睡地板。空氣中水分會下降且地板濕氣重,容易入侵體內造成四肢酸痛。最好睡在與地板有一定距離的床上。 潮濕下雨天減少外出。

不要穿潮濕未乾的衣服, 水分攝取要適量。

中醫祛濕方法

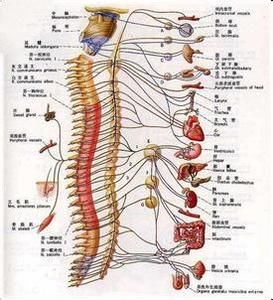

中醫按摩祛濕

體內濕氣

體內濕氣根據中醫經絡腧穴的理論,按摩手足陽明經有清熱健脾作用,足太陰脾經有化濕健脾作用,因此不妨自行按摩這些經絡上的足三里、陰陵泉、曲池等穴位,既健脾又去濕清熱,能改善以上症狀,達到治病治本的目的。

足三里是足陽明胃經上的穴位,它是治療消化系統病的常用穴。具有健脾和胃、扶正培元的功效,通俗地說,它能增強脾胃的消化功能,可促進食慾,經常按摩它有健身強體的作用。

陰陵泉是足太陰脾經上的穴位,在小腿內側,當脛骨內側髁後下方凹陷。有運中焦、化濕滯的功效,適當按摩,可以利小便,讓體內的濕邪從小便而出,從而有利於脾的氣機運行恢復。

曲池是手陽明大腸經上的穴位,有清熱作用。夏天按摩能清暑熱,可預防與治療中暑。

以上穴位操作方法:操作者以手拇指或食指、中指指腹放在穴位上,其餘四指自然放鬆,分別按順時針、逆時針揉動各2~3分鐘,手法宜輕柔、穩健、有滲透力,可以間隔5分鐘後再進行按摩,按摩時間總共以每穴5~10分鐘為佳。

中藥祛濕

體內濕氣

體內濕氣祛濕中藥方子1

金錢草15 牛膝15 薏苡仁30 山藥15 白朮15 茯苓15 防風10劑 一天一劑 一劑煮2次 早晚空腹用!忌生冷油膩!

祛濕中藥方子2

山藥15 薏苡仁30 茯苓15 防風10 煮粥!

祛濕中藥方子3

祛濕最基礎的方劑是平胃散(蒼朮、厚朴、陳皮、甘草、生薑、大棗)平時脘腹脹滿、噯氣吞酸、肢體沉重的可以用。另外,參苓白朮散也可以健脾祛濕,平時大便溏泄,脘腹脹滿,不思飲食可以使用!

祛濕中藥方子4

體內寒濕氣中重,誘發濕疹,睡眠也不好,建議服用參苓白朮口服液,藿香正氣丸治療。