簡介

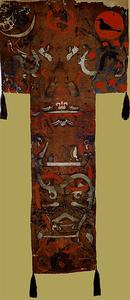

這幅帛畫的畫面,大體可以分成兩個部分:上部,即拼幅加寬的部分,長67厘米,繪日、月、升龍及蛇身神人等圖像;下部,即未拼幅加寬部分,長1.38米,繪交龍及墓主人等圖像。

形制

帛畫覆蓋在一號墓即辛追墓的內棺上,呈T字形,長205厘米,上部寬92厘米,下部寬47.7厘米,製作精美、色彩鮮艷,畫面上中下三部分分別表現了天上、人間與地下的場景,體現了西漢初年的神仙方術思想,學者認為帛畫的作用是接引死者走向天國。帛畫的內容

上部象徵著天上的境界。右上角繪一輪紅日,日中有一隻黑色的鳥,應為“金烏”。其下有一扶桑樹,枝葉間掛有八個小太陽。左上角繪一彎新月,月上有一隻口銜流雲的蟾蜍,還有一隻玉兔。月下有一女子雙手托月,似在飛舞,應為嫦娥奔月。在兩邊的日月之下,各有一條巨龍,二龍龍首相對,張口吐舌。日月之間,繪有一個人首蛇身的神,披髮危坐,紅色的長尾自環於周圍,而交於身下,兩旁有五隻鳥正曲頸向上。在畫面上部

帛畫上部的畫面,內容既有日月、神人,又有天門和鬥神,應適當是封建統治階級夢想死後“升遐”所到的“天國”圖景。

T形帛畫人間部分

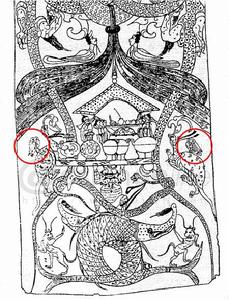

畫面的下窄部分,上為人間下為地下。人間以玉璧為界劃分成上下兩層,上層是墓主人的升天,下層是對墓主人的祭祀。本圖是墓主人升天圖像。墓主人拄杖,面向西方,前有小吏迎接,後有侍從護送,很有氣魄。帛畫下部的圖像,最顯著的是兩條青色和赤色的龍分列左右,而互動穿過畫面中部的谷紋巨璧,龍首張口吐舌相背於上,龍尾則各自垂直畫面下放的兩角。古璧蛟龍將這一部分畫面自然地又分成了兩個段落。

谷璧之上,兩個龍首之間,繪拄杖而立的老嫗,左側有兩個男人舉案跪迎,右側有三個侍女拱手相隨。老嫗的髮髻之上插有長簪,簪首的白珠垂於額前。老嫗和侍女所穿曳地的長袍均為曲裾,老嫗的長袍帶彩色花紋,

畫面中的老嫗,應是死者生前的形象。老嫗發上所飾帶白珠的長簪,是漢代貴族婦女特有的一種首飾。老嫗和侍女所穿曲裾長袍,形制與墓內所出實物一致,為當時貴族婦女服裝的特點。

T形帛畫地下部分

谷璧一下,懸掛著帶有彩色圖案的帷帳,以及綴有紗帶的巨大玉璜,帷帳上對棲著兩個人首鳥身的怪物。帷帳下面,是宴饗或準備祭祀的場面。在一個巨人雙手托舉的平板上面,有七個男人拱手對坐,左側四人,右側三人,前側陳設著三個鼎、兩個壺,後側陳設食案,案上擺滿成疊的耳杯等食器,並有一個旁加橫桿、

這幅帛畫的主題思想是“引魂升天”,具有濃厚的迷信色彩,突出地反映了封建統治階級對未來生活虛幻的妄想。這幅帛畫在墓內的位置,與用於表示死者身份的銘旌相同,圖像的內容又與王所用旗幟的太常接近,應與銘旌有密切的關係,在當時可能起著和銘旌相似的作用。

馬王堆一號漢墓T形帛畫相關評論

漢代盛行厚葬之風,人們都以為人死後的靈魂是不滅的,可以升入天界,封建統治階級更是希望死後能和生前一樣享受權勢和富貴,因此竟相攀比,營造墓穴,雕繪墓壁,把陰間布置得如人間一般。他們在覆蓋棺槨的帛畫上,描繪出靈魂升天的情景和靈魂所生活的天界仙境,以寄託渴望成仙的遐想。雖然這類引魂升天的內容在戰國帛畫中就已出現,但想像力最豐富、表現色彩最浪漫的當屬在長沙馬王堆西漢墓中出土的一幅T形帛畫。1972年,在長沙市的東部地區發掘了三個西漢時期的墓葬,墓主人分別是:漢初長沙國丞相軑侯利蒼和他的夫人及其中的一個兒子。一號墓和三號墓分別出土了一幅T形帛畫,尤以一號墓的T形帛畫最為引人注目,這幅帛畫的外形猶如一個大寫的英文字母“T”字,遣策中稱它為“非衣”,因為它的外形“似衣而非衣”而得名。當時使用非衣,可能有兩種意思:一是招魂。早在戰國時代的楚國,就流行著為死者招魂的習俗。《招魂》中記載:“秦篝齊縷,鄭綿絡些”,指的就是用縷綿作成幡物,以招死者之魂。具有濃重的迷信色彩,出葬時,由專人舉著走在隊伍的最前面,用以引魂升天。另一種意思是祝願死者的靈魂,穿了非衣,就將會像鳥一樣飛升上天。西漢初年,統治階級崇信黃老之術,求神仙,求長生不老。他們相信人死後可以成仙,象鳥一樣飛升上天。

整幅帛畫是繪製在一張褐色的絲絹上,它的內容分為三個部分。最上端描繪的是天國的景象:正上方坐著一位人首蛇身的神,他就是傳說中的燭龍神。傳說他的威力巨大,他的眼睛睜開就是白天,眼睛閉上便是黑夜,他還可以決定天氣的陰晴,風雨的起伏,簡直就是天國至高無上的主宰。在燭龍神的左邊有九個太陽棲息在一棵高大的扶桑樹上。在其中的一個又大又圓的太陽裡邊有一隻黑色的鳥,有學者認為它是我們的祖先在觀察太陽時所發現的日斑,也就是太陽黑子。其實,我們的先民對於太陽黑子的觀測,早在新石器時代末期就已經開始了,並且對太陽黑子的最早記錄在公元前28年就已見於史料了,這也是世界上公認有關太陽黑子的最早記錄。自那時起,至公元1638年止,我國對太陽黑子的記載共有112次。在當時的記載中,太陽黑子被稱為“黑氣”、“黑子”或“烏”,其大小被描寫為“大如錢”、“大如卵”、如桃、如李等等,描繪得非常形象。燭龍神的右邊是對月宮的描繪,有一輪彎彎的月亮,在月亮的上面有一隻體形碩大的蟾蜍,蟾蜍口中含著一棵能治百病的百年靈芝。月亮之下,有一美麗的女子正托舉著月亮緩緩升起。在燭龍神的下方有兩個獸首人身的怪物分別騎在神馬飛黃上,手中牽繩向左右飛奔,繩子的另一頭扯著一個樂器——鐸,振鐸作響是歡迎升天之人的最高儀式。鐸下方是天門,天門分別由神豹和鬥神把守。

中部為人間世界:在華蓋下面,畫一老年貴夫人拄杖而立,她就是一號墓的主人辛追。你看她:體態肥胖豐滿,頭向前傾,背微駝曲,動作莊重緩慢,相當成功地刻劃了一個貴族婦女的形象。對於辛追夫人的形象描繪是採用了寫實的手法。在她的前邊有兩位戴劉氏長冠的男子在跪獻某物,後有三婢女相送。這是畫面的中心,也是作者著力描繪的重點。中部的下端,玉璧垂磬,彩帛帳幔分飄左右,其下則是辛追老夫人的家人,個個面色青藍,神色悲哀,仿佛在哀悼老夫人的逝去,但是先人已去,只能聽著頭頂這個呈八字形的磬奏出的哀樂。

最下部為地下部分:描繪了一個赤身裸體的地神――鯀,他正托舉著大地,腳下踩踏著兩條巨大的鰲魚,傳說中只有鯀才能穩住興風作浪的鰲魚,制止地震山崩的發生。地府中更有面目猙獰的怪狗和雙目圓睜的貓頭鷹,它們雖不吉利,卻能鎮壓地府中的妖魔不去侵擾老太太安靜的亡靈。

這幅帛畫的內容極為豐富、複雜,從人間到天上、地下,從現實到幻想,從整體看,表現手法多樣而協調,正象用多種樂器合奏出的一首奇變而和諧的交響樂。同時,高度的裝飾風格和寫實手法相結合是這幅帛畫的一大特色。帛畫的內容很複雜,卻能夠處理得既分布全幅,十分飽滿,又互有聯繫,絲毫不覺得雜亂;既能夠突出某些主要內容,又有主有賓,花團錦簇,不顯孤立。表現了我國古代繪畫藝術的最高水平。在我國古代繪畫史上是難得一見的傑作,具有難以估量的藝術價值。

整幅帛畫把神話、想像和現實生活完美地統一起來,無處不體現了古人對天國的想像和追求永生的幻想,堪稱中華民族的藝術瑰寶!

另外,在墓中還出土有其它形制的帛畫。這些西漢帛畫的發現,不僅填補了漢畫的空白,使人們耳目為之一新,同時,它所達到的藝術成就又影響和造就著後世藝術家的崛起。

馬王堆漢墓帛畫郵票

《馬王堆漢墓帛畫》(T135),1984年3月25日發行。郵票圖案取自1972年5月湖南長沙東郊五