簡介

餘姚市河姆渡遺址博物館

餘姚市河姆渡遺址博物館餘姚市河姆渡遺址博物館座落在風景秀麗的四明山麓、姚江北岸。由兩大部分組成:建築面積3200平方米的遺址陳列館和占地面積23000平方米的以遺址考古現場重建、“乾欄式”建築復原及室內外先民生產、生活場景再現為主體內容的遺址現場館,是“浙江省愛國主義教育基地”、“浙江省文明博物館”、“全國優秀愛國主義教育基地”、“全國百家愛國主義教育示範基地”。中共中央總書記、國家主席江澤民題寫了館名。

歷史記載

餘姚市河姆渡遺址博物館

餘姚市河姆渡遺址博物館1973年夏天,當地民眾在興修水得時發現了這一總面積約為4萬平方米、文化堆積層厚度達4米、疊壓著四個文化層的遺址。根據碳—14測定遺址第四文化層的年代距近約7000年。1973年和1977年的兩次考古發掘,合計發掘面積3000平方米,出土了骨、石、陶、生產工具、生活器具、原始藝術品等文物6700餘件,還發現了大量的人工栽培稻穀、大批乾欄式木構建築遺址和豐富的動植物遺存。河姆渡遺址的發掘,為研究當時農業、建築、紡織、藝術和東方文明起源提供了極其貴的實物資料,被學術界公認是中國最重要的考古發現之一。

河姆渡遺址發現於1973年,總面積約4萬平方米,年代約為公元前5000-前3000年,該遺址具有濃郁的江南水鄉地域特色,主要表現為:已經開始栽培水稻,從事以稻作為主的農業經濟活動;為適應潮濕環境,防止野獸侵擾,住房採用木結構乾欄式,並運用榫卯木作技術;駕馭舟楫、活動範圍從陸上拓展至水上等。河姆渡遺址博物館利用大量珍貴的文物,展示了河姆渡文化的豐富內涵。

基本主題

《河姆渡遺址出土文物展》 以300餘件文物精品為依託,配以模型、木雕、燈箱、照片等,展示了7000年前先民的生產生活內容和精神面貌,體現出先民的勤勞和聰明睿智。發掘現場展示區以發掘現場重建、乾欄式木構建築復原和生產生活再現等為主題。

展廳布局

餘姚市河姆渡遺址博物館

餘姚市河姆渡遺址博物館博物館基本陳列有3個展廳,第一展廳介紹遺址概況及陳列出土動植物遺存和河姆渡人頭骨、復原頭像。輔以照片、圖表、模型,介紹了遺址的基本情況。引人注目的是一個面積為100平方米的“七千年前河姆渡生態環境”大模型,在聲、光、電的自動控制下,形象地再現了7000年前河姆渡先民過著定居生活,從事農業、狩獵等生產、生活場景,維妙維肖,栩栩如生。

遺址中出土的大量動物骨骼,經鑑定屬於61個動物種屬。從陳列的鳥類、魚類、爬行類及哺乳類的骨骼殘片,展示了昔日的河姆渡是古林參天,水草茂密,虎吟象吼,魚躍雁飛,一派生機盎然的動物世界,堪稱7000年前的古動物王國。

第二展廳“稻作經濟”,反映稻作農業及漁獵採集活動,展出的實物有7000年前的人工栽培稻穀及照片,稻穀芒刺清晰,顆粒飽滿,令人嘆為觀止。此外展出的還有骨耜、木杵和石磨盤、石球等稻作經濟的全套耕作、加工工具。帶炭化飯粒的陶片和以夾炭黑陶為主的釜、缽、盤、豆、盆、罐、盉 、鼎、盂等炊、飲、貯器,說明早在7000年前我們東方民族的飲食習慣已基本形成,種植水稻是河姆渡人的重要經濟活動,他們的飲食文化已很豐富了。

河姆渡先民發明了農業以後,生活狀況有了根本改變,但還是不能滿足他們的生活需要,從陳列的骨哨、骨箭頭、彈丸等漁獵工具、酸棗、橡子、芡實、菱角等豐富的果實來看,證明漁獵和採集仍是河姆渡人不可缺少的經濟活動。

第三展廳反映河姆渡人“定居生活”和“原始藝術”兩個內容。陳列著被稱為是建築史上奇蹟的帶有榫卯的乾欄式建築木構件和加工工具。此外,陳列的還有種類繁多的紡織工具,展示了當時成熟的紡織技術。

工藝特色

餘姚市河姆渡遺址博物館

餘姚市河姆渡遺址博物館在生產和生活領域裡創造了許許多多奇蹟的河姆渡人,以其精湛的雕刻工藝,生動逼真的陶塑,優美的刻劃裝飾與絢麗的繪畫,創造了輝煌的原始藝術,展現了河姆渡先民豐富多彩的精神生活。他們以象牙、骨、玉、石、陶、木為載體,通過琢磨、刻劃、捏塑、繪畫等藝術手段,給我們留下了許多構思奇巧、寓意深遠的藝術作品,那種講究對稱、追求平衡的審美意識和整齊、穩重、沉靜的藝術作品,令人讚嘆不已。展出的眾多藝術品中,尤以象牙雕刻件最為珍貴,其中就有作為遺址標誌的“雙鳥朝陽”蝶形器。

河姆渡先民以其勤勞的雙手,非凡的智慧,創造出光輝燦爛的原始文明,證明了滾滾東流的長江也是中華民族文化的發祥地,長江和黃河一樣,都是孕育我們民族的母親河,都是哺育中華古文明的搖籃。河姆渡遺址的發現,被學術界公認是中國最重要的考古發現之一,同類型的文化被命名為“河姆渡文化”,1982年公布為全國重點文物保護單位。

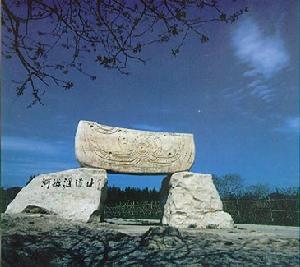

以遺址考古發掘場復原和四棟“乾欄式”建築再現為主體內容的遺址公園,在文物陳列館東南100米處,占地面積23000平方米。內設有全國重點文物保護單位“河姆渡遺址”標誌碑和花崗石鐫刻的遺址說明碑。

2800平方米考古發掘現場布滿7000年前河姆渡人留下的密密麻麻的木建築構件和散布其間的文物。場面之宏大,文物之豐富,令人驚嘆不已。四棟復原的"乾欄式"建築古樸、野趣,再現了河姆渡人高超的建築技術,室內外布置著各類生活、生產場景,婦女們紡紗織布,男人們斫木蓋房;有的磨製骨器,有的和泥制陶,有的凝神鵰刻。水田、古井、埠頭、祭祀廣場等原始場景反映了7000年前的原始聚落的風貌。倘佯在遺址公園,面對著這些河姆渡人創造的原始文明,耳邊仿佛傳來河姆渡人用那骨哨吹奏的悠長的曲調,在向你傾訴著那段歷史,不由使人思緒綿綿。腳下那4萬平方米的遺址下面還有尚未告訴人們的河姆渡人的秘密。

珍貴藏品

稻穀

河姆渡遺址第四文化層出土,距今約7000年,經鑑定為人工栽培稻。多數穀粒芒刺、稃毛清晰可辨。總計25粒,其中一粒為米粒。

梁頭榫

長83厘米,建築構件。三面加工較平整、光滑,一面基本保留木材原貌,轉角成直角。兩端各加工有一榫頭。器物表面留有石斧砍鑿痕跡。

陶

底徑8,高13.6厘米,泥質紅陶。狀如立鳥,喇叭口,沖天管狀嘴,一條寬扁提梁連線口與嘴,腹兩側微鼓,圓形平底,器表留有明顯的刮削痕跡。

鳥形象牙圓雕

長15.6、寬2.7、厚1.4厘米,象牙雕琢而成。匕柄作鳥身,背及兩側刻花紋象徵鳥羽,柄端作鳥頭狀,上飾以眼。匕身作誇張的長鳥尾,鳥身腹部突脊上有一對橫向鑽孔,鳥腹中部亦有一對穿孔。

基本信息

地址:浙江省餘姚市河姆渡鎮蘆山寺村

交通線路:乘餘姚汽車東站505路(與寧波市333路終點站接軌),餘姚汽車南站和寧波汽車南站兩地間中巴車均可達

開放時間:淡季8:30~16:30 旺季8:30~17:00

郵編:315414