症狀表現

(1)前顱窩底腫瘤 起源於額骨的骨軟骨瘤和成骨肉瘤、前顱窩底腦膜瘤

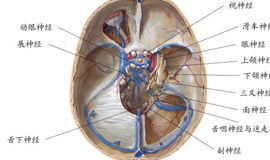

顱底腫瘤示意圖

顱底腫瘤示意圖(2)中顱窩底及海綿竇區的腫瘤 顳下窩腫瘤多起源於中顱窩底腦膜瘤、三叉神經鞘瘤和血管纖維瘤,亦可有鼻咽癌侵入顱內等。常見症狀是顏面部麻木或疼痛、咀嚼肌和顳肌萎縮以及海綿竇閉塞的表現如頭暈頭痛,復視,眼球運動障礙。亦可有癲癇發作等。

(3)後顱窩底及小腦橋腦角腫瘤 斜坡腦膜瘤和脊索瘤可出現一側或雙側多發性Ⅲ~Ⅷ顱神經麻痹,脊索瘤往往在鼻咽部有腫物突出。頸靜脈孔區腫瘤可出現Ⅸ~Ⅺ顱神經麻痹。舌下神經瘤表現為一側舌肌麻痹或萎縮。瘤體大者可出現頭暈,共濟失調等腦幹症狀。

(4)岩斜區腫瘤 主要以後組顱神經症狀為主,常見為復視,面部麻木,眼球活動受限,飲食嗆咳,其次是頭痛,眩暈,半身無力或偏癱,共濟失調(醉漢步態)等。

病症分類

顱底腫瘤的種類較多,腫瘤發生於顱底及其相鄰近結構,有些腫瘤可由顱內向顱外或是由顱外向顱內發展。腫瘤可通過顱底裂孔,或在破壞顱底骨質後,在顱內生長。專家介紹,顱底腫瘤通常以手術治療為主,早期確診腫瘤的部位和特性對顱底腫瘤的診治具有重要的意義。顱底腫瘤的種類中較為常見的有以下幾種:

1.垂體瘤:腦垂體瘤垂體瘤是發生在垂體上的腫瘤,通常又稱為垂體腺瘤,是常見的神經內分泌腫瘤之一,約占中樞神經系統腫瘤的10%-15%。絕大多數的垂體腺瘤都是良性腫瘤。垂體瘤通常發生於青壯年時期,常常會影響患者的生長發育、生育功能、學習和工作能力。

2.顱咽管瘤:顱咽管瘤起源於垂體胚胎髮生過程中殘存的扁平上皮細胞,在顱底腫瘤的種類中屬於一種常見的先天性顱內良性腫瘤,大多位於蝶鞍之上,少數在鞍內。顱咽管瘤的異名很多,與起始部位和生長有關,如鞍上囊腫、顱頰囊腫瘤、垂體管腫瘤、造釉細胞瘤、上皮囊腫、釉質瘤等。顱咽管瘤起病多在兒童及青少年。其主要臨床特點有下丘腦-垂體功能紊亂、顱內壓增高、視力及視野障礙、尿崩症以及神經和精神症狀。

3.鞍結節腦膜瘤:鞍結節腦膜瘤包括起源於鞍結節、前床突、鞍隔和蝶骨平台的腦膜瘤。鞍結節腦膜瘤的發生原因尚不清楚。有人認為與內環境改變和基因變異有關,但並非單一因素所致。顱腦外傷、放射性照射、病毒感染等使細胞染色體突變或細胞分裂速度增快可能與腦膜瘤的發生有關。

4.海綿竇腫瘤:海綿竇區的腫瘤以腦膜瘤居多,但真正原發于海綿竇內的腦膜瘤並不多見,多是由鄰近部位侵犯而來,如蝶骨嵴、鞍結節、岩骨、斜坡等,通常海綿竇腦膜瘤是指腫瘤已侵犯海綿竇內部結構。

腫瘤治療方法

1、完全切除:腫瘤能否完全切除,決定其性質與部位。在保證生命安全、儘量避免嚴重殘廢前提下,凡屬良性腫瘤,分化良好的膠質瘤等,爭取全切。顱內腫瘤中能達全切者約1/3,其中包括腦膜瘤、聽神經瘤、垂體微腺瘤、血管網狀細胞瘤、先天性腫瘤或囊腫及少數膠質瘤的全切。

2、次全切與部分切除:腫瘤因部位所限或因浸潤性生長周界不清,或已累及腦的重要功能區,生命中樞,主要血管,只能達到有限度的切除。有時採用囊腫穿刺術,如用以治療顱咽管瘤,以緩解顱內壓,同時可向囊內注入放射性同位素作為治療。

3、減壓性手術與分流手術:如顳肌下減壓術,枕下減壓術,去骨瓣減壓術與眼眶減壓術(腫瘤累及顱眶部位)。這些手術的目的,是因為腫瘤不能全切除,合併腦腫脹或因手術後腦水腫反應嚴重時採用。手術切除一部分顱骨,並敞開硬腦膜減張,達到緩解顱內壓增高的效果。

輔助檢查

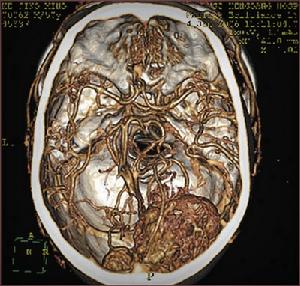

(1)頭顱ct和mri檢查 明確腫瘤部位。

(2)血管顯影檢查 顱底腫瘤血供豐富或與頸內動脈等大動脈關聯密切者,應行全腦dsa檢查,亦可行cta檢查,了解腫瘤主要供血動脈和引流靜脈,注意腫瘤是否包裹了較大的血管。

(3)術前依據顱底腫瘤部位,行視力視野、電測聽以及腦幹誘發電位檢查。

治療方法

1.手術適應證

(1)顱底各部位良性腫瘤。

(2)顱底部位局限性生長的惡性腫瘤,病人狀況允許手術者。

(3)適應於上述(1)和(2)經伽瑪刀或x刀治療無效者。

(4)顱底腫瘤復發,病人一般情況允許再次手術者。

(5)顱底腫瘤有神經功能障礙並且進行性加重者。

(6)顱底腫瘤有顱內壓增高者。

(7)顱底腫瘤合併腦積水者。

(8)無明顯手術禁忌者。

2.手術前準備

(1)入院後及時向病人及家屬講清病情,使其對所患腫瘤有所認識,特別是對急症病人和病情嚴重者更應仔細交待,對可能發生的病情突變充分理解。手術前應向病人及家屬如實交待目前該種疾病的治療方法和適合該病人的治療方法,應著重強調手術危險性以及術後可能出現的併發症。

(2)病人有合併症時應及時請有關科室會診,使病人全身情況允許手術。

(3)特殊處理 入院時合併腦積水、顱壓高者應剃頭,隨時作腦室穿刺的準備;有吞咽進食困難者必要時置胃管鼻飼以改善營養;糾正電解質紊亂;呼吸困難者應準備好急救和氣切設備;生活不能自理者應作好護理工作。

(4)對血運豐富的腫瘤還可行術前血管栓塞,以減少出血。

3. 治療方法顱底腫瘤的手術方法因腫瘤的部位、大小、性質、與周圍結構的關係及病人的具體情況而各不相同,應遵循下列基本原則:

(1)採用顯微外科手術技術。

(2)選擇最佳手術入路,取得良好的顯露。

(3)充分保護腦組織、顱神經及顱底重要血管。

(4)在保存重要神經功能的前題下力爭全切腫瘤,同時必須恢復和重建顱底的正常生理密閉性。

4.術後處理

(1)密切注意可能出現的併發症 前顱窩底腫瘤可能出現嗅覺喪失,腦脊液鼻漏;海綿竇腫瘤可能出現動眼神經、外展神經等麻痹;小腦腦橋角及頸靜脈孔區腫瘤可能出現三叉神經、面神經、聽神經損害與吞咽困難、嗆咳等後組顱神經症狀。特別是斜坡和枕大孔區腫瘤術後可能出現呼吸功能障礙。對已出現的併發症,可採取對症治療,如加強護理,套用神經營養藥物等。

(2)顱底腫瘤病人術畢,應等病人完全清醒後,有咳嗽反射時再拔除氣管插管。若後組顱神經功能障礙明顯,應積極行氣管切開術。如呼吸不規律,潮氣量不足套用呼吸機輔助呼吸。

(3)氣管切開病人應在神志清醒,呼吸平穩,咳嗽反射明顯,體溫正常時方可試行堵管,試堵管24小時無異常方可拔管。無論是否氣切,只要痰多較稠者應採取霧化吸入,翻身拍背/協助排痰等措施確保呼吸道通暢。

(4)術後病人常規禁食水3天,第一次進食、水應由主管醫生試餵。3~7天后仍無緩解者應置胃管給予鼻飼飲食。

(5)出院時向病人及家屬交待出院注意事項,3個月複查mri.

5.對未能全切的腫瘤,術後應常規放療,或進行伽瑪刀、x刀治療。

預防保健

顱底腫瘤的術後護理的注意要點:

1、密切關注可能出現的併發症:

a.前顱窩底腫瘤患者在切除手術後可能出現嗅覺喪失、腦脊液鼻漏的現象。

b.海綿竇腫瘤的患者在術後可能出現動眼神經、外展神經等麻痹的症狀。

c.小腦腦橋角及頸靜脈孔區腫瘤患者在切除手術後可能會出現三叉神經、面神經、聽神經損害,發生吞咽困難、嗆咳等後組顱神經症狀等。

d.斜坡和枕大孔區腫瘤術後可能出現典型的呼吸功能障礙的症狀。

專家提醒,對已經出現的併發症,一定要採取針對性的治療方式,加強護理措施,套用神經營養藥物等積極治療。

2、顱底腫瘤患者在手術完成完全清醒後,發現咳嗽反射時再拔除氣管插管。如果後組顱神經功能障礙的症狀明顯,應積極施行氣管切開術。如發現呼吸不規律,潮氣量不足套用呼吸機來輔助患者呼吸。

3、對氣管切開病人試行堵管,應在患者神志清醒、呼吸平穩並有咳嗽反射明顯、體溫正常的情況下進行。堵管一天以後沒有異常情況發生,才可以施行拔管。無論是否有氣管切開,只要患者痰多或較稠者都應採取霧化吸入,進行翻身拍背來協助排痰,通過這些措施來確保患者的呼吸道通暢。

4、顱底腫瘤的術後護理中要注意,術後3天,病人常規禁食水。第一次進食、水應由主管醫生親自試餵。3到7天后仍沒有明顯緩解的患者應放置胃管給予鼻飼飲食。

5、出院時主治醫生應向病人及其家屬清除交待出院的注意事項,3個月複查磁共振成像。