作品原文

未入麒麟閣,時時望帝鄉②。

寄書元有雁,食雪不離羊③。

旄盡風霜節,心懸日月光④。

李陵何以別,涕淚滿河梁⑤。

注釋譯文

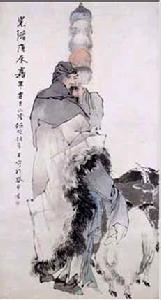

①這是一首題畫的詩,歌頌了蘇武堅貞不渝的民族氣節。蘇武:西漢杜陵人,字子卿。武帝時,以中郎將出使匈奴,單于脅降,不屈被幽,徙至北海,使牧公羊,俟羊產子乃釋。武持漢節牧羊十九年。昭帝即位,與匈奴和親,武得歸,拜為典屬國。宣帝時,賜爵關內侯,圖形於麒麟閣。(見《漢書·蘇武傳》)②麒麟閣:公元前51年(漢宣帝甘露三年),畫功臣十一人像於麒麟閣,第十一人為蘇武。帝鄉:京城。這裡指西漢首都長安。這兩句是說,蘇武在返歸漢朝前,時刻都懷念祖國長安。

③“寄書”句:《漢書·蘇武傳》:“昭帝即位,數年,匈奴與漢和親,漢求武等,匈奴詭言武死。後,漢使復至匈奴,常惠請其守者與俱,得夜見漢使,具自陳道。教使者謂單于,言:‘天子射上林中,得雁,足有系帛書,言武等在某澤中。’使者大喜,如惠語以讓單于。單于視左右而驚,謝漢使曰:‘武等實在’” 元,通“原”。“食雪”句:《漢書·蘇武傳》:“(衛)律知武終不可脅,白單于,單于愈益欲降之。乃幽武,置大窖中,絕不飲食。天雨雪,武臥齧雪與旃(zhān)毛並咽之,數日不死。匈奴以為神。乃徙武北海上無人處,使牧羝,羝乳乃得歸。”

④“旄(máo)盡”句:《漢書·蘇武傳》:“武既至海上,廩食不至,掘野鼠去草實而食之。杖漢節牧羊。臥起操持,節旄盡落。”旄:指節旄。節以竹為之,柄長八尺,節上綴氂中尾為飾物,稱節旄。風霜節:比喻節操高潔。劉峻《辯命論》:“故季路學於仲尼,歷風霜之節。”

⑤“李陵”二句:李陵:漢隴西成紀人,名將李廣之孫。蘇武使匈奴被留的第二年,即公元前99年(漢武帝天漢二年),李陵率兵五千出居延北千餘里擊匈奴,遇匈奴軍主力,矢盡無援,投降匈奴。漢昭帝時,匈奴與漢和親,武得歸漢,臨行,李陵置酒送別。《文選》載有李陵《與蘇武詩三首》,有句云:“攜手上河梁,遊子暮何之。”後人以為即李陵別蘇武詩。河梁:橋樑。此兩句謂李陵生降匈奴,今見蘇武守節不移,不辱使命,仍舊秉持漢節回歸故國,難以為情。

作品鑑賞

作者在這首題畫詩中,熱烈歌頌了蘇武威武不屈、貧賤不移的崇高民族氣節。前六句寫蘇武被扣在匈奴牧羊的一段艱苦生活和堅貞操守。他雖被遠放北海荒無人煙之處,卻“時時望帝鄉”,說明他每時每刻都心懷故國。一個“望”字,表現了懷念的深切。“食雪”、“旄盡”,寫他處境的悽苦,也表現了他的堅貞不移。“心懸日月光”,讚頌他的高風亮節。末兩句以李陵對比烘托,進一步突出蘇武的愛國精神。全詩慷慨悲壯,寄託深遠。蘇武被拘匈奴十九載,受盡磨難而終得歸漢的傳奇經歷,不知激勵了多少中華民族的熱血男兒。此詩即因蘇武牧羊圖而生髮,飽含作者對蘇武崇高氣節的敬佩之情。首聯是為點題之筆,由圖像麒麟閣而追述蘇武忠貞品格。中間兩聯選取了極富代表性的細節,體現蘇武不畏艱難而始終心向漢室的精神。尾聯則以李陵泣別作為反襯,更見出蘇武人格的崇高。

作者簡介