霜天曉角·題採石蛾眉亭

霜天曉角① 題採石蛾眉亭②

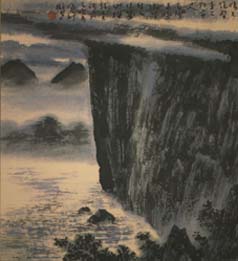

倚天絕壁,直下江千尺。

天際兩蛾凝黛③,愁與恨,幾時極!

暮潮風正急,酒闌聞塞笛。

試問謫仙何處④?青山外,遠煙碧。

註解

①霜天曉角:詞牌名。又名《月當窗》。雙調四十三字,仄韻。

②採石蛾眉亭:采石磯,在安徽當塗縣牛渚山下,牛渚山,面臨長江,山勢險要,其北部突入江中名采石磯,為古時大江南北重要津渡、軍家必爭之地。蛾眉亭便建在采石磯上。采石磯歷來為江南名勝,古往今來,吸引著許多文人名士,像白居易、王安石、蘇東坡、陸游、文天祥等都曾來此題詩詠唱,特別是唐代大詩人李白,多次來采石磯遊覽,留下了許多有名的詩篇。蛾眉亭,亭建於北宋,已有900多年歷史。亭內有數方珍貴的古碑。蛾眉亭據險而臨深,憑高而望遠,景色秀麗。亭前左前方臨江之處,是一塊平坦巨石為聯璧台,此石嵌在蔥鬱陡峭的絕壁上,伸向江中,險峻異常。民間傳說詩人李白是在這裡跳江捉月,故又稱捉月台或捨身崖。

③兩蛾凝黛:以美人的兩道黛眉比喻長江兩岸對峙的東西梁山。

④謫仙:指李白。賀知章讀了李白的《蜀道難》,認為此詩只有神仙才寫得出來,因而稱李白為“謫仙人”。

作者簡介

韓元吉(公元 1118— 1183),字無咎,號南澗,許昌(今屬河南)人。宋孝宗隆興間,官至吏部尚書。他主張恢復中原,但反對輕舉妄動,草率出擊。他與張孝祥、范成大、陸游、辛棄疾等常以詞相唱和。黃升《花菴詞選》稱他:“文獻政事文學,為一代冠冕。”有《南澗詩餘》。

釋析1

這首詞通過對採石蛾眉亭畔的壯麗景色的描寫,含蓄地抒發了憂國傷時的感情。

上片著重寫景。

“倚天絕壁,直下江千尺。”倚天而立的陡峭石壁,突出江中,高聳千尺。這兩句寫採石蛾眉亭所處的地理形勢。“絕壁”前面用“倚天”來修飾,後面用“千尺”來形容,極言采石磯的險峻,從而突出了蛾眉亭的壯觀。這裡以誇張的藝術手法,使自然景物的形象顯得非常雄偉奇特,給人以風光在險峰的感受。

“天際兩蛾凝黛,愁與恨,幾時極?”天邊仿佛有美女的兩道黛眉,凝聚著無限的憂愁與怨恨,什麼時候才會消失呢?這三句以擬人化的手法,生動描繪了長江兩岸對峙的梁山的形象。點題巧妙,文筆自然。用“兩蛾凝黛”來比喻青翠的臨江對立的山巒,想像已經是夠豐富的了。接著,還以黛眉凝愁來隱喻江山含恨、國人含憤的神情,使詞的內涵更為蘊藉。這種多層寫景而寓深情的藝術技巧,的確耐人尋味。

下片主要抒情。

“暮潮風正急,酒闌聞塞笛。”傍晚時,江風正猛烈,潮水洶湧澎湃。酒後傳來了邊防的悲涼笛聲。前句寫江潮。潮因風急,拍岸驚濤,加上暮色蒼茫,更使江潮呈現出雄渾沉鬱的景象。這樣,就為下文抒情渲染了氣氛。後句寫聞笛。“酒闌”二字,不是一般的陳述,而是想到“愁與恨,幾時極”時,以酒澆愁之後的描述。“聞塞笛”三字,是全篇主旨所在。作者登臨安徽當塗縣的採石蛾眉亭,為什麼會聽到“塞笛”的聲音呢?因為當時的采石磯,就是南宋邊防的軍事重鎮 。言外之意,長江北岸的遼闊國土已被金兵占領了。遠處傳來的悲涼笛聲,更使人感到格外辛酸、痛苦、憤怒!

“試問謫仙何處?青山外,遠煙碧。”試問詩人李白究竟埋葬在何處?縱目遠眺,青山之外,碧色的遠煙迷離一片。據李華《故翰林學士李公墓誌》載,李白墓在當塗縣東南的青山北麓。作者在題詠採石蛾眉亭時,聯想李白的墓地,即使詞的內容典雅莊重,又使詞的意境深遠雋永。這裡,用前一句設問、後兩句寫景作答的方式結束全詞,不僅使句法靈活多姿,而且能收到啟人遐想的藝術效果。

釋析2

蛾眉亭,在當塗縣(今安徽境),傍牛渚山而立,因前有東梁山,西梁山夾江對峙和蛾眉而得名。牛渚山,又名牛渚圻,面臨長江,山勢險要,其北部突入江中名采石磯,為古時大江南北重要津渡、軍家必爭之地。蛾眉亭便建在采石磯上。

上闋以寫景為主,情因景生。

“倚天絕壁,直下江千尺”起句突兀,險景天成:登上蛾眉亭憑欄望遠,只見牛渚山峭壁如削、倚天而立,上有飛瀑千尺懸空奔流,瀉入滔滔長江。詞人見奇景而頓生豪情,“天際兩蛾凝黛,愁與恨,幾時極”,前句是說:那江天之外兩座夾江而立的遠山,宛如美人剛剛用黛石塗過的兩抹彎彎的蛾眉。“凝”,謂凝止、聚積;在這裡則指蛾眉凝愁;這便引出下面的句子“愁與恨,幾時極”來,“極”謂極盡、完了:那眉梢眉尖凝聚不解的愁與恨,到什麼時候才能消散?這裡運用了擬人化與比喻相結合的手法,,說的是蛾眉含愁帶恨,其實發泄的卻是詞人內心的憂國憂民的愁苦。詞人生於宋、金交兵、戰火遍地的動亂年代,身為南宋官員,面對半壁大好河山已陷金人之手、南宋王朝偏安江南一隅的情景,他所愁所恨的應是對恢復版圖、統一舊時河山的希冀一次次的破滅與繼續企求。

下闋以抒情為主,情與景融。

“怒潮風正急,酒醒聞塞笛”是寫:波濤洶湧的江水正捲起連天怒潮,浪高風急;酒意初退,耳畔便仿佛響起如怨如訴、不絕如縷的塞外悲笛。“塞笛”,自然是邊塞亦即“塞外”的笛音;古人以長城為塞,“塞外”則指今長城以外亦即我北部邊疆地區,它常與“江南”相對仗使用。身在南國的詞人所聽到的“塞笛”,只能是因為日夜將收復失地縈繞心頭而形成的一種幻覺,在寫作技巧上則是使用了跨越空間、帶有浪漫主義色彩的大膽聯想,這使豪氣之中多少帶進了一絲蒼涼。當然,“塞笛”也可指實邊防軍隊里吹奏的笛聲,因為那時的采石磯就是南宋與金國交界的軍事重鎮,史載:紹興三十一年(1161),宋將虞允文曾大敗金兵於此地。但詩詞貴虛不貴實,若作前者理解,更增加些促人深思的、奇異的色彩。接下來詞人又迅速將馳騁的想像拉回到眼前,這裡正是唐代大詩人李白晚年生活的地方,采石磯一帶正是詩人醉後入水、欲捕明月而葬身的地方。“試問謫仙何處?青山外,遠煙碧”中,前句是說:試問到哪裡去才能追尋到謫仙人李白的蹤跡?作者對著茫茫江水,呼喚尋找著前朝那位狂放不羈、才華橫溢的偉大詩人。此時此地,此景此情,這尋找、這呼喚,既是對所傾心仰慕的詩人的憑弔(據李華《故翰林學士李公墓誌》記載,李白墓在當塗東南之青山北麓),卻也可理解為詞人在積極地為苦悶心情尋找寄託,希望自身也具有曠達、豪邁如李白般的性格。結句“青山外,遠煙碧”意境開闊,它不僅對前面之問句作了答覆,而且是詞人對愁與恨交錯纏繞所作的奮力擺脫:那萬重青山外,千里煙波的盡頭、鬱鬱蔥蔥的地方,當更有令人神馳的景物。

該篇在寫景時,採取張弛、剛柔迭相使用的手法,達到了映襯鮮明的效果。例如“倚天絕壁,直下江千尺”與“天際兩蛾凝黛”之間反差極大,前者剛勁有力,後者柔閒多姿;同樣地,“怒潮風正急”與“酒醒聞塞笛”兩句,前者如張弓扣弦,後者則安閒舒緩。都顯示出各自的美。此外,在抒情處,使用了兩個問句,給讀者留下更多可供思索的餘地。(韓秋白)

釋析3

據陸游《京口唱和序》云:“隆興二年閏十一月壬申,許昌韓無咎以新番陽(今江西鄱陽)守來省太夫人於閏(潤州,鎮江)。方是時,予為通判郡事,與無咎別蓋逾年矣。相與道舊故部,問朋儔,覽觀江山,舉酒相屬甚樂。”此詞可能是元吉在赴鎮江途中經採石時作。(他在鎮江留六十日,次年正月即以考功郎征赴臨安,故離鎮江後不便再有採石之行。)《宋史。孝宗本紀》載,隆興二年十月,金人分道渡淮,十一月,入楚州、濠州、滁州,宋朝震動,醞釀向金求和。這就是作此詞的政治背景。

詞的上片,採用於動寫靜手法。作者隨步換形,邊走邊看。起句“倚天絕壁,直下江千尺”,氣勢不凡。先是見采石磯矗立前方,作者抬頭仰視,只覺峭壁插雲,好似倚天挺立一般。實際上,采石磯最高處海拔才一百三十一米,只因橫空而來和截江而立,方顯得格外倚峻。待作者登上峰頂的蛾眉亭後,低頭俯瞰,又是另一幅圖景。只覺懸崖千尺,直逼江渚。這開頭兩句,一仰一俯,一下一上,雄偉壯麗,極富立體感。

“天際兩蛾凝黛,愁與恨,幾時極!”作者騁目四望,由近及遠,又見東、西梁山(亦名天門山)似兩彎蛾眉,橫亘西南天際。《安徽通志》載:“蛾眉亭在當塗縣北二十里,據牛渚絕壁。前直二梁山,夾江對峙,如蛾眉然。”由此引出作者聯想:黛眉不展,宛似凝愁含恨。其實,這都是作者情感的含蓄外露,把人的主觀感受加於客觀物體之上。

作者究竟恨什麼呢?

韓元吉一貫主張北伐抗金,恢復中原故土,但反對輕舉冒進。他愁的是金兵進逼,南宋當局抵抗不力,東南即將不保;恨的是北宋覆亡,中原故土至今未能收復。“幾時極”三字,把這愁恨之情擴大加深,用時間的無窮不盡,狀心事的浩茫廣漠。

如果上片是由景生情,那么下片則又融情入景。

“暮潮風正急,酒闌聞塞笛。”暮,點明時間;兼渲染心情的暗淡。又正值風起潮湧,風鼓潮勢,潮助風波,急驟非常。作者雖未明言這些景象所喻為何,但人們從中完全可以感受到作者強烈的愛憎情感。酒闌,表示人已清醒;塞笛,即羌笛,軍中樂器。當此邊聲四起之時,作者在沉思什麼呢?

“試問謫仙何處?青山外,遠煙碧。”很自然地,作者想起了李白。李白曾為采石磯寫下過著名詩篇,在人民口頭還流傳著許多浪漫神奇的故事,如捉月、騎鯨等:更為重要的是李白一生懷著“濟蒼生”和“安計稷”的政治抱負,希望能像東晉謝安那樣“為君談笑靜胡沙”(《永王東巡歌。其二》)。但他壯志難酬,最後病死在當塗,葬於青山之上,至此已數百年;而今但見青山之外,遠空煙嵐縹碧而已。韓元吉雖然身任官職,但在當時投降派得勢掌權的情況下,也無法實現自己的理想。讀者從虛無縹緲的遠煙中,已能充分領悟到他此刻的心情了。

下俯長江,懸崖千丈,而不遠的東西梁山又像兩彎蛾眉、夾江對峙。其山川之奇麗由此可以想見。不僅如此,這裡還凝聚著豐厚的人文積澱。號為"謫仙人"的李白在些留下"捉月"、"騎鯨"的神奇傳說,並且還把他的仙骨留給了江畔的青山綠水。而更令人懷念的是,就在詞人寫作本詞之前不久,南宋將士曾在此奏響過"採石大捷"的凱歌。不過當作者登臨懷古之際,形勢卻又發生了變化,南宋統治集團重又推行起苟安媾和的政策。懷著國事日非的優懼,詞人此刻之所見所聞,當然就是一派"兩蛾凝愁"和"潮怒風急"的景色了。"境由心造",其言良望。

此詞含意深長。它以景語發端,又以景語結尾;中間頻用情語作穿插。但無論是景語或情語,都饒有興致。並且此詞雖名為題詠山水之作,但顯然寓有作者對時局的感慨,流露出他對祖國河山和歷史的無限熱愛。向來被認作是詠采石磯的名篇。怪不得元代吳師道認為:在題詠採石蛾眉亭的詞作中,沒有一篇能趕得上這首詞。(參閱唐圭璋《詞話叢編·吳禮部詞話》)此詞收在韓元吉的詞集中。黃升中興以來絕妙詞選《錄此篇,署為劉仙倫作,不知何據。但就風格而言,此詞確與韓元吉他詞近似;而不像是以學辛詞著稱的劉仙倫的作品。