疾病介紹

淋巴管畸形,舊稱淋巴管瘤,主要是根據病損形態而命名。1982年Mulliken和Glowacki從細胞生物學和病理學方面提出新分類,明確區分腫瘤和畸形這兩類病損,2002年中華口腔醫學會口腔頜面外科專業委員會上一致推薦套用Wanner和Suen的分類命名,淋巴管瘤更名為淋巴管畸形。該病系淋巴管發育異常所形成,常見於兒童及青少年,好發於舌、唇、頰及頸部,也可以延伸至深部軟組織、內臟或骨。病因

該病為淋巴管早期發育階段所產生的組織畸形分類

根據其臨床特徵及組織結構,可分為兩類1、微囊型淋巴管畸形,包括傳統分類中的毛細管型及海綿型淋巴管瘤。

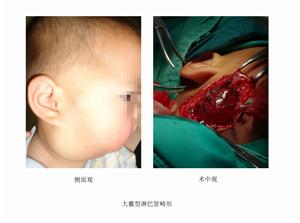

2、大囊型淋巴管畸形,即傳統分類中的囊腫型或囊性水瘤

臨床表現

一般出生時就存在,以後隨年齡的長大而增大。其生長速度不盡相同,一般而言,發現越早,侵襲性生長能力越強,屬於高分級病變;低分級病變往往出現晚,併發症少。感染、自發性或創傷性瘤體內出血可使病變突然或迅速增大,病變膨脹、侵襲其內血管使其原因。1、微囊型,在皮膚或黏膜上呈現孤立的或多發性散在的小圓形囊性結節狀或點狀病損,無色、柔軟,一般無壓縮性,病損邊界不清。發生於面部、唇、下頜下區的深部病變常使患處顯著肥大畸形。發生於舌部者常呈巨舌症,引起頜骨畸形、開牙合、反牙合、牙移位、咬合紊亂等。舌黏膜表面粗糙,呈結節狀或葉脈狀,有黃色小皰突起,在長期發生慢性炎症的基礎上舌體可變硬。口腔黏膜的淋巴管畸形有時與微靜脈畸形同時存在,出現黃、紅色小皰狀突起,稱為淋巴管-微靜脈畸形。

2、大囊型,主要發生於頸部、鎖骨上區,亦可發生在下頜下區及上頸部。一般為多房性囊腫,彼此間隔,內有透明、淡黃色水樣液體。病損大小不一,表麵皮膚色澤正常,呈充盈狀,捫診柔軟,有波動感,體位移動實驗陰性,透光移動實驗陽性。

組織病理

微囊型LM鏡下由管腔擴張的淋巴管組成,內襯單層扁平上皮,腔內含淋巴液及少數淋巴細胞,間質為緻密纖維結締組織,含有不同程度的淋巴細胞浸潤,經常伴有明顯的淋巴濾泡形成,偶見生髮中心;大囊型LM由囊狀擴張的淋巴管構成,內附單層或多層上皮,趨於局限,囊之間有數量不等的纖維結締組織;

瀰漫型者具有浸潤性,自囊壁伸出指樣突起侵入鄰近組織,範圍廣,邊界不清,根治困難。

診斷

表淺的病變根據臨床表現一般即可確診。位置較深的病變應行體位移動實驗性和穿刺檢查予以確定。B超聲像圖,微囊型LM多為邊界不清的實性占位,內有多個小液性暗區散在分布;大囊型L M為邊界清晰的液性暗區,其間可見細條光帶分隔。

在MRI上,淋巴管畸形與靜脈畸形有相似的信號特徵,即T1WI為低信號,T2WI為高信號,注射增強劑後,病變局部無明顯強化,其多囊狀、邊緣不整的形態有助於與靜脈畸形相鑑別。

鑑別診斷

靜脈畸形:體位實驗陽性,可壓縮,穿刺抽吸可見暗紅色液體;而微囊型淋巴管畸形體位實驗陽性,不可壓縮,穿刺未見明顯液體或少量淡黃色液。鰓裂囊腫:觸診時質地軟,有波動感,但無搏動感,腔內充滿蛋白質樣液體,膽固醇肉芽腫在鰓裂囊腫周圍的結締組織中很常見,但並不出現於淋巴管畸形中。大囊型淋巴管畸形須與之鑑別。

治療

1)藥物注射治療(平陽黴素、OK-432、沙培林等)2)手術治療,近年來主張,對各種類型的淋巴管畸形,應在保守治療無效,或頸部、口底病變已嚴重影響呼吸、進食時才考慮手術治療

a、病變較小者可全部切除,手術效果較好;

b、病變較大者時常邊界不清,很難徹底切除,可於術前行藥物注射治療縮小病變範圍後再行部分切除,或術後再輔以藥物注射治療,以達到矯治畸形和減輕功能障礙為目的;

c、大囊型病變,特別是發生於頸部者,可壓迫氣管,導致呼吸困難,可早期行手術治療,但應注意病變常包繞頸部重要血管和神經,術中避免損傷。

3)微囊型病變可選用低溫冷凍和雷射治療

預後

淋巴管畸形的治療和預後與病變分型密切相關1)大囊型LM,不論病變大小如何,但單囊或多囊,宜首選平陽黴素囊內注射治療。該方法不僅治癒率高,不良反應小,且療程短,外形美觀,功能正常。

2)中小面積微囊型LM,平陽黴素注射治療可完全治癒。

3)大面積瀰漫性病變,病變內藥物注射需要分期進行,通過延長療程或配合手術等綜合治療,多數病變能得到控制,其中部分病例也可以治癒。