概述

須彌福壽廟

須彌福壽廟歷史回顧

乾隆四十五年(1780年)八月十三日是乾隆皇帝的七十壽辰。這一年,參加“萬壽節”慶祝活動的人除蒙古諸部王公、扈從大臣和外國使節以外,還有一位顯赫的人物,他就是不畏艱辛、跋山涉水前來承德朝覲皇帝的六世班禪額爾德尼·羅桑貝丹益西。對六世班禪的前來,乾隆皇帝極為重視,他參照順治九年(1652年)五世達賴到北京朝覲/頃治皇帝,順治皇帝在北京德勝門外修建西黃守供其居住使用的先例,決定仿照六世班禪在西藏日喀則的住肝——扎什倫布寺的形制,修建須彌福壽廟,供六世班禪講經和居住之用。

跨過五孑L石橋,進入寺廟山門,迎面是重檐歇山三開間碑亭,下部承以巨大的石須彌台基,四出踏步,亭壁四面開拱門。亭內置乾隆御製《須彌福壽之廟碑》,碑文用滿、漢、蒙、藏四種文字鐫刻,記述建廟的緣由。石碑通高8米,碑座長4米,碑身及碑首為一塊整石雕造,周圍和兩側均刻有雲龍紋樣。巨碑以贔 馱載。贔 龍首龜身,性喜負重,力大無比,是龍之九子之一。石碑下部基石上刻有波濤紋樣,四角雕刻著魚、蝦、蟹、龜等水族動物。

在廟圍牆的東西兩面,正對碑亭中線的位置,開有東、西兩門。兩門之外,各建有制碑一通,如避暑山莊麗正門前下馬碑的式樣,碑上刻有各種職銜的人到此廟來乘馬坐轎的規矩。

碑亭以北地勢漸高,沿石級可登達琉璃牌樓。牌樓為三間四柱七樓形制,與普陀宗乘之廟和北京北海小西天“須彌春”,以及香山靜宜園等牌樓相似,為乾隆時期通行樣式,牌樓前有月台,列石象一對。

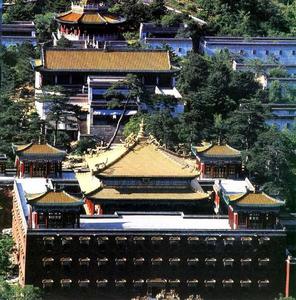

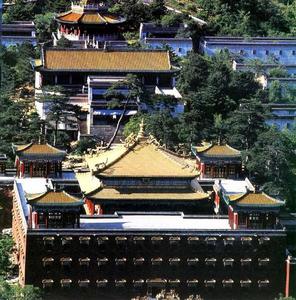

從建築形制上看,廟的前部自石橋、山門、碑亭至琉璃牌坊為漢族建築形制。向北即為須彌福壽廟的主體建築——大紅台。大紅台由三層群樓圍繞著三層樓閣“妙高莊嚴”殿組成,平面呈“回”字形,此種形制藏傳佛教稱之為“都剛法式”。

大紅台中央人口處為琉璃牆門,寬闊的壁面上有窗戶三層。因子為狹長形,有窗扉兩扇,窗頭上浮嵌琉璃垂花門頭,為典型的漢族建築手法。窗子稱為“盲窗”,有真有假,真的用來通風采光,假的用作裝飾。大紅台頂部平坦開闊,為方磚鋪砌,內外都有女兒牆,有突出的排水雨嘴,四角建有小殿,稱作“角亭”或“角樓”,分別用雙鹿、吻獸和也雀裝飾殿頂。

從紅台南面進入群樓,可見殿頂部均飾有色彩艷麗的六子真言天花,即崦、嘛、呢、叭、咪、畔六字。喇嘛教主張信徒反覆誦念六字真言,以求功德圓滿,得到解脫。群樓分上、中、下三層,內有廊,東西各13間、南北各lI間,內院南部五間突出,殿內供奉藏傳佛教造像。

大紅台中心建有三層大殿——“妙高莊嚴”殿。殿頂以鎏金銅瓦覆蓋。四條殿脊,每條殿脊上各匍匐著兩條做工精細的金龍,每條重約300公斤。金龍栩栩如生,騰空欲飛。四條金龍與殿之金色寶頂在藍天的映襯下金碧輝煌,莊嚴富麗。

妙高莊嚴殿居於群樓中央,呈正方形。一、二層設前廊,三層除北面正中三間外,設有圍廊。中央三間三層上、下相通,每層均置佛像。一層是六世班禪為乾隆皇帝慶賀七十大壽時念無量壽經的場所。主尊為木質釋迦木質釋迦牟尼像,釋迦牟尼佛前面有一銅質宗喀巴像。皇帝坐於東北部,位於釋迦牟尼像的左前方,六世班禪和章嘉胡圖克圖分別坐於殿前部左、右高座上。二層是釋迦牟尼像,脅侍阿難與大迦葉立像。第三層是三個雙身密宗佛像,中間為密集欠威德金剛,右為牛頭金剛。高處有乾隆皇帝御題“寶地祥輪”匾額。其兩側有楹聯一幅,上聯是“震旦現香林人天歡喜”;下聯為“耆 開寶綱龍象總持”。殿的東西牆壁上裝飾有15厘米高的藏泥無量壽佛。

“吉祥法喜”殿在大紅台西北角,為六世班禪的居處。吉祥法喜殿由主殿和群房圍成天井。主殿為班禪用房,樓上為班禪專用佛堂,樓下是他的臥室。殿頂為重檐歇山頂,上覆鎏金魚鱗銅瓦,裝飾與妙高莊嚴殿相似。

大紅台北面為“萬法宗源”殿,是班禪弟子的住處。殿南山坡隨地勢遍置假山,廣植古松,運用我國傳統的園林手法,增添了“行宮”的生活情趣,假山群中有酷似鷹、駱駝、獅子等動物的造型,都面向萬法宗源殿,表示敬聽佛法。

廟之北端萬法宗源殿後崗上,建有琉璃萬壽塔一座。台基為漢白玉雕刻成,上裝石欄桿,南面設踏步。塔身為八角形,由綠琉璃磚砌成,飾以精緻的佛龕。佛像以石為胎,表層用披麻摟灰塑造衣紋和面容。正面的佛龕上為不動金剛,東角為大日如來,西角為寶源佛,正南佛龕上為不動金剛,西面為無量壽佛,後部東角為四頭八臂黑護法神,西角為不空成就,背面龕上為無量壽佛。圍繞佛像為塔廊。塔頂覆以黃色琉璃瓦。整座佛塔結構精美,色調古雅。佛塔矗立山巔,在藍天白雲襯托下,好似聳人天際。

須彌福壽之廟依山就勢,合理利用地形,以大紅台居於正中,將全廟分隔成前、中、後三部分,既保持了扎什倫布寺的原有風格,又使漢藏兩式建築相映生輝,融於一體。同時,這座寺廟的修建對於加強清朝中央政權和西藏地方的聯繫,密切僧俗兩界的關係,從而鞏固和發展多民族國家都有著十分重要的意義。