概述

非傳染性疾病非傳染性疾病,指從這些疾病主要由職業和環境因素,生活與行為方式等暴露引起,如腫瘤、心臟血管疾病,慢性阻塞性肺疾患,精神疾病等,一般無傳染性,當前主要指心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺部疾病、精神心理性疾病等一組疾病。

非傳染性疾病非傳染性疾病,指從這些疾病主要由職業和環境因素,生活與行為方式等暴露引起,如腫瘤、心臟血管疾病,慢性阻塞性肺疾患,精神疾病等,一般無傳染性,當前主要指心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺部疾病、精神心理性疾病等一組疾病。 最大殺手

1、世界衛生組織發布的一份最新報告顯示,非傳染疾病已成為人類最大的殺手。世衛組織的報告稱,癌症、心臟病和中風、肺部疾病以及糖尿病為代表的非傳染疾病已成為人類最大的死因,在2008年使3600多萬人失去生命。其中心血管疾病占這類死亡的48%,癌症占21%。2、雖然非傳染疾病己成為困擾全人類的的致命“殺手”,如此多的人死於非傳染疾病是完全不能接受的現象,這些都可以治療、治癒。這件事可以通過醫療部門來解決。這將改變整個人類的生命。 產生機理

非傳染性疾病1、慢性非傳染性疾病是一類與不良行為和生活方式密切相關的疾病,如心血管疾病、腫瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺部疾病等。研究證實,慢病的發生與吸菸、酗酒、不合理膳食、缺乏體力活動、精神因素等有關。慢病具有病程長、病因複雜、遷延性、無自愈和極少治癒、健康損害和社會危害嚴重等特點。慢病是全球的一個重要公共衛生問題,慢病是全球致死和致殘的首位原因,慢病導致了全球疾病負擔加重。2、慢性非傳染性疾病的健康也同樣面臨著慢病的威脅,城市居民死因位於前三位的是循環系統疾病、惡性腫瘤和呼吸系統疾病,農村居民死因順位排在前三位的是循環系統疾病、呼吸系統疾病和惡性腫瘤。慢病的患病率呈上升趨勢,人群高血壓患病率10年上升了73%,且發病年齡提前。人群中與慢病相關的主要行為危險因素暴露水平升高,成年男性吸菸率保持在較高水平,初次吸菸年齡有低齡化趨勢,人們對被動吸菸有害健康還沒有足夠的認識。

非傳染性疾病1、慢性非傳染性疾病是一類與不良行為和生活方式密切相關的疾病,如心血管疾病、腫瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺部疾病等。研究證實,慢病的發生與吸菸、酗酒、不合理膳食、缺乏體力活動、精神因素等有關。慢病具有病程長、病因複雜、遷延性、無自愈和極少治癒、健康損害和社會危害嚴重等特點。慢病是全球的一個重要公共衛生問題,慢病是全球致死和致殘的首位原因,慢病導致了全球疾病負擔加重。2、慢性非傳染性疾病的健康也同樣面臨著慢病的威脅,城市居民死因位於前三位的是循環系統疾病、惡性腫瘤和呼吸系統疾病,農村居民死因順位排在前三位的是循環系統疾病、呼吸系統疾病和惡性腫瘤。慢病的患病率呈上升趨勢,人群高血壓患病率10年上升了73%,且發病年齡提前。人群中與慢病相關的主要行為危險因素暴露水平升高,成年男性吸菸率保持在較高水平,初次吸菸年齡有低齡化趨勢,人們對被動吸菸有害健康還沒有足夠的認識。預防措施

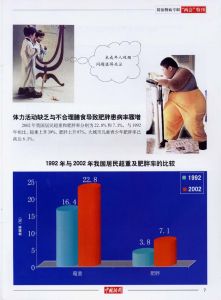

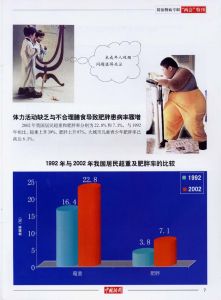

非傳染性疾病1、居民營養水平全面提高,但膳食結構不合理,穀物類食品攝入減少,動物類食品攝入增加,特別是城市居民脂肪攝入所占總熱能比超過世界衛生組織規定的理想比(30%)的上限。成年在職人員參加體育鍛鍊少,生活中半數以上的人靜坐時間在5小時以上,人群中超重、肥胖檢出率逐年上升。2、針對這一情況在慢病的防治中,預防顯得特別重要,由於慢病往往具有共同的危險因素,因此在日常生活中,只要改變不良行為,選擇健康的生活方式,戒菸、限酒、合理膳食、進行適當的體力活動,保持心理健康,就能防止或減少多種慢病的發生。慢病診斷容易,定期進行健康檢查能及早發現慢病,通過及時治療,促進康復,減少併發症和傷殘的發生,以提高生活質量。3、應採取的措施包括對菸酒課稅,室內及公共場所禁菸,及時發布衛生信息和健康警告,減少食物中鹽分及反式脂肪成分,提高公眾健康飲食和加強運動的意識等。世衛組織還建議對易患心腦血管疾病的高危人群進行輔導,對婦女進行宮頸癌篩查,實施B肝疫苗接種等。

非傳染性疾病1、居民營養水平全面提高,但膳食結構不合理,穀物類食品攝入減少,動物類食品攝入增加,特別是城市居民脂肪攝入所占總熱能比超過世界衛生組織規定的理想比(30%)的上限。成年在職人員參加體育鍛鍊少,生活中半數以上的人靜坐時間在5小時以上,人群中超重、肥胖檢出率逐年上升。2、針對這一情況在慢病的防治中,預防顯得特別重要,由於慢病往往具有共同的危險因素,因此在日常生活中,只要改變不良行為,選擇健康的生活方式,戒菸、限酒、合理膳食、進行適當的體力活動,保持心理健康,就能防止或減少多種慢病的發生。慢病診斷容易,定期進行健康檢查能及早發現慢病,通過及時治療,促進康復,減少併發症和傷殘的發生,以提高生活質量。3、應採取的措施包括對菸酒課稅,室內及公共場所禁菸,及時發布衛生信息和健康警告,減少食物中鹽分及反式脂肪成分,提高公眾健康飲食和加強運動的意識等。世衛組織還建議對易患心腦血管疾病的高危人群進行輔導,對婦女進行宮頸癌篩查,實施B肝疫苗接種等。我國每年800萬人死於非傳染性疾病

2013年11月12日,由國家衛生計生委和世界衛生組織聯合主辦的“應對慢病挑戰,中國在行動”媒體交流會在京舉行。中國疾控中心主任王宇在會上介紹,目前我國每年有800萬人死於非傳染性疾病,其中有300萬屬於過早死亡。

世界衛生組織駐華代表施賀德介紹,2013年5月召開的第66屆世界衛生大會批准了世界衛生組織《2013-2020年預防控制非傳染性疾病全球行動計畫》。《計畫》明確指出,到2025年,各成員國要將非傳染性疾病造成的過早死亡率減少25%。

非傳染性疾病

非傳染性疾病 非傳染性疾病

非傳染性疾病 非傳染性疾病

非傳染性疾病