原文欣賞

雲南的歌會

雲南的歌會雲南本是個詩歌的家鄉,路南和迤西歌舞早著名全國。這一回卻更加豐富了我的見聞。

這是種生面別開的場所,對調子的來自四方,各自蹲踞在松樹林子和灌木叢溝凹處,彼此相去雖不多遠,卻互不見面。唱的多是情歌酬和,卻有種種不同方式。或見景生情,即物起興,用各種豐富譬喻,比賽機智才能。或用提問題方法,等待對方答解。或互嘲互贊,隨事押韻,循環無端。也唱其他故事,貫穿古今,引經據典,當事人照例一本冊,滾瓜熟,隨口而出。在場的既多內行,開口即見高低,含糊不得,所以不是高手,也不敢輕易搭腔。那次聽到一個年輕婦女一連唱敗了三個對手,逼得對方啞口無喝,表示勝利結束,從荊條來了叢中站起身子,理理髮,拍拍繡花圍裙上的灰土,向大家笑笑,意思像是說,“你們看,我唱贏了”,顯得輕鬆快樂,拉著同行女伴,走過江米酒擔子邊解口渴去了。

這種年輕女人在昆明附近村子中多的是。性情開朗活潑,勞動手腳勤快,生長得一張黑中透紅棗子臉,滿口白白的糯米牙,穿了身毛藍布衣褲,腰間圍個釘滿小銀片扣花蔥綠布圍裙,腳下穿雙雲南鄉下特有的繡花透孔鞋,油光光辮髮盤在頭上。不僅唱歌十分在行,而且大年初一和同伴各個村子裡去打鞦韆(用馬皮做成三丈來長的鞦韆條,懸掛在高樹上),蹬個十來下就可平梁,還悠遊自在,若無其事 !

在昆明鄉下,一年四季,早晚都可以聽到各種美妙有情的歌聲。由呈貢趕火車進城,向例得騎一匹老馬,慢吞吞地走十里路。有時趕車不及,還得原路退回。這條路得通過些果樹林、柞木林、竹子林和幾個大半年開滿雜花的小山坡。馬上一面欣賞土坎邊的粉藍色報春花,在輕和微風裡不住點頭,總令人疑心那個藍色竟像是有意模仿天空而成的;一面就聽各種山鳥呼朋喚侶,和身邊前後三三五五趕馬女孩子唱著各種本地悅耳好聽的山歌。有時面前三五步路旁邊,忽然出現個花茸茸的戴勝鳥,矗起頭頂花冠,瞪著個油亮亮的眼睛,好像對於唱歌也發生了興趣,經趕馬女孩子一喝,才撲著翅膀掠地飛去。這種鳥大白天照例十分沉默,可是每在晨光熹微中,卻歡喜坐在人家屋脊上,“郭公郭公”反覆叫個不停。最有意思的是雲雀,時常從面前不遠草叢中起飛,一面扶搖盤鏇而上,一面不住唱歌,向碧藍天空中鑽去,仿佛要一直鑽透藍空。伏在草叢中的雲雀群,卻帶點鼓勵的意思相互應和。直到窮目力看不見後,忽然又像個小流星一樣,用極快速度下墜到草叢中,和其他同伴會合,於是另外幾隻雲雀又接著起飛。趕馬女孩子年紀多不過十四五歲,嗓子通常並沒經過訓練,有的還發啞帶沙,可是在這種環境氣氛里,出口自然,不論唱什麼,都充滿一種淳樸本色美。

大伙兒唱得最熱鬧的叫“金滿斗會”。有一次,由村子裡人發起,到時候住處院子兩樓和那道長長屋廊下,集合了鄉村男女老幼百多人,六人圍坐一桌,足足坐滿了三十來張矮方桌,每桌各自輪流低聲唱《十二月花》,和其他本地好聽曲子。聲音雖極其輕柔,合起來卻如一片松濤,在微風盪動中舒捲張弛不定,有點龍吟鳳噦意味。僅是這個唱法就極其有意思。唱和相續,一連三天才散場。來會的婦女占多數,和逢年過節差不多,一身收拾得清潔索利,頭上手中到處是銀光閃閃,使人不敢認識。我以一個客人身份挨桌看去,很多人都像面善,可叫不出名字。隨後才想起這裡是村子口擺小攤賣酸泡梨的,那裡有城門邊挑水洗衣的,打鐵箍桶的工匠,小雜貨商店的管事,鄉村土醫生和閹雞匠,更多的自然是趕馬女孩子、不同年齡的農民和四處飄鄉趕集賣針線花樣的老太婆,原來熟人真不少!集會表面說是避疫免災,主要作用還是傳歌。由老一代把記憶中充滿智慧和熱情的東西,全部傳給下一輩。反覆唱下去,到大家熟習為止。因此在場年老人格外興奮活躍,經常每桌輪流走動。主要作用既然是在照規矩傳歌,那么不問唱什麼都不犯忌諱。就中最當行出色的是一個吹鼓手,年紀已過七十,牙齒早脫光了,卻能十分熱情整本整套地唱下去。除愛情故事,此外嘲菸鬼,罵財主,樣樣在行,真像是一個“歌庫”(這種人在我們家鄉則叫做歌師傅)。小時候常聽老太婆口頭語,“十年難逢金滿斗”,意思是盛會難逢,參加後才知道原來如此。雲南的歌會 朗讀 八年級語文

作者簡介

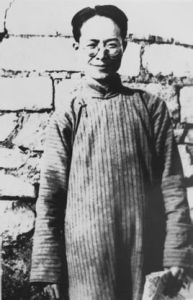

作者沈從文

作者沈從文1929年在上海中國公學教書。這時期的作品結集為《湘行散記》《鴨子》《旅店》及《蜜柑》等,所描寫的湘西鄉俗民風,引起人們的注目。《蕭蕭》《牛》《柏子》《阿麗思中國漫遊奇遇記》顯示了他早期小說較成功的鄉土抒寫和歷史文化思考。

1930年後赴青島大學執教,創作日豐。到抗戰前,出版了20多個作品集,有《石子船》《虎雛》《月下小景》《八駿圖》等。中篇小說《邊城》是他的代表作,寄寓著沈從文“美”與“愛”的美學理想,是他表現人性美最突出的作品,通過湘西兒女翠翠戀人儺送的愛情悲劇,反映出湘西在“自然”、“人事”面前不能把握自己的命運,一代又一代重複著悲涼的人生,寄託了作者民族的和個人的隱痛。

抗戰爆發後,經武漢、長沙,取道湘西去雲南。途經沅陵時,寫散文《湘西》、長篇小說《長河》(第1卷)。後至昆明西南聯大任教。 1945年後回京,在北京大學教書。同時編《大公報》《益世報》文藝副刊。沈從文由於其的創作風格的獨特,在中國文壇中被譽為“鄉土文學之父”。

1949年以後,長期從事文物研究工作。先後在中國歷史博物館、故宮博物院研究中國古代服飾和物質文化史。 1960年發表《龍鳳藝術》等文。 1978年調中國社科院歷史研究所。他以作家身份被邀參加第三次全國文代會,增補為全國文聯委員。 1981年出版了歷時15年寫成的《中國古代服飾研究》專著。1988年病逝於北京。

主要內容

本文通過對“山野對歌”“山路漫歌”“村寨傳歌或金滿斗會”三種不同場面的民歌演唱的描寫,生動地表現了雲南各族人民的多才多藝以及他們樂觀向上的精神,,

本文是一篇極富情趣的散文。在“歌會”的大標題下,描繪了三個場合中唱歌的情景,三個場合在內容上各有側重,在手法上也各不相同。

第一部分 :山野對歌。對歌具有對抗賽性質,是才情智力的大比拼。——對唱

第二部分 :山路漫歌。這是即興的自由歌唱,發揮性情,自然成趣。——小合唱

第三部分:村寨傳歌。這是一次民歌的展覽,是一間民歌的課堂。場面宏偉,氣勢壯觀。是本文重點段,因為是最熱鬧的。——大合唱

在手法上,三個部分一寫唱歌人,一寫唱歌的環境,一寫唱歌的場面。

“山野對歌”主要寫唱歌人,對演唱者不惜濃墨重彩、工筆描繪,烘托出活潑歡快的場面,描繪出樸素動人的情景。

“山路漫歌”部分則著力描寫唱歌人所處的優美環境:天如此之藍,花如此之美,悠悠鳥鳴如此婉轉動聽,而在這樣美好環境中長大的女孩兒,自然是歌聲動人、情韻動人。這是以優美環境映襯優美的人物優美的歌。

“村寨傳歌”更是盛況空前。寫場面,有全局描繪,有細部刻畫(點面結合),宛若電影畫面中的全景與特寫。

文章字裡行間洋溢著對自然、對人、對藝術的品味與讚賞。生活的美好,人生的美好在作者抒情的筆調中汩汩流淌而出。

生字詞

蹲踞 酬和 熹微 譬喻 淳樸 即物起興 引經據典 悠遊自在 龍吟鳳噦

1、生面別開:即別開生面。生面:新的面目。原意是凌煙閣里的功臣畫像本已褪色,經曹將軍重畫之後才顯得有生氣。比喻另外創出一種新的形式或局面。

2.蹲(dūn)踞(jù):蹲或坐。

3、酬(chóu)和(hè):應和,呼應。

4.熹(xī)微:形容陽光不強,多指清晨。

5.譬(pì)喻:打比方。

6、淳(chún)朴:敦厚質樸。

7、即物起興(xìng):開頭先詠他物起興抒情。起興,指先言他物以觸發聯想,誘發文思。

8、引經據典(yǐn jīng jù diǎn):引用經典書籍作為論證的依據。

9、悠遊自在:快活的樣子。

10、龍吟鳳噦(lóng yín fèng huì):形容聲音如同龍啼,鳳鳴一般、美妙動聽,十分悅耳。噦,鳥鳴聲。

11、向例:一向的作法。

12、面善:面熟。

13、柞(zuò)木林:柞木:常綠灌木或小喬木,莖上有刺,葉子卵形,有鋸齒,花小,黃白色,漿果 球形。木質堅硬,可用來做家具等。 柞木林也就是常綠灌木的樹林。

14、迤(yǐ )西: 地勢向西斜著延長。(文中意為明清時雲南西部的地區,大致包括大理、楚雄、麗江、保山等地)

15、對調子:對歌。雙方一唱一答的歌唱。是一種民間的歌唱形式,多流行於我國某些少數民族。

16、呈貢:位於昆明東南部,滇池東岸。

17。戴勝鳥:又名胡哱哱(bōbō),花蒲葵等,全身棕色,雙翅和尾栗黑色,有棕白色橫斑。

18、忌諱(huì):因風俗習慣或迷信,禁忌某些認為不吉利的話和事。

19、生面別開:比喻另外創出一種新的形式或局面。

20、若無其事:好像沒有那么回事似的,形容遇事沉著鎮定或不把事情放在心上。

21、扶搖而上:扶搖:急劇盤鏇而上的暴風。形容上升很快。

22、當行(háng)出色:指做本行本業的事,成績特別顯著。

問題研究

“唱的多是情歌酬和,卻有種種不同方式。”“多”字在文中是否可有可無?“種種不同方式”具體指的是什麼?

“多是情歌酬和”說的是雲南對歌以情歌為主,但仍有其他內容。在下文其實就有照應──“也唱其他故事”。因此,此處一個“多”字下得準確精當,無可更易。

“種種不同方式”有總領作用,具體包含以下幾種對歌方式:見景生情,即物起興;提問;互嘲互贊。

專門提出這一短語意在引導學生注意總領與分說這一結構方式,有擴展文意的作用。

作者對三個場景的側重點不同,為什麼?

答;因為它是根據三種歌會自身特點而定,同時使三者互相配合,產生1﹢1﹢1>3的效果,突出表現雲南歌會的魅力,也是行文富於變化,吸引讀者興趣。

練習說明

一、課文主要寫了在三種不同場合聽到的民歌演唱,演唱的方式和內容都不相同。想一想,與你通過電視或其他途徑聽過的演唱會、音樂會相比,雲南的歌會有哪些特色,作者為什麼會對雲南的歌會感興趣。

本題意在引導學生從整體上把握文章;同時力求調動學生的生活經驗,加深學生對文章的理解。“三種不同場合中的民歌的方式、內容的差異”參見“整體感知”。教師只需引導學生體會到雲南歌會的淳樸自然、氣勢壯觀等特點即可。

二、下面兩段人物描寫在寫法上有什麼不同?你喜歡哪一種?為什麼?

1.這種年輕女人在昆明附近村子中多的是。性情開朗活潑,勞動手腳勤快,生長得一張黑中透紅棗子臉,滿口白白的糯米牙,穿了身毛藍布衣褲,腰間圍個釘滿小銀片扣花蔥綠布圍裙,腳下穿雙雲南鄉下特有的繡花透孔鞋,油光光辮髮盤在頭上。

2.翠翠在風日裡長養著,把皮膚變得黑黑的,觸目為青山綠水,一對眸子清明如水晶。自然既長養她且教育她,為人天真活潑,處處儼然如一隻小獸物。人又那么乖,如山頭黃麂一樣,從不想到殘忍事情,從不發愁,從不動氣。(沈從文《邊城》)

這是一個發散性的問題,答案不強求一律,學生只要言之成理即可。但教師一定要引導學生對語言進行細緻分析、體味,切忌泛泛而談,架空分析。

第一段以工筆描繪為主,刻畫細膩真實,作者的態度隱含在字裡行間。這段文字如同一幅人物肖像:寫面容、寫牙齒、寫衣飾,筆筆細緻,如在目前。

第二段著力描寫人物的神韻氣度,流露出作者強烈的情感傾向。為了寫出人物內在的精神風貌,作者運用了比喻、擬人等手法,意在寫出人物空靈動人的精神之美。因此,這段文字顯得飄忽靈秀。

這兩段人物描寫各有千秋。第一段以寫實為主,寫出了人物的面目神態;第二段側重寫虛,寫出了人物的精神風貌。

三、課文第四段,用許多筆墨描寫由呈貢進城時一路的景色,寫“開滿雜花的小山坡”,“各種山鳥呼朋引伴”,還有戴勝鳥和雲雀的歌唱。這些內容和“趕馬女孩子的歌唱”有什麼關係?你覺得作者寫這些有什麼用意?

“趕馬女孩的歌唱”是這一段的主腦。但是作者並沒有直奔主題來寫這些內容。首先,這是一種寫實:雲南確實有著如此美麗的風光,也有如此動人的趕馬女孩,作者此時所做的只是據實而錄──他一筆一筆慢慢描繪,為讀者畫出了一幅充滿自然情趣的山野風光,然後再自然而然地寫到“趕馬女孩的歌唱”。其次,為“趕馬女孩的歌唱”創設了一個動人的場境。山花爛漫,山鳥齊唱,這又是何等的生機活潑,而生活在其間的“女孩”日日領略,潛移默化,在性格氣質上早已漸染了如此美好的自然真趣。地靈人傑,誠哉斯言。第三,山鳥或悠揚或質樸的鳴唱,與“趕馬女孩的歌唱”交相應和,互為輝映,交織成一片動人的山野田園交響曲。

總之,這些內容既是對“趕馬女孩的歌唱”的真實寫照,又是對主腦的鋪墊,還是一種烘托映襯。教師在教學中,不一定在這些手法上大做文章,但必須設法使學生領略文中的意境,感受作者創設的氛圍。也不一定要求學生分析得面面俱到,只要學生有所感受即可。總之,教學的重點應該是學習、品味,而不是分析、評論。

四、課外收集一些民歌、民謠,分小組進行交流,看看哪些屬於“見景生情、即物起興”,哪些屬於“用提問方法,等待對方解答”,哪些屬於“唱其他故事,貫穿古今,引經據典”的。有興趣的同學,不妨選一兩首唱一唱,說一說。

有關資料

原文名稱

《雲南的歌會》原文標題是《記憶中的雲南跑馬節》。選自《沈從文散文選》。

汪先生在他的《自報家門──汪曾祺自傳》中,寫到了沈從文,讀來既覺真實生動,又令人油然心生可親可敬之情。茲錄如下:

不能說我在報考志願書上填了西南聯大中國文學系是衝著沈從文去的,我當時有點恍恍惚惚,缺乏任何強烈的意志。但是“沈從文”是對我很有吸引力的,我在填表前是想到過的。沈先生一共開過三門課:各體文習作、創作實習、中國小說史,我都選了。沈先生很欣賞我。我不但是他的入室弟子,可以說是得意高徒。

沈先生實在不大會講課。講話聲音小,湘西口音很重,很不好懂。他講課沒有講義,不成系統,只是即興的漫談。他教創作,反反覆覆,經常講的一句話是:要貼到人物來寫。很多學生都不大理解這是什麼意思。我是理解的。照我的理解,他的意思是:在小說里,人物是主要的,主導的,其餘的都是次要的,派生的。作者的心要和人物貼近,富同情,共哀樂。什麼時候作者的筆貼不住人物,就會虛假。寫景,是製造人物生活的環境。寫景處即是寫人,景和人不能游離。常見有的小說寫景極美,但只是作者眼中之景,與人物無關。這樣有時會使人物疏遠。即作者的敘述語言也須和人物相協調,不能用知識分子的語言去寫農民。我相信我的理解是對的。這也許不是寫小說惟一的原則(有的小說不著重寫人,也可以有的小說只是作者在那裡發議論),但是是重要的原則。至少在現實主義的小說里,這是重要原則。

雲南民歌簡介

雲南是一個多民族的地區,在各族人民生活中,民間歌唱活動占有特別重要的地位,幾乎滲透到生活中的各個領域。他們以歌唱傾訴男女間的相互愛慕,以歌唱激發生產鬥爭中的勞動熱情,以歌唱表示對死者的哀悼、對婚配的祝福,以歌唱抒發豐收的喜悅和節日的歡樂……尤其是那些沒有文字的民族,就往往靠那些知識廣博、閱歷豐富的老歌手,以長篇的敘事性歌曲,向本民族民眾和青少年傳授歷史知識、生產知識、生活知識和禮儀知識。據說,解放前的僳僳族人民“打官司”也是唱歌,原告、被告以歌唱申訴各自的理由,解決人也以歌唱進行裁決。因此,在許多民族中,小孩還在牙牙學語的時候,也就跟著大人學唱歌了。而一個高明的民歌手也就常常在本民族中得到人們的特別尊敬。

雲南各民族民歌所表現的內容十分豐富,無論是民族歷史上重大事件,生活中的婚喪禮俗,幾乎生活中所能接觸到的一切事物,在民歌中都有生動的反映。

雲南民歌不僅是雲南民族音樂的核心和基礎,而且對民族文學藝術的發展也具有特殊的意義。她不僅是民族歌舞音樂中的重要組成部分,也是民族樂曲發展的胚胎,她不僅孕育了少數民族戲曲、曲藝音樂的形成,同時也為戲曲說唱藝術的進一步發展提供了豐富的養料。在各類民族曲樂和華燈、白劇、壯劇、傣劇、揚琴、大本曲等戲曲、說唱音樂中,大量的曲調至今還保留民族的原形或近似民歌的變體。尤其不能忽視的是,各民族民歌歌詞本身就是極其豐富多彩的民間詩歌。歌詞可以變換,一般是樂手見景生情,隨感而發,即興編成歌詞。

雲南瑤族達努節

“達努”是瑤語,意為“不要忘記”。節日定在農曆的五月二十九日。相傳這一天,是瑤族始祖“祖娘”的生日,所以又叫“祖娘節”。

傳說祖娘叫密洛陀,她曾派三女兒帶著穀子到山裡墾荒。密洛陀將珍藏的銅鼓送給三女兒,並幫助她驅逐鳥害,使糧食獲得豐收。從此,祖娘的三女兒就在山區安居樂業,繁衍子孫,成為現在的瑤族。瑤族人民為了紀念密洛陀,就把她的生日定為“達努節”。

過節這天,瑤族村村寨寨都要打掃得乾乾淨淨,並祭獻給祖娘甜米酒和糯米粑粑,按照傳統習俗,家家都要殺雞宰羊,穿著節日盛裝的青年男女約聚在預訂的地點,敲擊著象徵祖娘遺留下的銅鼓,虔誠地為祖娘祝壽,並祝瑤家人畜兩旺,年年豐收。在表演擊鼓的時候,人們還爭相給最佳鼓手敬酒祝賀,賜予“鼓王”的美名。此外還要唱傳世的“密洛陀”古歌,跳起歡快的舞蹈,歌頌祖娘的功德。

苗族傳統節日主要流行於滇東北、滇南的苗族村寨。各地時間不一,屏邊縣苗族在每年正月初一至初六過節。該節日原是登高跳舞懷念祖先,男女青年互相求愛的一種活動,後來逐漸成為盛大的傳統佳節。節日清晨,由村寨有威望的人將五彩花桿插在傳統固定壩坡上,活動開始,著盛裝的男女老少擁入活動場所。

活動主要有跳舞、鬥牛和跳獅子3項。鬥牛愛好者將賽牛的兩隻角用刀颳得尖銳鋒利,擦上香油,使牛角又尖又亮。比賽按一對一進行,幾輪較量後,優勝者由主人拉到花桿前披紅掛彩走一圈,人們以美酒敬獻牛的飼養者,表彰其辛勞。跳獅子是由若干個跳獅者組成,先在場內跳躍,然後架人梯爬花桿,以跳得好、爬得高的"獅子"為勝。勝者爬到花桿頂取下作為獎品的一個豬頭和兩瓶好酒。此時場中鑼鼓喧天,民眾為爬桿英雄歡呼雀躍。男女老少在蘆笙聲中跳三步舞或蹬腳舞,青年男女求戀尋偶定情結伴,老農在聚會中交流生產經驗。