景區簡介

石林

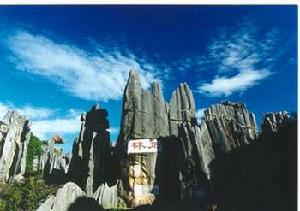

石林石林,地處滇東高原腹地,東經103°10″—103°40″、北緯24°30″—25°03″,位於石林彝族自治縣境內,距省會昆明市70餘公里,“冬無嚴寒,夏無酷暑,四季如春”氣候屬亞熱帶低緯度高原山地季風氣候,年平均溫度約16℃,是一個集自然風光、民族風情、休閒度假、科學考察為一體的著名大型綜合旅遊區。

“世界喀斯特的精華”。以喀斯特景觀為主,以“雄、奇、險、秀、幽、奧、曠”著稱,具有世界上最奇特的喀斯特地貌(岩溶地貌)景觀,以形成歷史久遠、類型齊全、規模宏大、發育完整,被譽為“天下第一奇觀”、“造型地貌天然博物館”,在世界地學界享有盛譽。石林形成於2.7億年前,發育經漫長地質演化和複雜的古地理環境變遷才形成了現今極為珍貴的地質遺蹟;它涵蓋了地球上眾多的喀斯特地貌類型,分布世界各地的石林仿佛匯集於此,有馬來西亞的石林、美洲的石林、非洲的石林;在相差不到500米的高差上有著最豐富的類型:石牙、峰叢、溶丘、溶洞、溶蝕湖、瀑布、地下河,錯落有致,洋洋灑灑,是典型的高原喀斯特生態系統和最豐富的立體全景圖。

景區範圍廣袤,氣勢大度恢弘,面積達1100平方公里,保護區為350平方公里,山光水色應有盡有、各具特色。按景觀空間分布及景觀特點,全區可分為八個旅遊片區:石林景區、黑松岩(乃古石林)景區、芝雲洞、長湖、飛龍瀑(大疊水)景區、圭山國家森林公園、月湖、奇風洞,其中開發為遊覽區的是:石林風景區(中心景區)、黑松岩風景區、飛龍瀑風景區、長湖風景區。以石林景區最有代表性,為核心區,景點百餘,“石林勝境”、“千鈞一髮”、“鳳凰梳翅”、“阿詩瑪”等等遊人熟知的景點多集中於此。進入景區,仿佛步入時間的隧道,充分感受大自然的鬼斧神工,不禁令人嘆為觀止。悠遊海底迷宮,峭壁萬仞、石峰嶙峋,像千軍萬馬,又似古堡幽城,如飛禽走獸,又像人間萬物,惟妙惟肖,栩栩如生,構成一幅神韻流動、蔚為壯觀的天然畫卷。

除此之外,景區內尚有眾多神奇的外圍景觀和儲備景區有待逐步開發,展現於世人。風景區內主要旅遊景點:石林位於昆明市東,是世界罕風的風景名勝,是大自然鬼斧神工傑作。在路南廣達400平方公里的區域內,遍布著上百個黑色大森林一般的巨石群。有的獨立成景,有的縱橫交錯,連成一片,占地數十畝,上在畝不等。只見奇石拔地而起,參差崢嶸,千姿百態,巧奪天工,被人們譽為“天下第一奇觀”。石林的主要遊覽區李子箐石林,面積約12平方公里,遊覽面積約1200畝。主要由石林湖、大石林、小石林和李子園幾個部分組成,游路5000多米,是石林景區內單體最大,也是最集中、最美的一處。每年農曆六月二十四日的火把節,石林四周的彝、漢等各族民眾都要從四面八方匯集到石林歡慶佳節。人們在白天舉行摔跤、爬桿、鬥牛等比賽活動,夜晚則燃起熊熊篝火,耍龍、舞獅、表演民族歌舞。阿細跳月、大三弦舞則是最受歡迎的傳統節日。

進入景區內,但見石柱、石壁、石峰千姿百態,爭奇競麗。有的石柱高達40-50米,乍一看,正如一首佚名的打油詩所云:“遠看大石頭,近看石頭大。石頭果然大,果然大石頭。”但這裡的石頭與眾不同,它是一幅絕妙的畫,每天吸引著五湖四海的遊人前來駐足觀賞;它是一首優美的詩,古往今來有無數騷人墨客把它詠嘆吟喔;它又是有靈性和生命的;有雙鳥渡食、孔雀梳翅、鳳凰靈儀、象踞石台、犀牛望月;有唐僧石、悟空石、八戒石、沙僧石、觀音石、將軍石、士兵俑、詩人行吟、阿詩瑪等無數像生石,無不栩栩如生,惟妙惟肖,令人嘆為觀止。除了動物外,還有許多酷似植物,如雨後春筍、蓮花蘑菇、玉簪花等。有一處“鍾石,能敲出許多種不同的音調。整個李子箐石林就是一座巨大的自然石景藝術寶庫,任憑遊客去觀察,去發現,去自由馳騁地想像。景區內峰迴路轉,曲徑通幽,移步易景,使人如入迷宮仙境,游者莫不流連忘返,讚不絕口。景區內建有獅子亭、望峰亭、石台、石凳等供人小憩。

“中國阿詩瑪的故鄉”。石林的魅力不僅僅在自然景觀,還在於獨具特色的石林撒尼土著風情。在叢叢石峰和漫無邊際的紅土地上,石林擁有極其豐富寶貴的民族、歷史文化資源及人文的璀璨光芒。石林撒尼人,是彝族的一個支系,以勤勞、勇敢、熱情著稱,兩千多年來,世代生活在這裡與石林共生共息,創造出以“阿詩瑪”為代表的彝族文化,內涵豐富、影響深遠。“阿詩瑪”不僅代表石林的形象,也代表了雲南省旅遊的形象。最有影響的是“一詩”、“一影”、“一歌”、“一節”。彝文記錄的古老的撒尼敘事長詩《阿詩瑪》被譯成20多種文字在國內外發行,改編成中國第一部彩色立體聲電影《阿詩瑪》,享譽海外;撒尼歌曲《遠方的客人請您留下來》名揚天下;每年農曆六月二十四的彝族火把節是撒尼人傳統的節日,摔跤、鬥牛、火把狂歡節蔚為壯觀,被譽為“東方狂歡節”。

地形地貌

石林

石林石林是一種林狀喀斯特景觀。石林喀斯特是在地殼運動、構造裂隙、生物作用和土壤侵蝕作用配合下,碳酸鹽岩被地表水和地下水溶蝕形成的各種石柱組合體,石柱表面溶蝕形態豐富,石柱形態多樣、造型奇特,組合複雜,石柱擬人似物,形態萬千,賦予豐富的人文和美學信息。石林喀斯特發育演化過程經歷了漫長的地質歷史、複雜的古地理變遷、被玄武岩覆蓋烘烤、湖盆沉積物埋藏,地殼抬升等共同影響。

景點介紹

大石林

石林

石林整個景區由密集的石峰組成,有如一片石盆地。這裡的石林直立突兀,線條順暢,並呈淡淡的青灰色,最高大的獨立岩柱高度超過40米。其中有“蓮花峰”、“劍峰池”、“千鈞一髮”、“極狹通人”、“象距石台”、“幽蘭深谷”、“鳳凰梳翅”等典型景點,最著名的當數龍雲題詞“石林”之處的“石林勝境”,而“望峰亭”為欣賞“林海”的最佳處。人們行走在峰林間,不幾步便被石峰擋道,曲折迂迴之後,又是另一種天地。初游大石林,如果少了導遊,您可不能再沒有一份導遊圖喔,因為在這迷宮一樣的“秘林”里很容易迷失方向,大半天都難以走得出來。

步哨山

這裡散落了許多造型怪趣的石峰,是整個石林景里地勢最高。

李子園箐

李子園箐在環林路以外,方圓數十里的荒山野丘上,布滿了奇柱異石,有聚有散,有起有伏,而且沒有過多的高樹與石林爭高,保持著自然的風貌,身處其間,感受與大、小石林截然不同,全然一種原始和倉莽。在環林路東南約300米處的叢林石壁上,有一片古崖畫,畫著奔放粗獷的人、獸、物、星月等圖像,據有關專家考證後認為,這屬原始宗教內容,與廣西左江崖畫的人物極為相似。也許,這是遠古彝人留給我們的言語吧。

萬年靈芝

緊鄰李子園箐的比目潭旁,石山頂上有一座高約15米的石峰,上大下小,猶如一朵巨大的靈芝,因而得名。夕陽西下,立於靈芝山頂,頗有“一攬眾山小”的愜意之感。

小石林

與密集的大石林相比,鄰近的小石林便顯得疏朗、清雅、秀美。寬厚墩實的石壁像屏風一樣,將小石林分割成若干園林。小石林中最有名氣的景點當數“阿詩瑪”,當夜幕降臨,彩燈映照,更是五彩斑斕,嫵媚動人。

長湖景區

長湖,周長約10餘里,湖面呈狹長形,故名。在密茂的叢林中,它宛如一彎新月,在藍天中輝濯。湖周松林蒼翠欲滴,微風吹來,松濤陣陣,芳草萋萋,色鮮葉嫩;山花艷麗,點綴其間。湖水碧綠,似一大幅在微風中抖動的錦鍛,綠得晶瑩、活躍,綠得醉人。長湖水面積0.8平方公里,最深處30餘米,因有地下水補充,長年不枯,湖中有兩個小島,島上綠樹蔥鬱茂盛,更奇的是,島中又有湖,形成湖中的有湖的奇觀。長湖四周有大尖山、二尖山、磨盤山、獨石山共組成的4平方公里的長湖風景名勝區。清朝末年,當地的彝民,不願忍受清王朝沉重的壓迫,在何光、趙發的帶領下,揭竿而起,他們以獨石山為據點,與清軍進行了好幾年的英勇鬥爭。直到今天,山上還有義軍開鑿的水,修築的城堡。1939年,著名學者吳晗同志,在長湖獨石山上曾題詩志其事:

獨石山上豎將旗,將軍雄略婦孺知。

我來已歷滄桑劫,猶傍斜陽覓古碑。

飛龍瀑

科學家認為“飛龍瀑”是由於巴江盆地地質運動的作用,河道被斷裂後,橫切而成的。“飛龍瀑”位於石林彝族自治縣西南端,是石林與宜良兩縣的交界,也是石林350平方公里的風景保護區中具有喀斯特地貌的風景之一。“飛龍瀑”屬珠江水系的一支流,瀑布落差為87.8米,幅寬近60米,是珠江水系落差最高的瀑布,故被譽為“珠江第一瀑”。“飛龍瀑”的主幹河為巴江,源頭在石林縣境內的山神廟峰,流經巴江盆地與黑龍潭水匯合。因黑龍潭水出地下後呈巴字形在盆地盤鏇流淌,故名巴江。巴江流到下游又匯合了惠通河、幾灣河、馬料河、桃溪河、大可河等支流,浩浩蕩蕩奔向了飛龍瀑。

大疊水瀑布

大疊水景區距石林縣城18.5公里,由小疊水瀑布,大疊水瀑布,仙人洞,白鴿園,半瀑園,清水河等組成。小疊水瀑布落差20餘米,寬約10餘米,海拔1610米,兩岸翠竹碧綠,雨季洪峰來臨時,飛流從綠色中直瀉而下,迭潭水花飛濺,鏇渦急轉,也頗壯觀。沿巴江碩流而下,可見公園門口豎著一塊石峰,上刻“珠江第一瀑”。進了公園大門,是一小遊園,面積不大,地板由石板塊鋪成,各種植物青翠蔥鬱,是休息、遊憩的好場所。沿鐵橋跨過巴江,順流而下,綠色的山谷五彩繽紛,絢麗多姿,行里許,隆隆轟鳴聲震耳欲聾,巴江斷流,即成大疊水瀑布,瀑頂上方設有觀瀑台。沿瀑布右側拾級而下,有一半山休息廳,左邊即為白鴿園和半瀑園。白鴿園中有一養魚池,池周一面綠草茵茵,一面懸崖峭壁,環境優美,喜歡垂釣的朋友可在此處一展身手。半瀑園面積不大,地板由大理石鋪成,芭蕉樹下,清泉環繞,伴著隆隆轟聲,別有一番感受。行至谷底,才見瀑布真面目,只見無數條水漣交織在一起,從幾十丈高的懸崖上飛瀉而下,那飄瀑濺珠,滿天飛舞,雪白眩目,煙波雲霧裊裊,瀰漫整個山谷,有時,陽光照射,水霧幻化成五彩長虹,色彩繽紛,與四周蒼鬱的林木交相輝映,構成一幅美妙的圖畫。

黑松岩

黑松岩風景區與大小石林風景區一樣產生於兩億年以前。受東吳運動影響地區從海洋環上升為陸地,下二疊統茅口組灰岩經地表溶蝕形成了最早一期石林(石牙)。晚二疊世陸相峨眉山玄武岩噴溢,覆蓋了早期石林,隨後又長期處於緩升夷平剝蝕狀態。至新生代古新世,玄武岩蓋層大部分被剝蝕,茅口組、柄霞組以及石灰系和泥盆系碳酸鹽岩逐漸出露,使發育石林的地層層位增多,土下溶蝕與地表改造使溶痕加深中寬,石牙不斷出露地表,石柱高度不斷增加。始新世晚期,斷塊運動使石林地區產生差異升降(掀升運動),造就山間盆地並匯水形成古湖。湖內沉積了老第三系組碎屑岩和碳酸鹽岩,同時加速了湖周早期碳酸岩的石林喀斯特進程。漸新世晚期,古湖湖心南移並最後消失。受青藏高原隆升影響,自中新世紀至第四紀逐漸上升至現今高原海拔。在此期間,形成了以巴江河谷為浸蝕基底,溶蝕發育新生石林和剝蝕改造早期石林的地貌格局。由於經歷了多期繼承性的地質深化,使不同時期的石林在空間上彼此組合疊置,因而形成了類型多樣的黑松岩喀斯特地貌景觀。

黑松岩風景區面積為10.25平方公里,它與大小石林風景區一樣屬喀斯特地貌風光,但兩者的特點還不盡相同,如大小石林風景區的石峰多為孤立形,而黑松岩的石峰多為連成—體;大小石林風景區的石頭顏色呈淺灰色,而黑松岩風景區的石頭顏色是灰黑色的。

黑松岩風景區在石林彝族自治縣境內,歷史上曾隸屬陸良縣。清康熙《陸良州志》說:“石門峰,沿西南四十里,地名石門哨”。民國《陸良縣誌稿》稱:“和摩站有石峰,孤秀高聳,壘行而成。四面峭石,獅蹲象伏,百怪千奇。每逢雪天,如玉筆直插雲霄,瑤島瓊林,天然繪圖。”黑松岩石林早在人類出現以前就來到了這個世界,所以應該說人們早就知道了“黑松岩”這千奇百怪的石了,但當人們為溫飽生計而忙碌的時候,不可能發現她的觀賞價值,當做觀賞對象,而把她當做挖山毛野菜用以充飢的場所,打柴取暖的境地;牧童們上山放牛捉迷藏的地方。歷史的列車駛入20世紀日80年代,人們的溫飽問題解決了以後,人們突然發現,曾被人們厭惡地形容為“窮山惡水”的“黑松岩”,原來是一塊美如仙境的地方。這樣才撩開了黑松岩風景區的面紗,更多的人才踏上了這方古老而清純的聖地。

景區特徵

路南石林在科學上的顯著特徵是:

石林

石林(1)與世界其他地方的石林相比,路南石林自早二疊世起的多階段、複雜演化歷史是無可比擬的,這是路南石林的顯著(也可能是最獨特的)地質、地貌意義。

(2)就世界範圍而言,路南石林類型的突出代表有:塔狀、渾圓古堡狀、裸露型劍狀石林。因此,路南地區包含有所有的石林喀斯特(sensu Lato)的典型類型。路南是唯一的有幾種刃脊峻峭形態的劍狀石林(Shilin/tsingy)喀斯特產出的地點。這種裸露型石芽代表了土下和滲透型植被風化的經典例子,以及人類幾千年活動影響產生的效果,這種路南石林的意義更為顯著。

路南石林的其他顯著特點:

(3)儘管在世界上,有幾個單一類型的石林地有便捷的通達條件,如法國Montpellier-Le-Vieux的古城堡狀石林,但路南石林有比其他典型的劍狀石林喀斯特地更好的旅遊設施和通達條件。

(4)路南石林與雲南少數民族的生活文化有密切聯繫。

(5)路南石林有很強的美學吸引力,這已為路南石林作為一種旅遊吸引物所證實。路南石林的多種引人入勝的魅力和其幽靜環境為藝術家所長期稱頌,由此更加增強了路南石林的吸引力。眾多的湖泊增添了石林的美麗景色,幽深、潔淨的水面襯映出多姿多態的石柱、古城堡狀山原坡和山谷景觀的遠景眺望、公園內有選擇的人工植被、多種自然景觀、少數民族樸素的傳統耕作方式的結合,增強了路南石林的吸引力,這是其他地方的石林所沒有的。"

自然遺產

台北時間2007年6月27日下午14:16,紐西蘭當地時間下午18:16點,在紐西蘭基督城召開的第31屆世界遺產大會表決通過了“中國南方喀斯特”申遺項目,石林正式列入了世界遺產名錄。

這是我國第6個世界自然遺產,第34個世界遺產,雲南第3個、昆明第1個世界遺產。

2006年1月,中國政府正式向聯合國教科文組織世界遺產委員會提名申報包括雲南石林在內的“中國南方喀斯特”為世界自然遺產。對於中國雲南昆明石林最終獲此殊榮,大會指定評審權威機構世界自然保護聯盟(IUCN)對其評價是:石林喀斯特的兩個核心區包含了以具有深而尖銳溶痕的高大石灰岩劍狀石柱和石峰為特徵的“石林”喀斯特景觀的範例,它們被挑選作為中國南方喀斯特所發現的各種石林地貌的經典樣板。石林縣的石林表明了這些跨越2億7千萬年的喀斯特地貌演變的事件性特徵。……雲南石林是世界上石林地貌的最好範例,是這類(喀斯特)特徵的模式地,由於有著最長的地貌演化歷史而與眾不同。雲南石林也是中國南方這種地貌的最好範例。

地方特產

石林乳餅:為用山羊奶製成的風味食品。乳餅為乳白色豆腐塊狀,表面略帶黃色,有油質、稍硬,內質白嫩滋潤,含豐富的蛋白質、脂肪和其他營養物質。滋味鮮美,便於儲藏運輸。可蒸、燴、煎、炸,具有濃郁的地方風味。石林酒鹵腐:系用黑龍潭泉水,對產品質量優越關係甚重。成品鮮紅艷麗,口感細膩無渣,味鮮回甜,清香可口,創始於1800年前後。

地方文化

彝族簡介

彝族是一個聰明智慧的民族,在漫長的歲月中,創造了光輝燦爛的歷史文化,形成了自己的良風美俗,發展了豐富多采的文學藝術,成為祖國文化遺產寶庫中的一部份。彝族是石林最早的土著居民,具有悠久的歷史和燦爛的文化。早在舊石器時代,其先民就在巴江兩岸生息繁衍,至隋唐時期曾建立了實力強大的落蒙部,其首領世代充任朝廷命官。隨著明代土司的崩潰和外來移民的增多,彝族與外來民族的同化和融合日愈加強,其內部的分化也比較突出,以至清代形成了撒尼、黑彝、白彝、彝親、阿細、阿彝子等彝族支系,以及彝族人口大部分移居山區,少數分布在壩區與漢族雜居分布的格局。

民族節慶

彝族密枝節

密枝節習慣於每年農曆冬月的第一個鼠日到馬日,一般過三天至七天。其餘的日子或相邀上山狩獵,或結伴下河捕魚,唯不準下地務農。婦女們可做針線活,漿洗衣物或者料理家務,亦不準下地乾農活。從第二天起,男女青年可邀約上山唱歌跳舞,談情說愛。過了七天,全體神職人員到“小密枝”林中舉行一次小型的祭祀活動,表示一年一度的密枝節到此宣布結束。

“密枝節”是彝族以獨特的方式緬懷和再現祖先曾經生活過的古老社會形態的一種節日。

彝族火把節

“火把節”,在每年的農曆六月二十四日舉行。它是彝族人民點火把除惡滅害,盛慶豐收的傳統節日,節日當天,村村寨寨的男女老少身著節日盛裝,會集跤場歡慶一年一度的傳統節日,石林深處、長湖岸邊和圭山腳下為盛慶之最。

民族民間樂器

石林被譽為歌舞之鄉,撒尼人皆能歌善舞,所用的樂器也也獨具特色。主要有大三弦、小三弦、二胡、三胡、長竹笛、短竹笛、悶笛、月琴、葫蘆絲等。

交通指南

1、到石林的旅遊專列已經停開了,每天9:58從昆明開往貴州紅果的一趟慢車,還有到南寧、湛江、廣州的快車都經過石林,慢車要4小時,快車2小時,票價7元-17元不等。昆明到石林的中巴車很多也很方便,昆明客運中心站、東菊客運站乘昆明開往陸良、羅平、師宗、興義的客車(票價10-15元)到石林岔路口下,步行或乘小馬車(1.5公里)就到了。

2、在石林景區內的停車場可租到私人汽車及馬車,租用可乘4人的微型麵包車的話,150-170元/天;租用馬車60元/天;如果人多,可以考慮合租中巴車,可乘15人,200-250元/天。

3、從昆明乘招手車前往石林的話,時間可能更長,司機往往在路上搭客,而且這種車一般是一日游的往返,來回車費一次付清,如果打算晚上住在石林的話,最好事先說明。

批准稱號

首批中國國家重點風景名勝區(國務院1982年)

全國文明風景旅遊區示範點(中央文明辦、國家建設部、國家旅遊局1999年)

國家AAAA級旅遊區(點)(國家旅遊局2001年)

首批中國國家地質公園(國土資源部2001年)

全國保護旅遊消費者合法權益示範單位(中國保護消費者基金會、中國風景名勝區協會2001年)

質量管理體系認證ISO9001:2000環境管理體系認證ISO14001:1996職業健康和安全管理體系認證GB/T28001:2001(鵬程國際認證中心認證2003年)

中國旅遊知名品牌(中國旅遊報)

首批世界地質公園(聯合國教科文組織2004年)

首批國家AAAAA級旅遊景區(國家旅遊局2007年)

世界自然遺產(通過第31屆世界遺產大會表決2007年)

![石林[景區] 石林[景區]](/img/4/cfd/nBnauM3X4cjM4YjNygDN1IjNzQTM5ETM4ITMxADMwAzMwIzL4QzL1MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)