概述

隸書又名佐書、分書、八分,因盛行於漢代,所以又叫漢隸,它是由篆書圓轉婉通的筆演變成為方折的筆畫,字形由修長變為扁方,上下收緊,左右舒展,運筆由緩慢變為短速,從而顯示出生動活潑、風格多樣的氣息,給書寫者帶來很大的方便。隸書分為秦隸和漢隸,秦隸指戰國、秦至西漢初期的隸書,又叫古隸。古隸的起源,說法頗多。從目前所發現的資料來看,秦隸產生於戰國時期,形成於漢代。

隸書體,是中國書法六種書體一種書寫字型。六種書體分別是,篆書體、隸書體、草書體、楷書體、行書體和馬書體。前五種書體產生的年代,大體在漢代和先秦就已經產生,楷書的形成較晚些,也是在唐代達到鼎盛時期。五種書體,從產生、發展到形成,都是在古代,有近兩千多年的歷史。只有馬書體產生在當代,由當代書法家馬永安獨立創作完成,這在中國書法史上開了先例。按六種書體形成的年代,隸書是繼篆書之後產生的一種新書體。

六種書體代表作與年代

書法字型分類 | 書法字型代表作 | 書法家 | 參考年代 |

篆書 | 泰山刻石 | 李斯 | 秦公元前219年 |

| 隸 書 | 褒斜道刻石 | 佚名 | 漢公元63年 |

草 書 | 索靖 | 草書狀 | 晉公元239—303年 |

楷 書 | 宣示表 | 鍾繇 | 三國公元151—230年 |

行 書 | 蘭亭序 | 王羲之 | 東晉公元303—361年 |

馬書 | 《 馬體書法》 | 馬永安 | 中華人民共和國 公元2010年 |

六種書體風格區別與對比

| 書 體 | 點 畫 | 結 構 | 取 勢 | 運 筆 | 起 筆 | 收 筆 | 折 筆 |

| 篆書體 | 沒變化 | 正 | 右上 | 沒變化 | 藏鋒 | 回鋒 | 不停 |

| 楷書體 | 有變化 | 正 | 右上 | 有變化 | 藏鋒 | 回鋒 | 停頓 |

| 隸書體 | 有變化 | 正 | 右上 | 有變化 | 藏鋒 | 回鋒 | 停頓 |

| 行書體 | 有變化 | 變 | 變化 | 有變化 | 變化 | 變化 | 不停 |

| 草書體 | 有變化 | 變 | 變化 | 有變化 | 變化 | 變化 | 不停 |

| 馬書體 | 有變化 | 側 | 右下 | 有變化 | 露鋒 | 露鋒 | 不停 |

隸書的產生與演變

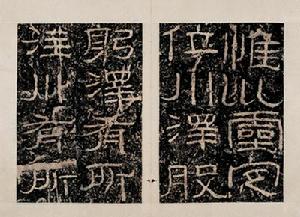

從四川青川縣出土的戰國秦武王二年(公元前309年)的“木牘”上出現的隸書早期形跡看,減損大篆的繁瑣筆畫,字的形狀由篆書的長方變為正方或扁方。雖然它的結構還帶有篆味,但已出現隸書的雛型。到了戰國末期,這種雛型隸書已普遍使用。從湖北雲夢睡虎地出土的秦昭襄王五十一年(公元前二五六年)的《秦簡》圖一看,這種似篆又似隸的字型,逐漸體現出了字形的簡潔明了、線條的活潑規範。在出土的戰國至秦的大量木牘、竹簡和帛書中,我們可以看到由篆書演變成隸書的漫長過程。公元前二二一年秦始皇統一中國後,為便於統治,實行了一系列新的措施,其中的一項便是《書同文》。由秦朝宰相李斯、中書令趙高等在戰國文字的基礎上加以整理,統一了作為全國通行的官方文字,小篆。小篆比起前朝文字,線上條、結構、字形等方面是前進了一大步,但是在運筆方法上還是圓轉悠長,仍未完全擺脫象形的意味,書寫速度較慢。由於當時官獄繁多,軍事、官府檔案、公文往來頻繁,經常需抄寫大量的文書,省繁趨簡便成了當時社會對文字改革的迫切要求,而隸書作為一種便捷的書體,在社會下層中廣泛流行。衛恆 《四體書勢》說:“秦既用篆,奏事繁多,篆字難成,即令求人佐書,曰隸字……。隸書者,篆之捷也。”便是明證。這裡暫且不去考證隸書的發明者是誰,因為一種字型的產生決非個人的力量所能創造,也絕非一個時期所能完成,它是隨著社會的進步和實際的需要而逐步形成的。

從漢字幾千年的發展史看,如果把象形文字至秦小篆劃為古文字,那么我們把隸書和一直到今天使用的楷書,都歸為今文字。因此,隸書上承篆書之規脈,下開楷行之基礎,在我國文字和書法發展史上有著很重要的地位,無論從實用性或藝術性方面看,它的出現都是一個極其重要的轉折,它是我國漢字演變中的一次重大變革。由於西漢初期的制度承襲秦制,在文字方面也不例外,因而西漢早期的隸書與秦代的隸書無較大差別。它既有秦代的書法特點,又為東漢時期的隸書形成奠定廠基礎,起著承前啟後的作用。從西漢《長沙馬王堆帛書》(圖二)、《居延漢簡》(圖三)分析,筆畫已有簡化,篆書味也有減少,字型趨向于衡,而用筆的提按頓挫,線條的波磔變化,結體的縱橫勢態,比秦代的隸書更為明顯。相對來說,較多地流露出書寫者的天真和質樸,然而在書法技巧上還不夠成熟,不是典理的隸書。

西漢中期至東漢,隸書漸臻完美,尤其在東漢,由於統治階級採取了一些較為明智的政策,整個社會經濟繁榮,文化藝術也隨之昌盛,樹碑立傳之風人興,湧現出廠大量技藝精湛、風格鮮明的優秀碑刻,從而隸書發展成為正規而又富於藝術性的、具有高度審美價值的書體。

我們通常所說的漢隸,主要是指東漢碑刻上的隸書。它們的特點是用筆技巧更為豐富,點畫的俯仰呼應、筆勢的提按頓挫、筆畫的一波二折和蠶頭雁尾及結構的重濁輕清、參差錯落,令人嘆為觀止。風格多樣且法度完備,或雄強、或雋秀、或瀟灑、或飄逸、或朴茂、或嚴謹,如群星燦爛,達到了藝術的高峰。《乙瑛碑》、《石門頌》(圖四)、《禮器碑》(圖五)、《孔廟碑》(圖六)、《華山碑》(圖七)、《韓仁銘》(圖八)、《曹全碑》(圖九)、《張遷碑》(圖十)等東漢碑刻,足成熟和典範的標誌。

魏晉以後的書法,工要是草書、行書、楷書的形成、發展和成熟時期,許多書法家的主要精力大多用在楷、行、草書上,但隸書並沒打被廢棄,此時的隸書在用筆上逐漸摻入楷法,失卻廠往擰漢隸的古樸和靈秀,趨向整齊千板,結體用筆千篇·律。到了清代,隸書在碑學復興的浪潮中得到了重振和發展,出現了許多書法大家,取得了很高的成就,形成了隸書藝術的第二個高峰。如鄭( )(圖十一)、金農(圖十二)、桂馥(圖十二)、鄧石如(圖十四)、伊秉綬(圖十五)、趙之謙(圖十六)、何紹《圖十七》。特別是鄭()等人,是倡導、學習和繼承漢碑的先驅,並在繼承漢隸的基礎上又加以創新,成為清代書法藝術的主流和熱門之一。特別是近百年來,我國考古工作者發掘出了大量的春秋戰國至漢代的木牘、竹簡、帛書的墨書真跡,使我們有幸親睹古人筆法,為研究古人法度,學習古人書藝,提供了第一手資料。

隸書的代表作與書法家

漢簡

1906年,匈牙利人M.A.斯坦因在新疆民豐縣北部的尼雅遺址發現了少量漢簡。次年,他又在甘肅敦煌一帶的一些漢代邊塞遺址里發現了700多枚漢簡。這是近代初次發現的漢簡。此後陸續有新的漢簡出土,至今共發現4萬餘枚。從西漢簡上可看到漢字字型從古隸逐漸演變以及草書形成的過程,從東漢中後期簡上又可以看到隸書開始向楷書演變的情況,所以漢簡也是研究漢字發展史的重要資料。除了尼雅漢簡等少量比較特殊的例子,已發現的漢簡可以根據出土情況分為兩大類。一類是在漢代西北邊塞地區遺址里發現的,可簡稱為邊塞漢簡。一類是在漢墓里發現的,可簡稱為墓葬漢簡。

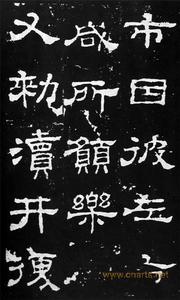

石門頌

全稱《漢司隸校尉楗為楊君頌》.又稱《楊孟文頌》。東漢建和二年(148年)十一月刻,摩崖隸書。20行,行30、31字不等,縱261厘米,橫205厘米。藏漢中博物館。它卷鐫刻在古褒斜道的南端,即今陝西漢中市褒城鎮東北褒斜谷古石門隧道的西壁上。內容為漢中太守王升表彰楊孟文等開鑿石門通道的功績。文辭為王升撰。此摩崖刻字書寫較隨便,不刻意求工而流露出恣肆奔放、天真自然的情趣,為後世書家所珍愛。

北魏酈道元《水經注·沔水》云:“褒水又東南歷小石門,門穿山通道,六丈有餘。刻石,言漢明帝永平中,司隸校尉楗為楊厥之所開”,這是有關《石門頌》的最早記載。酈道元精於古歷史地理之研究,為世所公認,但疏漏失察之處,也在所難免。以上記載中就有兩處失實:一是頌文中因有“楊君厥字孟文”一語,酈氏便誤以為這位楊君名厥字孟文。後世不少學者沿襲酈說,不加深究,遂致以訛傳訛。如宋歐陽修《集古錄》即從酈說,趙明誠《金石錄》更將《石門頌》徑稱為《楊厥碑》了。經過宋代洪适《隸釋》一書的考證,才弄清此處的“厥”字,實際是語助詞,也可解釋為“其”或“他的”的意思,並不是這位楊先生的名字。洪氏引《華陽國志》所載,楊君實名渙,字孟文。二是酈道元及其以後的許多人,以為古石門是楊孟文開鑿的,這也與史實不符。開鑿石門之舉,早在漢高祖劉邦時代就開始了,只是沒有完成。據石門的另一著名摩崖《鄐君開通褒斜道刻石》明確記載,東漢明帝水平六年至九年(63~66),漢中太守鄐君最後完成了開通褒斜、石門的任務。後因安帝初年屢遭戰亂毀壞,石門阻塞不通。順帝初年,經楊孟文再三奏請,才重新修復。因此,楊孟文與石門之首次開通,沒有直接關係。

《石門頌》的藝術成就,歷來評價很高。其結字極為放縱舒展,體勢瘦勁開張,意態飄逸自然。多用圓筆,起筆逆鋒,收筆回鋒,中間運筆道勁沉著,故筆畫古厚含蓄而富有彈性。通篇看來,字隨石勢,參差錯落,縱橫開闔,灑脫自如,意趣橫生。《石門頌》為漢隸中奇縱恣肆一路的代表,素有“隸中草書”之稱。文中“命”、“升”、‘誦”等字垂筆特長,亦為漢隸刻石中所罕見。《石門頌》對後世影響很大。清張祖翼跋此碑云:“然三百年來習漢碑者不知凡幾,竟無人學《石門頌》者,蓋其雄厚奔放之氣,膽怯者不敢學,力弱者不能學也。”楊守敬《平碑記》云:“其行筆真如野鶴閒鷗,飄飄欲仙,六朝疏秀一派,皆從此出。”

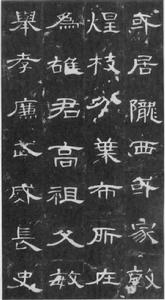

史晨碑

《漢史晨碑奏銘》,又稱《史晨碑》或《史晨前碑》、《漢史晨謁孔嚴後碑》、又稱《史晨後碑》,兩碑同刻一石兩面。〈史晨前碑〉奏銘建寧二年碑刻後,又追述建寧元年到官,刻在背面。有謂先刻元年,轉後面。前碑,隸書,無額,十七行,行三十六字,後碑,隸書,十四行,行三十六字山東曲阜孔廟。〈史晨前後碑〉為著名漢碑之一,碑字結體方整,端莊典雅。筆勢中斂,波挑左右開張,疏密有致,行筆圓渾淳厚,有端莊肅穆的意度,其挑腳雖已流入漢末方棱的風氣,但仍有姿致而不板滯。清方朔以為〈晨史碑〉”書法則肅 括宏深,沈古遒厚,結構與意度皆備,洵為廟堂之品,八分正宗也“(見〈枕經堂題跋〉)。何紹基說:”東京分書碑尚不乏,八凡遇一碑刻,則意度各別,可想古人變化之妙。要知東京各碑結構,方整中藏,變化無窮,魏、吳各刻便形板滯矣“(〈史晨碑〉跋)。此本“秋”字完好,為明拓精本

前碑全稱《漢魯相史晨奏祀孔子廟碑》。隸書,兩面刻,前碑刻於東漢建寧二年(166年)三月。17行,行36字。後碑刻於建寧元年(165年)四月。14行,行36字。現存山東曲阜孔廟。碑文記載魯相史晨祭祀孔子的情況。後碑全稱《漢魯相史晨饗孔廟碑》,記載孔廟祀孔之事。文後有武周正書題記四行。

《史晨碑》為著名的漢碑之一。前後碑字型如出一人之手,傳為蔡邕書。結字工整精細,中斂而四面拓張,波挑分明,呈方棱形,筆致古樸,神韻超絕,為漢隸成熟期方整平正一路書法的典型,對後世有深遠的影響。明郭宗昌謂其“分法復爾雅超逸,可為百代模楷,亦非後世可及”。清萬經《分隸偶存》評云:“修飭緊密,矩度森然,如程不識之師,步伍整齊,凜不可犯,其品格當在《卒史》(《乙瑛》)、《韓勑》(《禮器》)之右。”方朔《枕經金石跋》云:‘書法則肅括宏深,沉古遒厚,結構與意度皆備,洵為廟堂之品,八分正宗也。”楊守敬《平碑記》云:“昔人謂漢隸不皆佳,而一種古厚之氣自不可及,此種是也。”

曹全碑

“曹全碑”全稱為《合陽令曹全碑》。刻於東漢中平二年(公元 185年)。明萬曆初年在合陽縣(今陝西合陽)萃里村出土。此碑為豎方形,高 273厘米,寬95厘米,共20行,每行45字。碑文記載了東漢末年曹全鎮壓黃巾起義的事件,也記載了張角領導農民起義波及陝西的情況,也反映了當時農民軍的聲勢和合陽縣民郭家起義等情況,為研究東漢末年農民起義鬥爭史提供了重要的歷史資料。此碑石黑明如塗油脂,光可鑑人,書體是用隸書寫成。文字清晰,結構舒展,字型秀美飛動,書工整精細,秀麗而有骨力,風格秀逸多姿,充分展顯了漢隸的成熟與風格。此碑碑石精細,碑身完整,實為漢碑、漢隸之精品。也是目前我國漢代石碑中保存比較完整、字型比較清晰的少數作品之一。

好王碑大

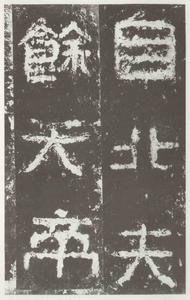

高句麗重要碑刻。又稱好大王碑、廣開土王碑、廣開土王陵碑或永樂太王碑。在吉林省集安市東 4公里太王鄉大碑街,其西約 200米處為好太王陵。好太王是高句麗第19代王,名安,《三國

碑由一方柱形角礫凝灰岩巨石略加修琢而成,石質粗礪,碑面不平。高6.39米,底部寬1.34~1.97米,頂部寬1~1.6米,第3面最寬處可達2米。整個碑體矗立在一塊花崗岩石板上。碑的四面均鑿有天地格,而後再施豎欄。碑文鐫刻在豎欄內,四面環刻,共44行,每行足字41字,原刻總計1775字,其中 141字已脫落無法辨識。碑文字型為隸書,少波磔,大小一般為14厘米見方,書法方嚴端莊、朴茂古拙,備受書家賞識。

碑文內容分 3部分:第一部分記述高句麗建國的神話傳說,並簡述好太王的行狀;第二部分記述好太王征碑麗、伐百濟、救新羅、敗倭寇、征東夫余過程中攻城掠地並掠得生口等史實;第三部分根據好太王遺教,對好太王墓守墓人煙戶來源和家數作了詳細記載,並刻記不得轉賣守墓人的法令。碑銘是研究高句麗歷史的珍貴資料,由於內容涉及朝鮮半島和當年日本列島倭人的活動,所以自光緒初年發現以來,備受中外史家關注。由於碑體嚴重風化,碑文剝蝕不清,加之傳世拓本多是經拓工用石灰在碑面上作了修補之後製成的,致使對此碑的釋讀分歧很大。80年代初,中國學者經過深入調查,新識讀89字,認定各家有爭議的字62個,查明過去認為是脫文而實際無字29個,共解決了 180字,從而使好太王碑的研究有了巨大突破。

為了保護此碑,1928年曾建築過木質碑亭。1965年,對碑作了化學封護。1977年,在碑座四周修築大型加固的石壇,同時對碑體作了再次封護。1982年,擴大保護區,重建大面積圍牆,修築了鋼筋混凝土結構的大型永久性碑亭,並設有專人進行保護管理。

好太王碑座落在太王與果樹兩鄉交界的公路旁,它是高句麗第十九代王國——“岡上廣開土境平安好太王”的墓碑,亦稱廣開土王碑或廣開土王陵碑。

好太王碑建立於東晉安帝義熙十年(公元 414 年 ),距今已有1500多年的歷史,它由一塊巨大的天然角礫凝灰岩石柱略加修琢而成,這種石料多見於集安的良民和上下活龍一帶的鴨綠江邊。碑體呈方柱型,高6.39米,底部寬在1.34—1.97米之間,四面環刻碑文,字型介於漢字隸書與楷書之間,共付 44 行 , 每行 41 字 , 除去行文及碑石缺損空刻 ,上面共有文字1775個,記述了好太王一生東征西討的戰爭功績和有關高句麗起源及建國的神話傳說,同時對守墓煙戶也做了規定,它是研究漢魏之際高句麗政權形成和發展的僅存資料,是我國碑刻藝術寶庫中的稀世珍品。好太王碑猶如一個碩大的驚嘆號,在提示人們不要忘記歷史。

碑文為漢字 , 大小在 9-10 厘米左右 , 為方嚴厚重的隸書 , 也保留部分篆書和楷書,形成一種方方正正的書法風格 , 是我國書法由隸入楷的重要例證之一。