殘存的古城

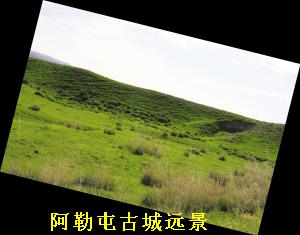

阿勒屯古城位於新源縣新源鎮玉什布拉克村,鞏乃斯河支流恰普河南岸河谷平原,周圍地勢開闊。因解放前盛世才時期設定的金礦局在古城內淘挖出黃金而得名,現在站在高處還能清晰地看到當年開採黃金時留下的一條溝壑。

在阿勒屯古城的城腳下,殘留的城牆有高約4米的小坡,已看不清裡面的結構。阿勒屯古城城作方形,南北長189米、東西寬188米。主要以夯土築成,現在的城牆保存基本完整,局部地段有土坯補築的痕跡。東西牆中部各有一個較低洼的缺口,好像是城門所在。城內建築物皆毀無遺,挖掘黃金時形成的一條寬達45米、深約1米的寬溝,將城劈為東西兩半。城內建築早已蕩然無存,能看見的也只有一些高低不一的土堆,而且很多都是水流和風化所致。只有散落在地上的陶瓷碎片,泛著歷史年代黯淡的光澤。

發現護城河

在阿勒屯古城的中央有一條類似河流的溝渠,據說這是當年盛世才為了在此地挖掘和淘洗黃金,從外面引水到古城城內的。因為靠近古城的中心,勘察者認為它有可能破壞了東西兩座大門的痕跡。古城的城牆應該很高,在實地的勘察中發現,城牆是夯土建築,所以在長年累月和風吹雨打中,城牆的土漸漸沿著城牆向兩邊散落了,覆蓋住了城牆原先的樣子。

在離古蹟大約500米左右的地方,也就是環繞著城牆的地方,明顯可見一條暗黑色的線條,勘察者認為這是古代的護城河。並推測古城可能存在著外城和內城兩座城池。然而,現在古城的作用和功能都無法考證,從出土的文物特徵看,該城的年代被判定為唐朝至宋元時期。兩邊耀眼的脈,緊擁古城散發著它千百年來神秘的金色。