地理位置

阜田石蓮洞

阜田石蓮洞吉水縣阜田鎮往北15里處有個村莊叫張家山村,該村的北邊地勢平坦,四周群山環繞。村前不遠的地方有一個群石堆生而成的石洞,鳥瞰其外形像蓮花,該石洞以形狀得名,叫作“石蓮洞”,是吉水縣的著名古蹟之一。

石蓮洞在萬華山南麓,座西北朝東南。東西長150米,南北長140米,占地21000平方米。內有大小洞八、九處。

景色

走近石蓮洞,只見四周怪石嶙立,內有大小洞五、六處。最大的石洞叫“佛廬”,洞口岩上刻有“石蓮洞”三字,洞內可容納百餘人。“佛廬”右邊的後面有一個小洞,洞高八米,洞頂嵌有鐘乳石,洞口邊上有一石床。過了大洞仄徑,有短垣小門,署名“虎豹關”。石洞頂上築有講經台,講經台前面有一方牌,方牌上方刻有“小蓬萊”三字,方牌兩旁垂檐丹楹,別具一格。洞頂北邊的岩石中有顆古荊樹,屹立石間,高達數丈。洞門右邊有數株羅漢松,二、三人才能合抱。

石蓮洞屬丹霞溶崖地貌,洞不深而幽,岩不高而奇。進石蓮洞內,只覺寂靜深幽,兩邊的崖石摩肩接踵,曲折迂迴,重戀疊嶂。石蓮洞由數個大小不等的岩洞組成。這些岩洞,逶迤相接而又各具特色。其中石蓮主洞位於岩區中心,岩內鑲嵌著一座庵堂,說是“鑲嵌”,其實是因為庵堂以岩為頂,以崖作壁。沿著陡峭的崖壁拾級而上,我們來到了庵堂。只見此庵拱形大門上方框格內書有“小蓬萊”三個筆力猶勁的大字,門楣兩側刻有一副對聯:“眼前莫道非蓬島,足下誰知是洞天。”駐足庵前,但見裡面香菸繞繚,燭光昏暗,肅穆莊嚴。

一條隱秘的岩穴成了登堂入室的通道。我們鑽進岩洞,在狹小的穴道里彎腰弓背,匍匐上行小心翼翼左突右閃,霎時,眼前豁然開朗,別有洞天,原來已經來到洞頂上的外面山岩,這真是鬼斧神工的雕鑿,刀劈斧砍般的巨石聳立著,岩壁陡峭挺撥,站在上面,甚是觸目驚心,仿佛就有粉身碎骨之感。我們攀援到懸半壁上的一塊長約丈余寬約三尺左右的巨石上。

歷史悠久

到石蓮洞,首先要說的是它的開發者羅洪先。羅洪先(1504—1564),字達夫,號念庵,吉水縣盤谷鎮谷村人,明代嘉靖八年(1529)狀元,是我國著名的地理學家、理學家和文學家。據《明史》載:1546年,羅洪先違逆權相,辭官歸里,見鄉里“山中有石洞,舊為虎穴,葺茅居之,命曰石蓮。謝客、默坐一榻,三年不出戶。”羅洪先在石洞南邊建正學堂,設立書院,從此石蓮洞開始寫下了自己的不朽篇章。在羅洪先一生的學術成就中,以地圖學貢獻最大。他用了二十多年的時間,爬山涉水,考圖觀史,在元朝朱思本的《輿地圖》的基礎上,“悉所見聞,增其未備”,精心繪製了《廣輿圖》2卷,共有28幅地圖。

為了使《廣輿圖》便於翻閱、攜帶,他從妻子在鞋子上繡花縮樣中得到啟發,發明了今天全世界仍然在沿用的比例尺。此外,羅洪先還寫了大量的理學論文和記游詩,著有《羅念庵先生文集》24卷、《冬遊記》1卷和《甲寅夏遊記》,其中許多著作便是羅洪先在石蓮洞完成的,如至今仍保留在吉水的珍貴文物書籍有《增廣朱思本廣輿記》、《羅文恭石蓮集》等。

羅洪先辭官歸隱石蓮洞後,他心靜如水,心態恬然。在石蓮洞的後面,當時有一條小溪,它沿西北方向而流,小溪的兩岸是一大片茂密的梅花樹。羅洪先把這條小溪稱作為“梅溪”,經常攜帶友人來梅溪遊覽,觀賞兩岸的美麗景色。在梅溪臨洞門的高崖處,羅洪先還手書了“梅關”兩個大字。有一次,羅洪先同友人遊覽時詩興大發,寫下了《梅溪二首》,表達了他辭官歸隱後寄情于山水的平靜、高雅的情懷。詩曰:

(一)

洞外梅發手常題,只欠花前水一溪。

我笑欠溪君溪洞,世間勝事許誰齊?

(二)

梅落清溪水一香,汲溪烹茗客同嘗。

石邊我醉梅花月,兩地幽懷誰短長?

談到石蓮洞,就不能不談石蓮洞書院。書院建在石洞的右邊,前後兩棟,前棟叫“正學堂”,後棟叫“觀復閣”,左為“六秀堂”,右為“歸靜處”,門前兩側有廂房。據《石蓮洞志》載:羅洪先曾在此潛心研究,傳授儒教理學。當時石蓮洞書院、白鹿洞書院和鵝勝書院並列為江西三大書院,為吉安培養了一大批文人名士。其中著名的有“一門三進士”之一的曾乾享和“半邊月可以照天下”的探花劉應秋。

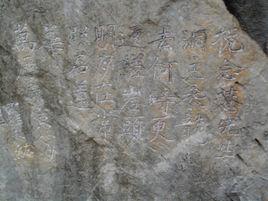

因石蓮洞地處偏隅,書院後來也由繁榮走向了低谷,書院旁邊還擠入了佛堂、道觀。但後人仍十分欽佩羅洪先的人品和才能。明代進士羅大紘在遊覽石蓮洞和書院後,在羅洪先睡過的石床的右上方石崖上寫下了一首深情懷念羅洪先的五絕:

洞主乘龍去,何時更返槎?

岩頭明月在,常照石蓮華。

清代順治年間進士施閏章從外地調入吉安任職後,有一次專程來到石蓮洞遊覽,寫下了《題石蓮洞洞門》一詩,詩中既盛讚了書院的幽靜環境,又表達了對當年辟洞講學的羅洪先的無限懷念。詩曰:

古木蒼藤老未枯,洞門幽鳥自相呼。

白雲不記人來往,誰似當年舊主無。

特色景點

主洞

主洞上方有石桌、石墩、石床,相傳是羅洪先當年著書立說、休息之所。他在這裡勤奮求索,發明了比例尺,繪製出我國歷史上最早的分省地圖集《廣輿圖》。出主洞往左百餘米處有短垣,垣上有小門,羅洪先手書的題額“虎豹關”筆力遒雋。相傳這裡是羅洪先當年驅除虎豹之地。虎豹關後面不遠的岩壁上,有羅洪先手書“梅關”二字。當年羅洪先見這裡梅花朵朵,鐵骨錚錚,詩興大發,作《四月至洞見梅花》詩一首,詩曰:“春日初臨已艷陽,石門自啟入青蒼。莫言洞裡無供給,已因梅花到骨香。”興之所至,又在洞壁題“梅關”為記。壁間還刻有萬曆進士羅大繚()統懷念羅洪先的五絕一首:“洞主乘龍去,何日重返槎?岩頭明月在,常照石蓮華”。

佛廬洞

佛廬洞還築有“講經台”,是羅洪先講學的地方。相傳羅洪先通《易經》,他精選弟子,築台講授《易經》。講經台重檐丹楹,四周古木簇擁;壁間有一副楹聯:“講席至今存大雅,經台終古壯奇關”。羅洪先早已歸去,斗轉星移,講經台更名為“小蓬萊”。

懷濂堂

羅洪先為懷念大理學家周濂溪而建築的。洞南有正學書院,為明嘉靖三十七年(1558)督學王敬所創,羅洪先作記。書院規模較大,青磚碧瓦,前後兩棟,中有天井。前棟曰“正學堂”,後棟曰“觀復閣”。正學堂左為“六秀堂”,右為“歸靜處”。門前兩側有廂旁,左叫“探月軒”,右稱“遠塵樓”,志載,羅洪先曾在此攻讀著述,會友授徒。

1958年,在“正學堂”創辦了石蓮農業中學,後改為石蓮中學。