關中民俗藝術博物館

關中民俗藝術博物館位於南五台山腳下的關中民俗藝術博物院,總投資6.0733億元人民幣、占地571畝、建築面積10萬平方米,是西安市長安區“十一五”期間重點實施項目。博物院規劃有展廳,展廊,庫館中心,會議中心,關中民居(20院明、清老宅院原樣搬遷至院中,20院仿建院落)劇場書院,文化名人院,食園食府,文廟,武廟,鐘樓,鼓樓,縣衙,茶樓,溫泉浴場,戲水中心,農家小院,各種民間工藝作坊,七星閣,青雲閣,古典別墅,祭壇廣場,湖面及百餘棵百年以上古樹為骨架的古典園林小品花塢草榭。從建築到園林全部為明、清風格。按功能劃分為民俗文物展館區,遊覽區,名人活動區,休閒度假區,會議中心,別墅區等功能區。已經徵集收藏的各類展品達萬餘件,其中石碑、栓馬石5000餘件;名人字畫3000餘幅;木雕及其它藏品2000餘件,還有磚雕、玉雕、木雕及鐵鑄類、紡織品類、陶瓷類等豐富藏品。目前館藏已有12000多件石雕、近萬件木雕和磚雕、2000多幅不同時期的名人字畫及4000多件周、秦、漢、唐以至明、 清時期陝西關中民間的日常生活用品和生產、交通工具等。其中,已建成了恢弘壯觀、錯落有致的古代民居一條街;具有典型農耕文化、傳統的耕讀傳家思想的稷王廟也正在建設之中……

簡介

作為中華民族的發祥地之一,陝西關中對中華民族文化的形成具有本源性的意義,是民族文化根脈之所系,其文化遺存十分豐富。關中民俗藝術博物院的建築和藏品,是關中人民在長期的生產、生活中,智慧和創新的結晶,包含著關中民眾的信仰、生活、政治、經濟、藝術創作等全方面的文化,是人們生產生活的歷史寫照。中央美術學院金芝林教授對關中民俗藝術博物院評價說:“拴馬樁是陝西具有代表性的民間文化藝術品,在民俗文化方面有很高的價值,它從一個側面代表了中國石刻藝術的成就。保存好這些民俗文化與藝術品,等於保存了中華民族本源的文化、美學和民族精神。”

關中民俗藝術博物館

關中民俗藝術博物館關中民俗藝術博物院院長王勇超,在保護和搶救民族民間文化方面不遺餘力。他表示,關中民俗藝術博物院的建設,既搶救和保護了中華民族本源性的文化遺存,對當地的文化產業也將起到促進作用。它將成為陝西對外文化交流的一個視窗,也將成為陝西民俗文化和中華民族傳統美德的收藏、教育、研究基地和傳播中心,為陝西文化強省的建設發揮重要的作用。

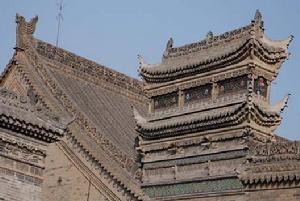

博物院古民居一條街,是將散落在關中各地的、具有保護價值的100多所典型民居整體收購,移建到此,實施異地保護並開發利用。它豐富的文化內涵,不僅具有研究價值,其中數量眾多、工藝精湛的木雕、磚雕、石雕等也具有極高的審美和觀賞價值。

館內收藏

博物院收藏的拴馬樁、飲馬槽、石人、石獅、石龜等石雕藝術品12000多件,特別是雕刻精美、形態萬變的拴馬樁,為博物院增添了別樣特色。這些拴馬樁大都用青石雕刻而成,集中在一起,規模宏大,陣容非凡,凸顯威猛之勢,令人驚嘆。它們的造型豐富,人物形象基本以胡人為主,其中十幾件胡人婦女形象的拴馬樁更是引人注目,代表了當時文化中進步的人文關懷與男女平等思想,也充分證明了宋明時期,我國西北各民族在關中地域的不斷征戰、遷徙和文化的融合。這些拴馬樁不僅是我國一流的石刻藝術珍品,更是研究我國宋明時期西北民族歷史的實物。這些石雕珍品不但為我國今後的藝術創作提供了重要的借鑑和影響,而且對藝術、民間文化和歷史文化等研究機構提供了寶貴的資料。

精美的明清居

精美的明清居博物院的豐富收藏都是來源於關中地區和黃土高原,依託豐富多樣的收藏,關中民俗藝術博物院將為弘揚民族精神搭建廣闊的平台。它將以民間信仰的祭祀活動、民間文藝的展演、農耕文化的節慶活動、對民間技藝的傳承等形式進行開發利用,將關中民俗藝術博物院打造成陝西乃至全國的民間骨幹文化產業,引領和推動當地文化產業的蓬勃發展。

關中民俗藝術博物院的建設,不僅填補了民間文化文物館藏的空白,而且開創了民間文化研究的新領域。建成後的關中民俗藝術博物院將具有集文物保護與展覽、民間生活體驗、民間藝術展演、民間祭祀和旅遊等功能齊全的民間文化示範區,和陝西現有的黃帝陵祭祀旅遊示範區、曲江旅遊示範區組成陝西完整的祭祖文化、廟堂文化、民間文化體系,展現陝西豐厚的文化底蘊和文化遺存。

有著“地上兵馬俑”之稱的民俗藝術博物館占地500畝,從80年代中後期至今已搶救、保護、徵集優秀的民俗遺物及各類石雕藝術品33600餘件套,尤其以8000多個精美的栓馬莊和40院古民居,吸引著國內外專家、學者、遊客的目光,它是關中地區數千年來各名族生存和文化融合的歷史見證,形成了一個民族文化展示研究基地、民族精神及青少年愛國主義教育基地、電影電視拍攝基地、因此成為“國家文化產業”,是一個大型公益性文化事業與文化產業為一體的帶動項目。

拴馬樁

拴馬樁名詞解釋:栓馬莊

廣泛流傳於陝西渭南鄉村的民間石雕品。也稱“拴馬石”。在農家宅院、門前用以拴馬、牛等牲畜的石雕樁。雕刻精美的拴馬樁稱“樣樁”、“看樁”。拴馬樁所用石材多是灰青石、黑青石,少數用細砂石。一般大型的通高約300厘米,中型的約260厘米,小型的約230厘米。石樁分四部分:樁頭,是石雕的主要部位;樁頸(台座)承托樁頭,一般為上圓下方,其上浮雕蓮瓣、鹿、馬、鳥、兔、雲水、博古等圖案;樁身,少數刻串枝紋、卷水、雲水紋;樁根則埋入地下。樁頭圓雕,有表現人物,人與獸和多人物組合形象,也有表現神話故事人物如壽星、劉海、仙翁等。動物形象則有獅、猴、鷹、象、牛、馬等。較精彩的是人騎獅。多在石獅子前肢或人臂腕間鏤鑿穿系韁繩的孔眼,石獅子突出其扭轉身軀的動態,騎者則表現為俯身前沖,或駝背卷伏的動態,頗為生動。人物五官及衣飾刻劃細緻,所持物件如菸斗、如意、琵琶、月琴都很逼真。拴馬樁石雕在整體上能綜合運用圓雕、浮雕、線刻手法,具有濃厚的地方特色。

相關介紹

關中民俗藝術博物館

關中民俗藝術博物館被列為“國家文化產業示範基地”的西安關中民俗藝術博物院將於12月19日試營業。

西安關中民俗藝術博物院的參觀門票價格為每人120元,對1.2米以下兒童、70歲以上老人、殘疾人(坐輪椅者)全免;大、中、國小學生個人參觀的實行半票;學生團體參觀的憑介紹信每人30元。

西安關中民俗藝術博物院坐落於西安南郊、秦嶺隋唐佛教聖地南五台山北麓。

博物院建設呈明、清園林風格,被列為陝西省和西安市“十一五”重點建設項目“國家文化產業示範基地”。

院藏明清古民居群及大批獨具特色的精美石雕拴馬樁等為“世界性的奇觀珍寶”。