簡介

長門號戰列艦

長門號戰列艦 長門是日本海軍的長門級戰列艦的1號艦,其名字取自舊長門國。在第二次世界大戰中的戰艦大和在建造期間與戰時均採取了嚴格的保密措施,因此在戰時及戰後初期,長門和陸奧仍然是當時日本國民熟知的代表日本海軍的戰艦。

長門號原本是日本海軍的八八艦隊計畫中的一號艦。長門號戰艦於1916年完成初始設計,並選定“長門”為艦名。日德蘭海戰後根據海戰的經驗,由平賀讓博士(後晉升至技術中將)主持修改設計方案。於1917年8月28日在廣島縣的吳海軍工廠動工,並於1919年11月9日下水、1920年11月25日完工交艦。建造費用為當時價格4390萬日圓以上。

值得一提的是,開戰初期為日本海軍南征北戰打天下的航空母艦加賀號也是使用長門級的艦體,因華盛頓條約的限制而改為航空母艦,這樣雖然使它在開戰初期曇花一現,最終還是免不了進海底的份。

長門號竣工後為當時世界最大口徑的41厘米(因當時日本採用國際公制口徑,剛好是41cm)主炮及擁有高速高機動力的戰艦。由於華盛頓裁軍條約禁止了搭載41厘米(16吋)主炮戰艦的建造,長門與其姊妹艦陸奧、英國的兩艘納爾遜級戰列艦、美國的三艘科羅拉多級戰列艦為當時擁有最大口徑火炮的戰艦,在海軍假日時代被並稱為七大戰艦(bigseven)。航速達到了二十六點五節,但是在公開時日本海軍將其速度隱瞞為二十三節。長門號的造型和其它的日本戰艦有所不同.和以往的三角檣式比起來更顯得雄偉的多重檣式。長門服役後,發現前桅樓上面的建築阻擋了氣流,並且中部建築稀少氣流速度快形成氣流下沉,形成了一個空氣稀薄的區域,前部煙囪離前桅樓較近,排出的煙塵與熱氣,被吸向桅樓上面的指揮所,那裡值勤的官兵苦不堪言。其後雖然臨時在煙囪上加裝排煙罩但效果不佳,因此在1924年將長門的前煙囪改為向後彎曲的形狀完全解決了排煙倒灌問題。長門的屈曲狀煙囪成為日本國民熟知的特徵。

服役歷史

1928年4月9日,以長門為首,並與戰艦陸奧、扶桑、輕巡洋艦天龍及16隻驅逐艦組成的日本艦隊遠航英國皇家海軍遠東艦隊基地香港,由加藤寛治大將指揮,而長門艦長是松下薫大佐。艦隊到達香港水域後從維多利亞港東邊鯉魚門航道入港,其目的是作所謂的親善訪問。其間曾開放給香港市民上艦參觀。長門及其艦隊在香港共逗留五日,在4月14日離開。這是長門艦歷史中唯一一次出訪。

現代化改裝

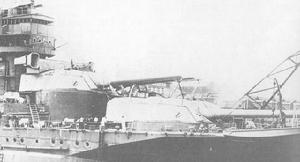

長門在1934年至1936年進行了大規模的改裝,改裝塔式桅樓(艦橋)。廢除屈曲的煙囪,並以一座的煙囪代替原來兩座,煙囪遠離桅樓。更換了新式專燒重油鍋爐。追加裝甲,增加防魚雷突出隔艙,減少副炮以及增設對空火力,並取消所有魚雷發射管。另外,加裝一座飛機彈射器及配備三架偵察機。

太平洋戰爭

太平洋戰爭開戰時,長門作為聯合艦隊的旗艦,與姊妹艦陸奧共同編成第一戰列艦戰隊。1941年12月2日,由長門號上發出了「登新高山1208」的密碼電文,向出航的機動部隊下達了攻擊珍珠港的命令。

1942年2月12日,山本大將把大將旗移至大和,大和成為新的聯合艦隊旗艦。1942年6月的中途島海戰中,長門雖然被編入第一戰隊參與戰事,但是並沒有進行戰鬥,戰鬥結束後收容了加賀(赤城?)的生存者返國。

1943年於加羅林群島的特魯克島基地,在1944年2月從特魯克島撤退後改為停留在林加錨地基地。1944年6月參加阿號(A-Go)作戰,在19日的菲律賓海海戰(馬里亞納海戰)中受到空襲,但損傷輕微。

1944年

10月參加捷一號作戰,於10月24日錫布延海海戰中,於14:16被美軍航空母艦富蘭克林(USSFranklinCV-13)及卡伯特(USSCabot,CVL-28)的攻撃機的2枚炸彈擊中。一發破壞了多座機槍和第一鍋爐艙送風機,令其被迫熄火25分鐘只能以三軸運轉。另一發則破壞了無線電室及餐廳附近。令52名乘員死亡、106名負傷。

10月25日薩馬島海戰中,06:01向美軍航空母艦聖洛(USSSt.Lo,CVE-63)進行炮擊未取得戰果。06:54美軍驅逐艦赫爾曼(USSHeermann,DD-532)向榛名發射魚雷,該魚雷偏離榛名而航向大和與長門,大和兩舷被魚雷夾著且限制著迴避空間(魚雷和大和的航速相同),迫使兩艦向北迴避航行約16公里。長門的主炮及副炮繼續向美軍航空母艦進行炮撃。09:20栗田中將命令中止炮撃並航向北方。10:20再次命令南進,但艦隊遭到愈趨激烈的攻撃,在12:36再次下達撤退的命令。長門於12:43被2枚炸彈擊中但損傷輕微。10月26日撤退後,聯合艦隊仍受到美軍激烈的空襲。長門被大黃蜂(USSHornet,CV-12)的艦載機4枚炸彈擊中,38名乘員陣亡及105名負傷。長門在該日共發射了99發主炮彈及653發副炮彈。

長門號戰列艦

長門號戰列艦 1944年11月25日,長門回到神奈川縣橫須賀港,燃料、物資均不足,難以再次作遠程航行。1945年2月受命執行沿岸防禦任務,6月1日艦種變更為橫須賀鎮守府警備艦,其對空裝備搬上陸地。1945年7月18日長門被航空母艦愛塞克斯(USSEssex,CV-9)、倫道夫(USSRandolphCV-15)、香格里拉(USSShangri-laCV-38)及貝勞伍德(USSBeleauWood,CVL-24)的艦載機攻撃,並被3枚炸彈命中,艦橋遭破壞,艦長大冢乾少將戰死,繼任艦長是杉野修一大佐(旅順港閉塞作戰戰死的“肉彈勇士”杉野孫七兵曹長之長子)。

最後經歷

日軍投降後,1945年8月30日長門被美軍接收。1946年3月18日前往馬紹爾群島的比基尼島,成為十字路口行動(美軍的核子彈爆炸試驗)的靶艦,艦長是W·J·惠普爾上校。隨行乘載180名美國海軍士兵。移動途中為進行小修理停留於恩內威塔克環礁。

日本長門號戰列艦

日本長門號戰列艦 1946年7月1日進行的第一次實驗(ABLE、空爆/引爆點位於預定地點上空)中,以戰艦內華達號為中心,長門配置於距離預定引爆點400米處。核子彈於長門西方600米上方引爆,與預定引爆點距離約1.5公里(1,640碼)。當時長門幾乎無損(只有面向引爆點的裝甲表面溶解而對航行不構成問題)。與長門同時作為實驗靶艦的酒匂於次日沉沒。

7月24日的第二次實驗(BAKER、水中引爆)中,長門距離核子彈引爆點約900-1000米的位置,造成右舷約5度的傾斜。即使如此,直到7月29日早晨,進行原爆實驗的人員往長門所在海面看去,長門仍於海上漂浮。至7月29日夜間,長門在無人察覺之下安靜地翻轉沉沒。

現在長門的沉沒處成為潛水愛好者的地點,是寶貴的觀光資源。雖然在沉沒狀態,但當年七大戰列艦之中仍然以完整形式存在的只有長門。

歷代艦長

1.飯田延太郎(大佐):1920年3月2日~

2.樺山可也(大佐):1921年12月1日~

3.高橋節雄(大佐):1922年11月10日~

4.左近司政三(大佐):1923年12月1日~

5.中島晉(大佐):1924年12月1日~

6.長谷川清(大佐):1926年12月1日~

7.松下薫(大佐):1927年12月1日~

8.井上繼松(大佐):1928年12月10日~

9.濱田吉治朗(大佐):1929年11月30日~

10.中村龜三郎(大佐):1930年12月1日~

11.原敬太郎(大佐):1931年10月10日~

12.杉坂悌二郎(大佐):1931年12月1日~

13.齋藤二朗(大佐):1935年7月15日~

14.福留繁(大佐):1938年12月15日~

15.大西新藏(大佐):1940年10月15日~

16.矢野英雄(大佐):1941年8月11日~

17.久宗米次郎(大佐):1942年11月10日~

18.早川乾夫(大佐):1943年8月2日~

19.兄部勇次(大佐):1943年12月15日~

20.澀谷清見(大佐):1944年12月15日~

21.大冢乾(少將):1945年4月27日~

22.杉野修一(大佐):1945年7月24日~

1.W·J·惠普爾(上校):1946年3月18日

性能數據

長門號戰列艦

長門號戰列艦 基準排水量:39,120噸;滿載排水量:42,850噸

長度:224.94米;寬度:34.59米;吃水:9.5米

引擎種類:蒸氣輪機(4軸);引擎輸出功率:82,000匹

航速:25.3節

續航距離:5,500浬(16節)

裝甲:13,000噸

艦載機:3架

乘員:1,368人

武備

完工時:4座41厘米雙聯裝主炮;20座14厘米艦炮;4座7.6厘米高射炮;8座53厘米魚雷發射管

改裝後:4座41厘米雙聯裝主炮;18座14厘米艦炮;4座12.7厘米雙聯裝高射炮;10座25毫米三聯裝高射炮