事件背景

八一廠記者李連祥(左一抱攝影機者)和巡邏隊於1969年8月12日勘察地形後的合影。第二天照片上的人員全部犧牲

八一廠記者李連祥(左一抱攝影機者)和巡邏隊於1969年8月12日勘察地形後的合影。第二天照片上的人員全部犧牲珍寶島戰役後,中蘇邊境局勢進一步緊張,蘇軍在漫長的邊境上頻頻挑起衝突,尋求報復的機會。

鐵列克提地區位於新疆維吾爾族自治區裕民縣巴而魯克山西部地區,與蘇聯交界。據說從沙俄到蘇聯時期,國家每年要有“領土收入”。“收入”方式五花八門,一是將沙俄強加給我們的以某山脊、某河流為界,推到中國領土上的某山脊、某河流,說那就是當年的××山脊,××河流;二是利用每年在平原地帶疏鬆剪跡地帶(蘇軍用直升機驅趕中國牧民羊群,牧民一旦闖入這個區域,蘇軍就開槍射擊),向中國侵入一犁、多犁;三是在邊界私設界標。設界標是兩國政府的共同行為,經勘測,兩國政府認可,並通過談判簽字為合法有效。

“8.13鐵列克堤事件”由蘇聯政府私設界標引發。

戰鬥部署

原計畫中國邊防代表在巴克圖開始會談,鐵列克提同時開始巡邏,但他們認為晚了易被蘇方發現,於是將巡邏時間提前了。

中方原先布置是:

巡邏組9人(實際出發11人);

中路掩護組13人,5時30分進入無名高地掩護點;

左路掩護組20人,5時30分進入預定掩護位置;

右路掩護組17人,5點30時同時出發進入預定掩護點。

預備隊36人,5時10分在前沿指揮所集結。

前沿指揮組(15人)帶一個警衛班(12人);

戰鬥地點

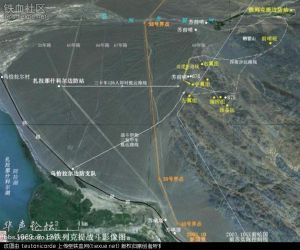

鐵列克提戰鬥地點

鐵列克提戰鬥地點戰鬥地點位於巴音布魯克山正西的山丘高地。網上很多地圖錯誤的把戰場標在靠近阿拉山口的蘇立40號界點的戈壁灘上。從圖上可以看到巴音布魯克山的山腳下的“68年路”,那就是當時中蘇雙方重疊的巡邏道路,雙方發生了很多肢體衝突,69年春夏逐漸升級到開槍射殺對方人員,最後導致了813鐵列克提戰鬥。圖上的棕色線是現在的中哈國界。

戰場詳細示意圖與我方支援陣地、指揮所、預備隊部署圖

戰場詳細示意圖與我方支援陣地、指揮所、預備隊部署圖戰鬥經過

戰鬥經過圖

戰鬥經過圖8月12日下午,蘇軍在其邊防站西側集結坦克、裝甲車10餘輛。

8月13日7-8時(台北時間,比當地時間早2.5小時),蘇軍先後出動2架直升機侵入中國領空,沿邊境低空偵察。

8時04分,蘇軍從39號界碑方向開出指揮車、裝甲車、卡車多輛,步兵數十人,越過邊界,深入中國境內約2公里,進至無名高地西側。此時,由中國邊防站副站長裴映章帶領的小分隊(11人),在邊界中國一側自北向南巡邏。

哈方的戰鬥過程示意圖

哈方的戰鬥過程示意圖 蘇軍在圍攻我主陣地-916高地

蘇軍在圍攻我主陣地-916高地9時40分,當中國巡邏分隊接近無名高地時,蘇軍阻止中國邊防巡邏分隊正常執勤。中國巡邏分隊未予糾纏,繼續行進。當至無名高地北側,蘇軍突然開槍射擊,2名戰士被打傷。中國巡邏分隊迅即進至無名高地及南側小高地,與楊政林帶隊的警戒分隊(11人)回合。這時蘇軍向無名高地和位於695.5高地東南600米處的中國警戒哨位猛烈射擊,巡邏分隊又被打傷2人。

10時20分,中國巡邏、警戒分隊被迫進行自衛還擊,擊退在3輛裝甲車掩護下的數十名蘇軍進攻。不久蘇軍裝甲車又掩護步兵從南側向無名高地攻擊,再次被中國邊防分隊擊退。接著蘇軍又發動第三次進攻,裝甲車從南北兩個方向迂迴到無名高地後側,以猛烈炮火掩護步兵攻擊,遭到中國邊防戰士的頑強抵抗,多次衝擊被擊退。中國邊防戰士因寡不敵眾,戰鬥於13時30分結束。堅守無名高地及其南側小高地的中國邊防指戰員22人(含3名隨軍記者)幾乎全部陣亡,(我方被俘的4人中,3人裴映章、景長雄、溫炳林於蘇軍運送的路途中因重傷不治犧牲)。蘇軍共出動裝甲車10多輛,步兵300餘人,有遠距離火炮支援。

戰場實錄

我方回憶

袁國孝回憶經過

袁國孝回憶經過主戰場唯一倖存者袁國孝回憶(2009年8月13日)

去年10月份我和楊俊奇戰友回到了當年戰場,看到了無名高地的紀念碑,很激動。以前的邊界線是一公里一個灑了石灰水的石頭堆,現在是鐵絲網。回故當年,一陣心酸,山上我們22個人,犧牲了21,為保衛祖國領土貢獻了自己的青春。

我們是8.13凌晨從鐵列克提出發,之前領導們作了很多的軍事動員,講邊防政策72字:“針鋒相對,寸土必爭,有理、有節、有利……”;我們的口號是:“寧可前進一步死,絕不後退半步生。”

按照1883年中俄伊犁、愛輝、北京三個條約,蘇俄剝奪走了我150萬平方公里的土地,相當於兩個法國、六個江蘇省的面積,當時戰士們聽到這些,怒火萬丈,在8.13凌晨,帶著這種憤怒走上了戰場,走上了無名高地。

無名高地那時是爭議地區,按照條約線邊界線在無名高地西,在69年6月份,蘇聯偷偷摸摸的把邊界線挪到了無名高地。我們是第三掩護組,由李建班長為第三掩護組組長。

8.13凌晨從邊防站出發,69年8月13號是七月初一、星期三。七月初一的凌晨以後是大月黑頭,雖然漆黑瞅不見什麼,但是戰士們心裡的惱怒已經壓倒了一切,以最快的速度走到了無名高地。

那時我是槍榴彈射手,副射手是尹清啟,還中央新聞電影製片廠記者溫炳林,我們三人是一個戰鬥小組。我們小組是隱蔽在無名高地東南角、山腳往上大約50米位置。隱蔽了不到半小時時間,上面又傳過來話,我們轉移到無名高地東北角,這時天還沒亮。

在太陽剛要出來時,蘇聯的兩架直升飛機從西南的塔里庫里湖方向飛來,通過無名高地上空,飛向卡頭山,縱深有30公里。到卡頭山後,又返回到無名高地。

也就是飛機飛過來開始,太陽剛剛出來時,有三輛大卡車從湖的西北角出發,我們在無名高地往西看,看的很清晰,他們下來一個我們數一個,一共120多人。

那時我和尹清啟只是個入伍才幾個月的新兵,說是上戰場,一腔怒火,可對於事情不懂;溫炳林是個記者,乾哪行講哪行,他光想著拍有價值的鏡頭。他說“小袁和小尹,你們站起來,掂著槍,怒視敵人的飛機,我給你們照相。”

我們倆就站起來,對著敵人飛機歪著頭,怒視著。這時溫炳林說了四句話:“橫眉冷對新沙皇,赤膽忠心守邊防,來日方長顯身手,甘灑熱血保邊疆。”

照完相時間不長,巡邏隊從鋼管山由裴映章站長帶隊出發,走到離無名高地大約二三百米地方,敵人開火。敵人打的第一槍,就打著裴映章,在脖子上貫穿。當時我也不明白,200多米的貫穿傷他竟能爬過來,他帶領的是11人,我們在無名高地的是11人。他爬上來離我的距離不過10米,不能說話、不能動彈,頜下前脖的貫穿傷我看得很清楚,可他怎么能夠爬到山上?當時也沒時間分析這事。

與此同時,騎兵四排排長李國貞爬到離我3米處的射擊位置,他是巡邏隊的,我們是在無名高地的最北端,他是從北來,他坐在那裡休息。

這時,敵人的裝甲車從無名高地西南角過來,繞到北頭掉頭,大約50米下來人,離我的射擊位置大概400米左右。李國貞的槍法很準,只一槍就打倒一個。當時這個人從裝甲車下來,還沒有站穩,就被打倒了。

從李國貞打倒這個人後,戰鬥就激烈了,像是5盤鞭炮同時點著爆炸,分不清點了,子彈急風暴雨式地射向無名高地。

我是槍榴彈射手,我在前面,尹清啟在後面,相距1米左右,我打完了,他能及時地把榴彈遞給我。當時我離裝甲車有400米,槍榴彈的射程150米,有效射程是100米,根本夠不著。69到49,我們才建國20年,運動不斷,武器發展比較落後。

槍榴彈一共8發炮彈,我帶4發,尹清啟4發,我只是打了3發。因為陣地上只有我帶的武器才能威脅到他們的裝甲車,是個打擊對象。打3發後我就不知道了,現在我嘴皮上面和眼下面的傷疤,裡面還有彈皮,就是那時炮彈爆炸以及爆飛的石塊給打著了,就是覺得頭頂“轟”的一下,我什麼也不知道了。

等我醒來時,已經在他們的火車站,這裡離他們的邊防站很近。我們有四個人,裴映章旁邊挨著溫炳林,溫炳林旁邊挨著景長雄,景長雄旁邊是我。當時我們非常渴,景長雄要喝水,溫炳林那時也不知道景長雄名字,就說,“小戰士,堅強些,寧可死,不能向敵人求什麼。”就是不能要水喝,景長雄就不再要水喝了。

我們四人一起,在車站停了一個小時後,先送走的裴映章,又走的溫炳林,溫炳林後走的景長雄。我在最後,在拂曉前被他們的一輛小吉普送走的,拉到一個在戈壁灘上的簡易飛機場。

那時我受傷了,被敵人弄走了,反正什麼也不想了,只是想死、死、死。時間不是太長,又在一個機場降落了,用一輛吉普車把我拉到醫院。後來知道,這裡是阿拉木圖市。

他們用剪刀剪開我的衣服,給我做的手術,做罷手術後,我那個病房裡的記者、軍官、衛兵等等,從房間到走廊,都擠滿了人。

他們問我叫什麼?為什麼要當兵?那時我們上戰場前有教育,領導有安排,就是假如被強行綁架了,不能暴露自己的名字,不能泄露機密。我是個新兵,不知道啥叫機密,咱們的邊防站還是知道的,我什麼也沒有說。

那時我們人人都有語錄本,八一電影製片廠記者李連祥,對士兵很好,就在我的語錄本上寫了“向袁國孝學習”,在14日凌晨,我住的病房兩張床,中間有個小桌,不到有20平米,後面有個窗戶,猛然有人在窗後喊“袁國孝!”我認為我一生當中腦子反應最快的就是那時,有個翻天覆地的轉折。在那樣一種地方,突然有人喊我的名字,是何等的激動,我一想,不對,敵人不知道我名,肯定是從語錄本上看到的,試探我是不是那個人。我就用被子蒙住頭,始終動也沒動。

那幾天,他們的記者、軍官、翻譯天天要給我照相,我向國家保證,向邊防領導保證,我沒有一張照片丟在蘇聯,我的辦法是天天蒙著頭,睡覺也蒙著頭,要睡著了就用頭把被子壓著,防止他們給我照個醜像發出去,不給他們照相的機會。雖然我只是一個才十七八歲的青年,是個新兵,可我代表的是整箇中國幾億人民的形象。

有一個軍官,問我叫啥,非要和我照相,我說可以,就舉起手,拉出打他的架勢,這樣的照片就不能發表的,我說我叫理通道直,後來他們就叫我李道直。

也是一人一個脾氣,有個蘇聯士兵,他每天拿個方凳在門口坐,用兩手在頭兩邊支著,說“薩,薩”。我也不知道什麼意思。一次還拿幾塊糖要給我吃,我反正是不吃。那天他又比劃“薩,薩”,接著有個蘇聯軍官提著照相機進來了,我知道了,他是要我蒙頭的意思。

我在蘇聯整整41天,8月13號到蘇聯,9月22號回來。也受過拷打。我是農村人,犟脾氣,他問啥,我不說啥,怎么也不說,他們就急的打我,打唄,也是沒辦法的事。我這是實話,不管是誰,那時只能隨便他們了。

後來又換了一個翻譯,不帶蘇聯口音,東北過去的,說是山東人,姓張,和我口音差不多,有兩個星期左右。

之後又換個翻譯,是蘇聯人,翻譯的似懂非懂,他問我“想爸爸嗎?”“想”“你那么小,家裡你媽媽一定很難過,想媽媽嗎?”我說“我想媽媽,想也沒用。”問我“想不想回去?”我說“想,可是你們得許我幾個條件,不答覆不回去,給國家獻醜了,回去也沒意思。”

他說“你有什麼條件說吧?”我說“一、還我毛主席語錄;二,我要見我的戰友,我們同時在火車站的那三名戰友,我們要見一面;三、還我軍裝;四、還我……”我這四個條件一個沒答覆,每天都是這樣他問我,我問他,除了這四個條件,多餘的我什麼也不說了。

一次還來了各國的許多記者,一人問我“你到底是紅衛兵,還是邊防兵?”我說“我當然是紅衛兵,也是邊防兵。紅衛兵是年輕人,邊防兵還是年輕人。”回來以後聽說,當時在場的一名日本記者在報紙發表了我是紅衛兵的報導。

萬萬沒想到,到了9月21日下午,蘇聯翻譯告訴我,“你明天可以回去了。”我說“不回去,起碼你得還我軍裝。”回國以後我才知道是9月21號,在那我是黑了白,白了黑的,也不知道幾月幾號。

到22號那天,他拿的衣服,強行叫我穿上,強行送上車,到飛機場,又坐車,每次前面都用毛毯掛著,叫我瞅不著。等車到地點停下後,我一下子精神煥發,這裡是巴克圖,我看到了我的老領導,看到了我的同志們,看到了我們的國旗,看到了我們的國土,我就飛快地跑過去。也就是剛要到邊界時,我發現自己身上的衣服不對,就都給脫下來,渾身精光,只留下一個短褲頭。

我過了邊界線,就上了救護車,從巴克圖到塔城還有8公里,兩邊都是工農兵學商的歡迎隊伍,我要求駕駛員把車開的慢些,我說40天來,我又見到了我的同胞,不要開的快。

那時軍分區的領導給我準備了新軍裝還有襯衣等等,及時送來,我坐上救護車不久就換上新軍裝了。精神好了,思想也好了。

把我送到軍分區衛生所後,新疆軍區副司令員徐國賢就過來看了我,在一起座談,記者很多,有八一電影製片廠的,新聞記錄電影製片廠的,解放軍報的,解放軍畫報的,新疆軍區戰勝報的等等,我回報了在蘇聯的這41天。

9月27號,塔城軍分區舉辦了學習毛主席著作積極分子大會,兩名戰友攙扶著我走上主席台,全場鼓掌;9.30到烏魯木齊,10.1參加國慶觀禮,10.20在烏魯木齊參加了新疆軍區第三屆學習毛主席著作積極分子大會。

蘇方回憶

1999年鮑里斯·邦達爾,紀念扎拉納什科爾湖衝突三十周年

前邊防軍人的筆記坦率而簡單。所涉及的事件也僅僅是偉大的中國和偉大的俄羅斯相互關係中的一個痛苦和荒誕的片斷,兩國多年的友誼仍然牢不可破。但是,在邊防軍人節的前夕我們還是決定回憶一下,忠誠的哨兵是如何像肉搏戰中的戰士那樣保衛自己的蘇維埃祖國的。

從1966年起,我們東部紅旗邊疆區的局勢逐步變得緊張起來,尤其在扎拉納什科爾湖地區。當時中國已經出現與“文革”相關的騷動,侵犯蘇聯邊境的事件也頻繁起來。

邊防軍人被嚴令不屈從於挑釁,並且在任何情況下都不使用武器,用“人牆對人牆”的方式將越境者驅逐出去。人們手挽手,用胸膛將越境者推出我們的領土,同時武器都處於“在背後”的位置。局勢一天天越來越複雜,特別是在”扎拉納什科爾”邊哨。邊防部隊指揮部決定加強這一區域的守衛i,尤其是“石頭”高地。從這個高地可以俯瞰我們整個自準葛爾山口和扎拉納什科爾湖至阿拉庫爾和阿拉湖凹地的谷地。“友誼鐵路”正是沿著這個谷地通往中國。因此毫無疑問有人想在這個高地上擁有絕佳的觀察哨。

1969年夏天,從邊防支隊巡邏隊派出了三輛裝甲車加強這一地段的守衛。一隊軍校的軍士也作為增援被派往前去。在到達”扎拉納什科爾”哨所後,軍官們開始和哨所本身的軍人一起服役,而裝甲車和機組則隱藏在“石頭”高地旁的掩體中。我們的邊防軍人們時刻不停地進行著觀察。8月12日,快到傍晚時,發現一些不明身份的人的可疑的活躍和動作。

幾群人結隊深入到蘇聯境內700米處,來到“石頭”高地上距扎拉納什科爾湖幾公里遠,有邊防哨所和鐵路的地方。到達高地後,入侵者在那裡引人注意地修起工事來,大聲威脅立即趕過來並要求他們馬上離開我國邊界的邊防軍小隊和緊急情況小組。入侵者們沒有履行這些要求,並且硬要動手打架。邊防支隊參謀長尼基堅科中校從自己的指揮所看到這一情形,下令埋伏的普奇科夫少尉在裝甲車和機組的掩護下,開出掩體,駛往“石頭”高地方向,並且幫助我們的邊防軍人將入侵者驅逐出境。普奇科夫很快向正上演著“人牆力量戰”的“石頭”高地開去。看到駛來的裝甲車後,入侵者們開始有些不知所措,他們沒有想到我們在這個區域有裝甲車。他們跑到高處,用他們所帶的各種武器向裝甲車亂射一氣。子彈穿過甲板射穿了普奇科夫少尉的腿並將駕駛員彼修列夫的手打傷。入侵者們繼續開火,一個榴彈炮炮手瞄準了裝甲車,但是他沒能發射。普奇科夫少尉發現了他,下令炮塔上的上等兵波斯托洛夫開火消滅他。從裝甲車開火那刻起,真正的戰鬥就開始了。裝甲車裡的增援部隊很快形成了戰鬥鏈。戰士們在杜列波夫中士的指揮下,用裝甲車壓制越境者的火力,開始進攻高地,而裝甲車則用機槍掩護進攻。尼基堅科中校命令我們位於我方陣地,掩體和戰壕中的全體邊防軍人:“向入侵者發起進攻並將他們趕下‘石頭’高地”。

在戰鬥中不速之客多次試圖用汽車運送70人的兩支部隊,但是蘇聯邊防軍人用密集的火力將這個小組與“石頭”高地阻隔開來。普奇科夫少尉在受傷的情況下,一直指揮裝甲車機組的行動,用火力伴隨邊防軍人的戰鬥行動,直到戰鬥結束。右手受傷的上等兵,駕駛員彼修列夫,駕駛裝甲車直到戰鬥結束。他竭盡全力衝進入侵者據守的“石頭”高地的後方,而機槍手,波斯托洛夫以炮塔和機槍的全部火力將據守高地的入侵者門壓制在地上,使得進攻順利進行。在首批沖入入侵者戰壕的人中,有杜列波夫和上等兵梁贊諾夫。他們用自動步槍在近距離射擊入侵者,向他們投擲手榴彈。“扎拉那什科爾”邊哨指揮戈沃爾領導的小組也英勇地進行戰鬥,其成員有少尉巴比切夫,士兵薩奇科夫,米哈喬夫,赫拉莫夫,特魯凡諾夫。在占領了向我方邊防軍人射擊的高地後,小組俘虜了兩名入侵國境的人,其中一位就是挑釁者的指揮。當年5月份才入伍的年青的邊防軍人們也展示出自己優秀的一面,他們是士兵巴爾金和普洛多夫斯基。士兵特魯凡諾夫在受重傷後被緊急撤離高地,送往哨所,因此得以倖存。在與入侵者的激烈戰鬥中,祖國的哨兵沒有一個人顫抖,沒有一個人表現出意志薄弱,沒有一個人害怕。戰鬥從清晨4點持續到13點。約60-80人的一大隊人被擊潰。

入侵者在戰場上丟下了電影攝影機,照相機,無線電台,望遠鏡,帶火箭的火箭筒,鋼筆,筆記本,大量各式武器,彈藥,子彈夾。在戰場上還找到18具入侵者的屍體。

我方的邊防人員中有兩人被打死:米哈依爾·杜列波夫中士和士兵維塔利·梁贊諾夫。我方共有11人受傷。入侵者方面有兩名傷員被俘。就如上文提及的,他們是入侵者的指揮官和一名年青的士兵。指揮官被重機槍傷及腹部,子彈穿透身體並打中了脊椎,士兵的肩膀受傷。他們被直升飛機送到烏拉恰爾村的醫療點。指揮官在前去的途中死在直升飛機上。士兵在醫療點裡與我方受傷的邊防軍人一起接受治療。後來,在一段時間後,按照兩國高層的協定他被遣送回家。

在戰鬥過程中我們的直升飛機為整個進程提供了保障。珈里茨基上士的機組,克留斯中士和德沃爾尼克中士均表現不凡。

……8月13日清晨4點13分戰鬥打響後,我們巡邏隊被戰鬥警報喚起。近年來所有的邊防人員都作好了隨時會出現這個信號的準備。得到信號後,大家很快收拾好,集合出發前往扎拉那什科爾哨卡,我們有100公里是抄捷徑,全速行軍,徒步跋涉穿越無路區。早晨快8點時巡邏隊到達了邊境哨所。大家都開始各就各位,報告自己已準備好投入戰鬥。我得到巡邏隊隊長布得爾金的命令:“確定裝甲裝置和汽車的掩體位置,將其偽裝好,等待下一步命令”。我們飛快讓車上所有人員下了車,在湖邊稀少的瑣瑣柴叢和葦叢中選出陣地,分散開來,把全部車輛偽裝好,開始等待新的指令。從“石頭”高地方向不時傳來已接近尾聲的戰鬥的開火和爆炸聲。這時一輛剛從戰鬥中回來的裝甲車開到哨所跟前。車身布滿灰塵。全部車輪都被打穿,一些車輪的打氣管被打斷,車身上有25處子彈和碎片擊出的凹坑,前方被榴散彈打穿了一個窟窿。需要把車重新恢復到戰鬥狀態。這時開始用直升飛機運送受傷的邊防軍人去烏恰拉爾村的醫療點。共有11人受傷。在哨所的辦公室組織了一個與眾不同的野戰醫療點,傷員開始被送來時,由哨所的衛生員和婦女們在這裡忙碌:有哨所所長的妻子柳德米拉·戈沃爾,和她一起的有無線電技術員滅捷爾金娜,無線電報務長戈爾金娜,家庭婦女卡德里切娃和商店售貨員羅曼佐娃。

在哨所為被打死的入侵者釘做了棺材。在瑣瑣叢中挖了一個大大的墓坑,傍晚前將棺材都埋了進去。一段時間過後,也是按照政府之間的協定,這些棺材在雙方委員會在場的情況下經國境轉交給了我們的鄰國。

8月15日,所有的人都前往烏恰拉爾村參加戰鬥中犧牲的杜列諾夫中士和上等兵梁贊諾夫的葬禮。他們被葬在村子的墓地。他們的父母和親人都趕來參加了葬禮,他們曾請求支隊領導將他們犧牲的孩子送回烏拉爾,好把他們埋葬在那裡,在自己的家鄉。但是政委說:“這是我們的英雄,就讓他們一直在我們身邊吧,我們要用他們的功績來教育新一代的邊防軍人。我們會為他們掃墓,會時常記著他們的!”父母們離開了,而他們的孩子們留在了異鄉的墓地。而現在,在蘇聯解體後,他們留在了異國的土地上……

巡邏隊在這個地段繼續全員執行戰鬥值勤,因為局勢仍然很緊張。裝甲車載著機組,以三輛車極其增援人員為一組,埋伏在掩體中,每晝夜輪換一次,在“石頭”高地執行戰鬥值勤。換崗都是在夜裡進行,因為白天從鄰國可以看到周圍幾公里範圍的地方。我也在此地和機組一同能夠值勤。這樣一直到9月1日。然後我們被命令返回駐地。

9月份來了命令,將我派往鄰近的巴赫金斯克的紅旗邊防支隊擔任摩托巡邏隊負責技術的副隊長。

我在經歷了扎拉那什科爾湖戰鬥的烏恰拉爾邊防支隊巡邏隊的服役就這樣結束了。

而這些回憶我是在事情發生後30年以後寫下的。那些邊防軍人在它的領土上捐軀的蘇聯已經不復存在,那塊邊境區域也已經沒有了,它已經是另一個國家,成為哈薩克斯坦的地方。和我們共存的只有我們的記憶……

傷亡狀況

我方巡邏隊依仗地形激戰5個多小時,由於事前缺乏準備,我軍增援軍隊未能及時趕到,並缺乏重武器支援,以至主陣地(695.5無名高地)被圍的22名邊防人員(包括3名隨軍記者)幾乎全部陣亡(包括被俘的4人中,3人裴映章、景長雄、溫炳林於蘇軍運送的路途中因重傷不治犧牲),支援部隊也有6人陣亡,數人受傷,包括民兵,另有1人死於醫院搶救未果。另1名被俘生還的戰士經外交交涉在數月後的9月22日被送回中國,袁國孝這名戰士因在被俘期間臨死不懼,竭力抗爭,榮立二等功。

我方參戰隊伍100多人,傷亡68人,其中死亡29人(28人死於戰場);

參戰人員絕大多數系60天前、20天前和8月12日下午從三個不同部隊抽來,老(邊防)站的不多,因而很多相互不熟悉。人員位置從主戰場無名高地,到各掩護組、預備隊、營前指等的前後順序排列。其中河南省商丘柘城縣參軍到塔城軍分區而參戰的共38人,犧牲9人,倖存29人。

被繳獲的攝影機、測光表、膠捲、鏡頭應是我們三名記者的的攝影器材。

被繳獲的攝影機、測光表、膠捲、鏡頭應是我們三名記者的的攝影器材。鐵列克提事件中中國軍方傷亡人數應該是68名,龍書金在決策方面當然有責任,但不只是他有責任。

犧牲者中,還有三名記者,分別是中央新聞紀錄電影製片廠攝影師溫炳林,八一電影製片廠攝影師李連祥,新華社的王一兵,他們三人都被追記一等功。

蘇軍2人死亡,分別是米哈伊爾·杜列波夫中士,以及上等兵維塔利·梁贊諾夫。11人受傷。

烈士名單

鐵列克提事件中,目前查證烈士名單共29人,其中埋葬在托里烈士陵園25人,埋葬在塔城烈士陵園3人,1人(李天高)無安葬信息。

巡邏組11人,全部犧牲;

右路(南)掩護組17人中,犧牲5人(其中1人李天高在我方醫院未搶救成功);

左路(北)掩護組20人中,犧牲3人;

中路掩護組13人,分2個陣地。

其中無名高地9人,犧牲8人,1人(袁國孝)被俘;

無名高地東側山頭陣地4人,犧牲2人。

巡邏組犧牲的11人和無名高地犧牲的8人,共19人的遺體,9月22日由蘇方交還。

交換時蘇方告知我方,無名高地東側山頭陣地還有我方2人遺體,隨後允許我方進入尋找,9月22日當天我方只找到王永仁遺體。

楊振林遺體於犧牲的50天后找到,系最後一名安葬。

巡邏組(指揮裴映章,計11人,其中幹部5人,記者1人,報務員1人,戰士4人。全部犧牲)

1、裴映章烈士:甘肅省天水縣新陽公社老傳村人,貧農成份,生於1932年,1951年4月入伍,1959年6月入黨,師團通報表揚兩次,鐵列克提邊防站副站長。1969年8月13日巡邏組長,無名高地昏俘,在蘇聯就義,終年37歲,追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

2、李國貞烈士:河南省新鄉長垣縣范相公社人,生於1947年1月,中農成份,1964年8月入伍,1967年12月入黨,連續四年被評為五好戰士,授獎一次,塔城軍分區騎兵營排長。1969年8月13日巡邏組成員,無名高地犧牲,終年22歲,追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

3、高春苓(高春林)烈士:河南省新鄉長垣縣范相公社蘭莊大隊人,生於1945年3月,貧農成份,1964年8月入伍,1967年12月入黨,連續四年被評為五好戰士,塔城軍分區騎兵營排長。1969年8月13日巡邏組成員,無名高地犧牲,終年24歲,追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

4、李連祥烈士:上海人,生於1935年5月,八一電影製片廠攝影記者。1969年8月13日巡邏組隨行攝影記者,無名高地犧牲,終年34歲,追記一等功。安葬於托里烈士陵園。

5、曹新龍烈士:陝西省渭南縣南七公社曹莊人,生於1948年12月,貧農成份,1966年3月入伍,1969年4月入黨,連續四年被評為五好戰士,鐵列克提邊防站報話員。1969年8月13日巡邏組成員,無名高地犧牲,終年21歲,追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

6、奕中宣(樊中宣)烈士:河南省臨汝縣楊樓人,生於1947年2月,中農成份,1966年3月入伍,1968年9月入黨,連續四次被評為五好戰士,鐵列克提邊防站臨戰時提乾司務長。同為1969年8月13日巡邏組成員,無名高地犧牲,終年22歲,追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

7、郭玉峰烈士:河南省新鄉長垣縣孟崗公社人,生於1946年6月,1964年8月入伍,1966年9月入黨,多次被評為五好戰士,塔城軍分區騎兵營排長。1969年8月13日巡邏組成員,無名高地犧牲,終年23歲,追記三等功。安葬於塔城烈士陵園。

8、劉允增烈士:河南省濮陽范縣范相公社徐莊大隊人,生於1945年4月,下中農成份,1964年8月入伍,1968年7月入黨,三次被評為五好戰士,塔城軍分區騎兵營四班長。1969年8月13日巡邏組成員,無名高地犧牲,終年24歲,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

9、李貴昌烈士:甘肅省蘭州永登縣新華公社紅衛人,生於1949年5月,貧農成份,1968年3月入伍,1969年7月入黨,兩次被評為五好戰士,塔城軍分區騎兵營四班副班長。1969年8月13日巡邏組成員,無名高地犧牲,終年20歲,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

10、景長雄烈士:甘肅省蘭州永登縣井岡山公社紅衛人,生於1950年4月,貧農成份,1968年3月入伍,1969年入黨,兩次被評為五好戰士,塔城軍分區騎兵營戰士。1969年8月13日無名高地昏俘,在蘇聯就義,終年19歲,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

11、王明遠烈士:甘肅省宕昌縣哈達鋪人,生於1936年1月,1949年參加革命工作,1962年10月入伍,塔城軍分區翻譯。1969年8月13日本是留守人員,追趕巡邏組,成為巡邏組成員,無名高地犧牲,終年32歲,追認為中共黨員和追記三等功。安葬於塔城烈士陵園。

南掩護組(塔城軍分區步兵營一連連長范進忠指揮,計17人,其中幹部2人、戰士15人。犧牲4人、醫院沒搶救成功亡1人)

1、范進忠烈士:甘肅省天水秦安縣蓮花公社人,生於1939年4月,1957年12月入黨,1958年3月入伍,多次被評為五好乾部,塔城軍分區步兵營一連連長。1969年8月13日南掩護組指揮,率隊支援無名高地途中犧牲,終年30歲,追記二等功。安葬於塔城烈士陵園。

2、丁西年烈士:甘肅省金昌永昌縣勝利公社大寨人,貧農成份,生於1946年2月,1968年3月入伍,鐵列克提邊防站機槍手。1969年8月13日南掩護組成員,支援無名高地途中犧牲,終年23歲,追認為中共黨員和追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

3、袁國振烈士:河南省商丘柘城縣張橋公社孔樓人,貧農成份,生於1948年3月,1966年5月入黨,1969年3月入伍,塔城軍分區步兵營給養員,1969年8月13日右南護組成員,支援無名高地途中犧牲,終年21歲,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

4、賀宗義烈士:河南省商丘柘城縣伯崗公社人,生於1949年11月,中農成份,1969年3月入伍,塔城軍分區步兵營戰士。1969年8月13日南掩護組成員,支援無名高地途中犧牲,終年20歲,追認為共青團員和追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

5、李天高烈士:四川人重慶市北碚區人,1966年3月入伍,中共黨員,連年被評為五好戰士,塔城軍分區騎兵營六班長。1969年8月13日南掩護組成員,支援無名高地途中傷危,因醫院沒搶救成功而死亡。

北掩護組(塔城軍分區騎兵營一連副連長肖發剛指揮,計20人,其中幹部2人,記者3人,戰士15人。犧牲3人)

1、楊世懷烈士:河南省商丘柘城縣佰崗公社賀大廟大隊人,生於1949年5月,貧農成份,1969年3月入伍,共青團員,塔城軍分區騎兵營戰士。1969年8月13日北掩護組成員,支援無名高地途中犧牲,終年20歲,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

2、張克志烈士:河南省柘城縣慈聖公社後台人,生於1948年5月,下中農成份,1969年3月入伍,共青團員,塔城軍分區騎兵營戰士。1969年8月13日北掩護組成員,支援無名高地途中犧牲,終年21歲,追認為中共黨員和追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

3、李瑞增烈士:河南省商丘柘城縣李元公社李莊人,生於1950年,中農成份,1969年3月入伍,共青團員,塔城軍分區衛生員。1969年8月13日北掩護組成員,支援無名高地途中犧牲,終年19歲,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

中翼掩護組(塔城軍分區步兵營一連代副連長楊振林指揮。計13人,其中幹部1人,攝影記者兩人,戰士10人。分兩個陣地。)

其中,無名高地陣地(陣地負責人李建班長,計9人,犧牲8人)

1、李建烈士:河南省洛陽灤川縣三川公社人,生於1945年5月,貧農成份,1966年3月入伍,中共黨員,連年被評為五好戰士,塔城軍分區騎兵營三班長。1969年8月13日中翼掩護組無名高地陣地負責人,無名高地犧牲,終年24歲,追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

2、溫炳林烈士:河北省人,1943年5月22日生於北京,出身中農,文化程度中專,1961年8月入伍,中共黨員,1966年3月到新聞電影製片廠任攝影記者。1969年8月13日中翼掩護組無名高地陣地攝影記者,無名高地昏俘,在蘇聯就義,終年26歲,追記一等功。安葬於托里烈士陵園。

3、王一兵烈士:河南省鄭州市人,生於1939年8月30日,新華社攝影部記者。1969年8月13日中翼掩護組無名高地陣地攝影記者,無名高地犧牲,終年30歲,追記一等功。安葬於托里烈士陵園。

4、余長安烈士:河南省洛陽灤川縣白獅公社人,生於1945年10月,貧農成份,1966年3月入伍,共青團員,兩次被評為五好戰士,塔城軍分區騎兵營三班副班長。終年24歲,追認為中共黨員,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

5、張積禮烈士:甘肅省金昌永昌縣東升公社紅衛人,生於1950年1月,貧農成份,1968年3月入伍,共青團員,兩次被評為五好戰士,鐵列克提邊防站機槍手。終年19歲,追認為中共黨員和追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

6、劉遺新(劉宜新)烈士:河南省柘城縣牛城公社李岩人,生於1950年7月,貧農成份,1969年3月入伍,塔城軍分區步兵營戰士。終年19歲,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

7、王承貞烈士:河南省商丘柘城縣牛城公社李岩人,生於1951年12月,貧農成份,1969年3月入伍,共青團員,塔城軍分區步兵營戰士。終年17歲,追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

8、尹清啟烈士:河南省商丘柘城縣慈聖公社慈聖東村人,生於1950年11月,下中農成份,1969年3月入伍,塔城軍分區步兵營戰士。終年18歲,追認為共青團員和追記三等功。安葬於托里烈士陵園。

另外,無名高地東側山頭陣地(中翼掩護組指揮楊振林所在陣地,計4人。犧牲2人)

1、王永仁烈士:河南省商丘柘城縣張橋公社周莊人,生於1951年7月,貧農成份,1969年3月入伍,塔城軍分區步兵營戰士。1969年8月13日中翼掩護組無名高地東側山頭陣地成員,該陣地犧牲,終年18歲,追認為中共黨員和追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

2、楊政林(楊振林)烈士:新疆阜康縣天山公社人,家庭系小手工業者,生於1944年6月,1962年8月入伍,1964年10月入黨,四次被評為五好戰士,塔城軍分區步兵營一連代副連長。1969年8月13日中翼掩護組兩個陣地的指揮,伏無名高地東側山頭陣地,轉另外陣地途中犧牲,終年25歲,追記二等功。安葬於托里烈士陵園。

(註:1969.9.22蘇方歸還我19烈士遺體時告訴我方,無名高地東側山頭陣地上還有2人遺體,隨後允許我方進入尋找,當天只是找到王永仁遺體。楊振林遺體於犧牲的50天后找到,系最後一名安葬。)

戰鬥教訓

主戰場唯一倖存者——袁國孝

主戰場唯一倖存者——袁國孝這次戰鬥我方傷亡68人,其中犧牲29人(戰場直接犧牲28人)。鐵列克提戰鬥是一個失敗的戰鬥,有許多經驗是值得我們認真總結的。鐵列克提戰鬥失利,我認為除了敵我軍力和武器裝備的懸殊外,軍區的指揮失誤是主要原因。

從兵力來說蘇軍投入300多人,明顯的優勢。我方連預備隊在內總共才95人(有說法為100餘人),除去3個隨軍記者,戰鬥人員才92人,還不如敵人的三分之一,是明顯的劣勢。從裝備來說,蘇軍投入直升飛機、坦克、裝甲車和各種火炮和輕重機槍,我軍裝備只有半自動步槍和班用機槍、40火箭筒和剛剛研製的槍榴彈,沒有一件重武器。敵人的重機槍和炮火,可以在遠距離封鎖我預備隊,我們的輕武器夠不上。指揮組和預備隊的人們干著急,眼巴巴地看著敵人消滅我無名高地的戰友。

地形地物上對我不利。在光禿禿的小山頂上,既無工事掩體,也無草木遮擋偽裝,完全暴露在敵人直升機的視線之下。兵力配備上也不夠合理,我左右翼掩護組距離太遠,火力不能互相支援;預備隊也太靠後,起碼應該考慮到萬一不行也能相互支援,或火力支援掩護撤出戰鬥。

8月20日戰鬥總結和表彰會議合影

8月20日戰鬥總結和表彰會議合影蘇軍在戰鬥中沒有出動坦克,而是BTR-60裝甲車。可惜我軍連這個薄皮大餡的裝備也沒能頂住。所以說應該深刻總結的教訓很多。BTR-60的重機槍的射程就超過2000米,把我們的支援部隊遠遠地擋在了一邊,無法靠近。

戰後塔城軍分區總結戰況,認為是沒有重武器(主要是反坦克炮),才導致戰鬥失利。隨後,軍分區組建了炮兵部隊。如果是有主動出擊的安排,不會不總結汲取珍寶島的經驗的,這次交火,是以卵擊石。再說,當時沿邊界埋設一些反坦克地雷還是可以做到的(1979年對越自衛還擊戰時,為防止蘇聯從西線牽制我方,塔城防區沿中蘇邊境埋設了大量的反坦克地雷,這種被動的防禦措施,也是有一定作用的),結果,這些準備都沒有。

新疆軍區首長參加追悼會

新疆軍區首長參加追悼會這場戰鬥策劃部署的上級機關首長輕敵麻痹,喪失警惕。珍寶島事件後對蘇聯要在新疆尋機報復缺乏應有的思想和物質準備。當時我軍的偵察手段太落後,不能及時掌握蘇軍在淺近前沿邊防站調動和兵力準備的情報;我軍裝備落後,克敵的手段不足;戰鬥指揮缺乏敵變我變,靈活機動的應變措施。

塔城軍分區司令員與參謀長都沒有直接參與指揮體系,而是由大軍區副司令直接指揮到邊防營。對比珍寶島戰鬥,也是由大軍區分管邊防的副司令(肖全夫、46軍抗美援朝時的軍長)指揮,在兩年前就調集23軍與46軍的軍、師、團三級偵察分隊在邊防一線直接與蘇聯邊防軍對抗,在69年3月的戰鬥部署更是用野戰軍精銳部隊為主參戰,邊防站站長帶隊。

還有個現象,參戰的100來人沒有一名指導員、副指導員。參軍五個月的新兵倒是有好幾個。不清楚這么選派人員有什麼說道。

參戰隊伍

8月11日看陣地結束時合影

8月11日看陣地結束時合影截止到2009年,鐵列克提戰鬥目前查得的倖存者名單(含戰時趕到和留守計101人);

參戰人員絕大多數系60天前、20天前和8月12日下午從三個不同部隊抽來,老(邊防)站的不多,因而很多相互不熟悉。遺漏的參戰倖存者請老戰友們繼續補充,不準確的請糾正。人員位置從主戰場無名高地,到各掩護組、預備隊、營前指等的前後順序排列。其中河南省商丘柘城縣參軍到塔城軍分區而參戰的共38人,犧牲9人,倖存29人。

之前合影

之前合影後續紀念

2008年的8.13,由新疆軍區決定,在當年的戰場舉行了莊嚴的烈士紀念碑揭碑儀式。碑文正視了歷史,首次明載我們是100餘人參戰,並給予勇士們很高評價,還把當年的血腥戰場命名為“忠勇山”。

並在無名高地西側立了“忠勇碑”,上面詳述了我方一百多人與蘇軍三百多人的激戰。

現在是當地的重要的愛國主義革命歷史教育旅遊點。