簡介

錫杖(梵khakkara),為 比丘行路時所應攜帶的道具,屬比丘十八物之一。梵名音譯作吃棄羅、吃吉羅、隙棄羅;又稱有聲杖、聲杖、禪杖、鳴杖、智杖、德杖、金錫、杖。

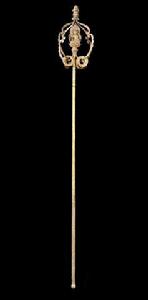

錫杖

錫杖關於錫杖的由來,在《毗奈耶雜事》中說是為了比丘托缽時,不驚嚇到施主家所為:“苾芻乞食入人家,作聲警覺,拳打門扇,家人怪問。佛言:‘應作錫杖。’苾芻不解,佛言:‘杖頭安鐶,圓如盞口,安小環子。’搖動作聲而為警覺。……至不信家,久搖錫時,遂生疲倦,而彼家人竟無出問。佛言:‘不應多時搖動,可二三度搖,無人問時,即須行去。’”

其形狀分三部分,上部即杖頭,由錫、鐵等金屬製成,呈塔婆形,附有大環,大環下亦係數個小環。搖動時,會發出錫錫聲。中部為木製;下部或為錞、鐏、鐵等金剛所造,或為牙、角造。《南海寄歸內法傳》卷四中說:“西方所持錫杖,頭上唯有一股鐵卷,可容三、二寸。安其錞管,長四、五指。其竿用木,粗細隨時。高與肩齊,下安鐵纂,可二寸許。其鐶或圓或偏,屈合中間可容大指,或六或八,穿安股上,銅、鐵任情。”

錫杖的記載

據《 大唐西域記》卷二《洛陽 伽藍記》卷五所載,北 印度那揭羅曷國存有 佛陀所持的錫杖,其長丈余,以白鐵作鐶,旃檀為笴,盛於寶筒中。我國唐代有通身皆鐵質,杖頭安四股者,然義淨以其為並非本制。 日本現今則有二股六鐶、四股十二鐶等類,且大鐶中心飾有寶珠、五輪塔、佛像等。

文獻記載

失譯人名今附東晉錄

爾時世尊告諸比丘。汝等皆應受持錫杖。所以者何。過去諸佛執持錫杖。未來諸佛執持錫杖。現在諸佛亦執是杖。如我今日成佛世尊亦執如是應持之杖。過去未來現在諸佛。教諸弟子。亦執錫杖。是以我今成佛世尊。如諸佛法。以教於汝。汝等今當受持錫杖。所以者何。是錫杖者。名為智杖。亦名德杖。彰顯聖智故。名智杖。行功德本故曰德杖。如是杖者。聖人之表式。賢士之明記。趣道法之正幢。建念義之志。是故汝等鹹持如法。

爾時尊者迦葉從坐而起。整衣服偏袒右肩。合掌胡跪。而白佛言。世尊。云何名錫杖。云何而受持。唯然世尊。願敷演說。我等奉行。

錫杖之王

錫杖之王佛告迦葉。諦聽善思當為汝說。所言錫杖者。錫者輕也。依倚是杖。得除煩惱。出於三界。故曰輕也。錫者明也。持杖之人。得智慧明。故曰明也。錫言不回。持是杖者。能出三有。不復染著。故曰不回。錫言惺也。持是杖者。惺[宋-木+悟]苦空三界結使。明了四諦十二緣起。故曰惺也。錫言不慢。持是杖者。除斷慢業。故曰不慢。錫者言疏。持此杖者。與五欲疏。斷貪愛結。散壞諸陰。遠離五蓋。志趣涅盤。疏有為業。故曰疏也。錫言採取。持是杖者。採取諸佛戒定慧寶。獲得解脫。故曰採取。錫者成也。持是杖者。成就諸佛法藏。如說修行。不令缺減。悉具成就。故曰成也。佛告迦葉。如是錫字。其義廣多。不可具陳。汝今且當如是受持。

迦葉白佛言。世尊。是錫杖者。其義如是。云何智杖。乃至建念義之志。唯然世尊。願為敷演。

佛言。是錫杖者。為修智士。廣修多聞。解世出世。分別善惡。有為無為。有漏無漏。了智無礙。智慧成就。故曰智杖。為持禁戒忍辱禪定。一心不亂。常修福業。無時懈怠。如救頭然。故曰德杖。攝持是杖。如斯之人。內具十六行。謂四諦。苦集滅道。四等慈悲喜舍。四禪初禪二禪三禪四禪。四無色定。空處識處不用處非想非非想處。復具三十七行。謂三十七助道法。於是法中。了了分別。自身作證。不隨音聲。於是法中。而自遨戲。入空無相無願解脫門。自在無難。名之為聖。內有是德。外執錫杖。表式此人。必有聖德。戒定忍慧。三明六通。及八解脫。皆悉具有。以記此人。望表生敬。故曰聖人之表式也。賢士之明記者。內有智性。故曰賢士明記。此人內有智性。習功德本。於法增進。善心成辦。故曰賢士明記。此人不久之間。智慧成就。入無為處。寂然宴靜。涅盤安樂。第一義道。故曰趣道之法幢。建念義之志者。是杖有三鬲。見三鬲重。則念三塗苦惱。則修戒定慧。念三災老病死。則除三毒貪嗔痴。念三界之無常。則信重於三寶。除三惡。斷三漏。淨三業。欲具三明。入三解脫得三念處。通三達智。故立三鬲。以相重也。復有四鉆者。用斷四生。念四諦。修四等。入四禪。淨四空。明四念處。堅四正勤。得四神足。故立四楞。通中鬲五。用斷五道苦惱輪迴。修五根。具五力。除五蓋。散五陰。得五分法身。故立五也。十二環者。用念十二因緣。通達無礙。修行十二門禪令心無患。三重四楞合數成七。以念如來七覺意法。成就七聖財。通鬲鑽八用念八正道。得八解脫。除滅八難。故用八也。略說錫杖其義如是。汝當善持。迦葉白佛。如是世尊。如聖法教爾時迦葉復白佛言。世尊。三世諸佛法同是也。佛言。有杖是同。若用不同。或有四鈷。或有二鈷。環數無別。但我今日四鈷十二環用是之教。二鈷者迦葉如來之所制立。令諸眾生記念二諦。世諦第一義諦。以立其義。爾時世尊。說此法已。尊者迦葉。千二百眾。及諸大會。皆悉歡喜。頂戴奉行凡體法。上台法天。下台法地。四支法四天王。十二環法十二因緣。包含天地人天上下。無不斯盡。凡發慈。廣生萬行物不準此。已起善本。持此杖法。齎天挾地。著左脅下。以小指句之。使兩頭平正。不令高下。鳴則常鳴。不令聲絕。其聲均細調和。恆使若初。若初無聲訖。一行處不令有聲。若初有聲訖。一行處常令有聲。亦使粗細一等不得。或粗或細。僧置左足。尼置右足。不得著地。若檀越不出。近至三家。遠滿七家。若不得更不容多過。若過非行者法。若限內得食。持杖懸之樹上。勿令著地。若無樹著地。就地平處一不令傾側。眠時安杖與身相順。置之床後。正與身齊。不令前卻。持行路止息時。頭常向日。勿令倒逆違背。持此杖即持佛身。萬行盡在其中。謂持天挾地。並觀十二因緣。為護身。一切如其傾側。一切萬物皆亦傾側。如其平正。一切含生。皆令安隱無為。若下台著地之時。令三塗眾生苦劇逾增。若不著地。令三塗眾生因之得拔。如其顛倒。則逆世界。亦令行者其心迷亂。若能順持。彼此俱利若如是持。具現得威儀出入護助。後得獲果。速成正覺。

錫杖的功用

錫杖的功用,按其主次先後,大體可分為以下幾種:

第一,比丘托缽行乞時,用搖動錫杖來提醒檀越,供養比丘飲食。例如《有部毗奈耶雜事》卷三十四中說:“苾芻到他人之舍乞食,不可打門,應搖動錫杖作聲,以為警覺。”比丘乞食時,可於信者門前搖動,但不應搖動多時,三次即可,若無人應門,應即刻離去。

第二,用振錫發出聲音,來驅逐野獸害蟲,避免比丘對蟲獸的恐懼與傷害。例如《四分律》卷五十二中說:“諸比丘道行,見蛇、蠍、蜈蚣、百足,未離欲之比丘見之皆怖,白佛。佛言:‘聽捉錫杖搖動,若筒盛碎石搖令作聲,若搖破竹作聲。’”

第三,比丘野外遊學,以作防身之用。

第四,年老比丘或病比丘用來支撐身體。

第五,受持錫杖可“彰顯聖智”、“行功德本”。故錫杖又名智杖、德杖。例如《佛說得道梯磴錫杖經》中說:“佛告比丘:‘汝等應受持錫杖。所以者何?過去、未來、現在諸佛皆執故。又名智杖,彰顯聖智故。亦名德杖,行功德本故。聖人之表幟,賢士之明記,道法之正幢。’”,因此現在佛教傳戒時,仍以錫杖為聖物,新戒們輪流扶持錫杖,成為傳戒法會中不可或缺的儀式之一。

除上述之外,在日本,天台、真言等宗於法會時皆振短柄錫杖,唱梵唄,其認為振錫杖所發之音具有特殊咒力。而所唱梵唄亦稱錫杖,為四法要之一,有九條、三條之分。九條有讚頌九節,又稱長錫杖;三條則是誦讚頌九條中之最初二條及最後一條,亦單稱錫杖。又,法會時,唱錫杖之頭句,振錫杖之職眾稱為錫杖眾。 在密教,《大日經疏》卷六所載阿闇梨所傳漫荼羅圖位中,在釋迦院列有如來錫杖菩薩,此系錫杖之擬人化。又,千手觀音四十手中,有一手持錫杖,稱為錫杖手。另外,八臂不空罥索菩薩、地藏菩薩等亦持此

錫杖的故事

錫杖是比丘隨身攜帶的器具之一,也留下許多故事。

在《唐高僧傳·僧稠傳》中記載說:“僧稠前往詣見 懷州西 王屋山修法的途中,聽聞兩虎交斗,咆哮聲響震動山嶽,僧稠即以錫杖途中調解,於是兩隻老虎便各散而去。”

單輪十二環純金錫杖

單輪十二環純金錫杖在《傳燈錄》中也記載鄧隱峰禪師的故事,鄧隱峰禪師冬季居住于衡岳,夏日居止於清涼山。在唐元和年間,禪師登 五台山,出淮西時,恰巧遇到吳元濟阻兵違拒王命,官軍與賊人交鋒,打得不可開交,未決勝負。禪師心想:“我當去解除其患。”於是禪師就擲錫於空中,飛身於兩軍上空,兩方將士看到禪師飛於空中,無不驚訝得張大了口,一時忘了打杖,各自散去。

在禪門的戒律中,除了瘋行者之外,一般的禪行者是不準顯現神通的,以免惑亂眾人。

鄧隱峰禪師示現神通之後,即入五台山,於金剛窟前示現入滅

地藏菩薩左持明珠,右執錫杖,拯救眾生,故有“明珠照亮天堂路,錫杖振開地獄門”之說