錢崗村

錢崗村概述

錢崗村

錢崗村 祠堂井

祠堂井古村周圍環境幽美,東、南、西三面有池塘,池塘附近中多種果樹,其中的荔枝有以糯米糍為上品。荔枝成熟時節,樹上“飛焰欲橫飛”,環境相當優美。

錢崗古村有三寶:獅頭石、祠堂井、老榕村。獅頭石是橫亘在村中一條小道中的石頭,傳說有鎮壓全村風沙的作用;祠堂井是在宗祠旁的一口井,曾經是全村人的主要飲用水源;大榕村生長在村西門外,原先是村中集會的主要場所。

歷史

廣州從化錢崗古村,史書中記載,從化設縣在明朝弘治二年(公元1489年),其意是“遠氓從此歸化”。而錢崗村建村的歷史則較之早了200年,可謂是“未有從化,先有錢崗”。

陸秀夫背小皇帝

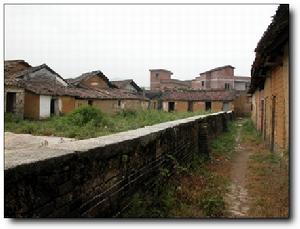

陸秀夫背小皇帝方圓1平方公里的錢崗古村,坐北向南,依山傍水。村內5萬多平方米麵積的建築物,主要是保留下來的900多座房屋,絕大多數為清代所建,有的尚保留著宋明的遺風。村中的巷子多又深,且迂迴曲折,房舍、祠堂、棚廳、水池等一應俱全,是保存得較為完整的廣府民居的典型代表。

在村子的四周,東南西北分別有“啟延門”、“震明門”、“鎮華門”、“迎龍門”等4個門樓。門樓之間用圍牆相連,牆外便是溪水及魚塘,儼然是個守望相助的城堡。

探源:忠烈丞相的後人

根據孟春吉《恆禎房宗譜》的記載,錢崗古村最早的居民,是南宋左丞相陸秀夫的後裔。

陸秀夫,字君實,楚州鹽城(今江蘇鹽城)人,生於端平三年(1236年)、卒於祥光二年(1279年)。他生活在只統治著中國半壁疆土的南宋,中國歷史上最狼狽的朝廷之一。末朝三任小皇帝不是做了亡國君,便是做了終日漂泊海上的亡命者。無力回天之際,左丞相陸秀夫只得在崖山背負幼帝投身碧波萬頃的大海。

陸秀夫

陸秀夫為逃避元兵的追剿,陸禮成最後逃至廣東省南雄縣珠璣巷僑居。至其第五代,玄孫陸從興一路輾轉,由南雄珠璣巷遷到古番禺寧樂鄉,陸從興見到這裡山清水秀,糧余粟足,便決定遷居至此。後不斷“開疆拓野,子孫瓜瓞綿綿,學道流芳”,逐漸形成了錢崗古村。

陸從興之後傳至第六代、第七代的時候,陸廣平、及忠、原英、鳳鸞、及善等人會眾協力同心,於明同樂四年十一月(公元1406年)始建廣裕祠。錢崗古村雖然房舍建築布局隨意,但都以廣裕祠為中心,就好像是藕田的“主莖”向四周蔓延,而陸氏族人更是繁衍廣闊,代代宗支繁盛,文武人才輩出,陸氏後人遍布從化多個鎮及省內十多個市縣,僅太平鎮就有近萬人,在新加坡、泰國、美國、加拿大等國家和地區均有後人定居繁衍。

直至今日,每逢清明、重陽時節,村中族人都會集中在祠堂進行春秋祭祖。族中之人,無論長幼,都知道自己是陸秀夫的第幾代傳人,均以太公“背著小皇帝跳海殉國”為榮,均牢記著“忠孝傳家”的祖訓,默默將先祖的氣節傳承。

古村傳說

“社公潭”的傳說

據說在100多年前,沙溪河水流經古村南向的震明門的時候,會形成一片寬闊的水面。由於當年沙溪河經常爆發山洪禍擾百姓,村民在震明門右面靠近水邊的岩石上立了一個“社公神壇”。逢年過節,婦女們會到神壇前上香、燒元寶蠟燭,企求“社公”保佑風調雨順。那片水面也被稱為社公潭。

傳說每當夜深人靜的時候,溪水衝擊南面“社公神壇”下面的岩石,會發出“錢崗、錢崗”清脆悅耳的聲音。不過在60年前,沙溪河沿岸爆發了一次特大山洪,洪水沖開了現在東向橋下一大片果園和良田。從此,由於河水改道,“社公潭”前很難再聽到“錢崗、錢崗”的悅耳水聲了。

錢崗地形的傳說

錢崗村

錢崗村傳說在錢崗建村之初,村中老者(俗稱“豬頭公”)請地理先生來看風水。地理先生從東走到西,又從南走到北,用羅盤開了幾十條線,最後確定錢崗屬於蓮藕形,居屋只能隨意而建,否則就住不長久。於是村民建屋就只需按照自己的意願行事,有空地就隨意延伸出去。

村落初具規模之後,地理先生又建議四周再建圍牆,每個方向建一座門樓讓村民出入,像藕田那樣,讓藕節自由地在田中延伸。經過數百年的發展,圍牆內的地全都建滿了屋,但是大家卻都認為一旦離開了用青磚牆圍起來的“藕田”,就像是離開“主莖”。於是村民想盡一切辦法,寧可一間房從中間砌起一堵牆,多開一個門,兄弟各住半間將就著,也不願意搬到圍牆外去居住。

而到了上個世紀六七十年代,很多圍牆開始被拆除,80年代後,農村實行土地承包責任制,生產隊統一規劃建房地村民才開始大規模的外遷。

文昌閣的傳說

錢崗村

錢崗村於是族老發動全族人捐資建塔,取名為文昌閣。不久,村民開始在文昌閣北面建市場做生意,逐步形成“文閣墟”,“文閣墟”在抗日戰爭前後達到最興旺,中間建起兩排村坊讓鄰近的村民擺賣東西,每逢趕墟的日子,前來湊熱鬧的人多達一兩千人。

古村風貌

鍾靈毓秀嶺南居

錢崗村從東到西約有1300米,從南到北約1000米,面積約5萬多平方米,一條蜿蜒流淌的小河環繞在古村落的四周,是錢崗村的“護村河”,一旦發生火災還可以就地取水滅火,一舉兩得。村內有4座分為四向的門樓。每個門樓附近又有一座更樓。四個門樓分別是東門“啟延門”、南門“震明門”、西門“鎮華門”、北門“迎龍門”。每個門樓都有堅固的大門,每晚定時關閉。門樓之間用古老的青磚圍牆連線起來,它們形成了一個完整的村落,同時也營造出一個守望相助的城堡。

古

錢崗村

錢崗村東門更樓里如今空無一物,僅有殘香習習。當年,每當夜深人靜時分,子時報更聲便由更樓守夜的男丁送出,遇到外村偷襲,更樓里值班的更夫就敲響警鐘,通知全村人立刻進入戒備,更樓也不總是報警——在平時,村里不論誰家添了男丁,大多會在更樓前的平地擺酒席,宴請全村老小。

穿過更樓,沿石道前行,會看到許多形形色色的古老民舍。全村散布著800多年來先後修建的各式民居千餘間,現在除了有七八戶之外——那都是一些或者頑固、或者孤單的老人家,他們離不開古村——其他都已是人去樓空。這些已經“沒法住人”的古老房子,它們的外表卻還在持續地散發著一種迷人的美,那是一種只有在久遠的時間裡才能醞釀出來的醇厚味道。

陸氏廣裕宗祠

陸氏廣裕宗祠

陸氏廣裕宗祠令陸氏後人自豪的不僅僅是古村的歷史悠久,而人文淵源更是令他們驕傲不已。廣裕祠,從化人大多知道,全稱陸氏廣裕宗祠。這裡供奉著兩位載入汗青的陸氏名人陸賈和陸秀夫。大門上的“詩書開越,忠孝傳家”道出了這兩位名人的歷史,也為後來訂立了行為的規範。

陸賈

陸賈廣裕祠同時又是“非常寶貴的建築標本”,遺址上刻有六個朝代的確切重裝時間,可謂“一祠融六朝”,這種確

木雕檐板“江城圖”

木雕檐板“江城圖”而祠內紅砂岩的柱基石,在嶺南一帶也是比較少見的。

村里西向更樓檐上懸掛了幾百年的木雕檐板“江城圖”更是無價之寶,據說是唯一一塊用木刻形式反映珠江北岸繁華景象的檐板,被文物專家稱為廣州版的《清明上河圖》。當然,現在我們看到的只是它的仿製品了,那么珍貴的文物已經被博物館收藏了。

建築布局特點

錢崗村建築特點:池塘和外牆環環相衛,四設的更屋日夜守望,阡陌交錯路路斷頭,村莊布處處隱藏機關的防禦體系。

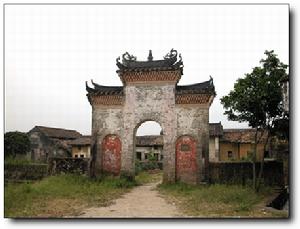

靈秀牌坊

靈秀牌坊靈秀牌坊僅是村東的門樓。在錢崗的南、西、北向,還分別有“震明門”、“鎮華門”、“迎龍門”等3個門樓。相應,村子每個方位的門樓以內都匹配有更屋(看更用的房子)。與四個門樓相連的是殘破的圍牆。圍牆之外,村子東、南、西三面環圍著池塘和濃密的果林。至今仍能完整地看到錢崗村外廓分明的方位和嚴謹的格局。可以推想,建村的當初村子就有了完整的規劃。

不過這種分明和嚴謹,在進村之後很快就遁形了。村子不是方位和通路分明的廣府梳式布局,整個錢崗古村的布

錢崗村

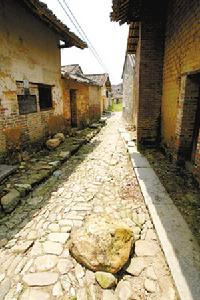

錢崗村迷宮般的村道,它們看似錯綜複雜,其實不凌亂也不拼湊,我相信它定然內有乾坤,否則,那些村童怎么可以在村中肆意地奔走和嬉戲?顯然,村道的無章可循是專門迷惑外來人的。村中惟一有方向的中心巷,是貫穿南北的政南巷。而錢崗村的主村道則不開入村內,始終外繞著整個村莊。

在珠江三角洲一帶,錢崗村的風貌別樣卓異。典型的嶺南建築用材(如麻石)和建築形式(如鑊耳)在錢崗村甚為鮮見。儘管已經很難在錢崗村內看到一座完完整整的房舍,可仍能很強烈地從殘垣破瓦、斜梁塌垛中找到殘留的北方民居氣質。錢崗,像剪貼畫般不合地緣地拼貼在了嶺南鄉間。

推薦玩法

錢崗村

錢崗村村路都是用山崖石、田園石、沙溪河石等不規則的石頭有序砌成的,不用水泥,不用石灰,就靠巧手把街巷鋪成梅花狀,既簡樸又美觀。每到雨天,街巷上的石頭光滑鑒人。村里最著名的景點之一就是廣裕祠,是南宋陸氏族人的宗祠,與北京故宮同年修建的,至今已有近600年歷史,西向更樓封檐口有一幅清代的木雕刻畫《珠江江城圖》,清晰的刻畫了清代珠江岸邊的人文景觀和自然風貌,活靈活現地展現出清代中前期廣州都市和珠江河上的繁榮景象,有“廣州清明上河圖”的美稱。

交通路線

行車路線

A、深圳市區--廣深高速(廣州方向)--火村站出口--北二環高速--太和站出口--鍾落潭方向--105國道(從化方向)--太和收費站--太平鎮十字路--右轉直行,沿途有廣裕祠指示牌--錢崗古村東門。

B、從廣州廣園車站乘搭班車至太平鎮車站(10元/人),再打的或搭機車2-3元即到。

美食

沿途有很多農家菜館,特色燒雞、燒排骨、從化五道菜等特色農家菜味道都不錯。