概述

銅浮屠銅浮屠

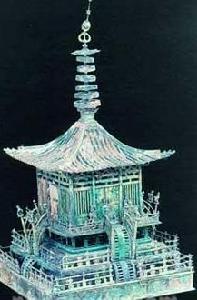

銅浮屠銅浮屠浮屠即塔、精舍,模鑄成形,平面呈方形,分為塔基、塔身和塔剎三部分。塔基為須彌座,其外有三層漸收的護欄,每面護欄正中弧形踏步。塔身單層,四面各開一門,正面門外左、右各列一力士,門兩側為直欞窗,門額以上鋪作人字形斗拱。頂單層,四角攢尖形,每面鑄出瓦攏,角壠起翹。塔剎高聳,剎底為須彌座,其上6個相輪由下往上依次漸小,相輪以上有寶蓋、圓光、仰月及寶珠,氣象十分莊嚴。塔內盛放鎏金伽陵頻迦鳥紋銀棺一枚,棺蓋為半弧形,前寬後窄,前檐探出較多。棺體前高寬,後矮窄。前檔板上刻著兩位坐佛弟子,兩側壁各鏨出兩隻迦陵頻伽神鳥。棺體下有兩層台座,上層台座四周鏨出一圈仰蓮瓣,下層四周鏤空成壺門。第四枚佛指舍利就在鎏金伽陵頻迦鳥紋銀棺的棺蓋內。

出土時間地點:1987年4月,封閉一千多年的神秘法門寺地宮之門被打開,此銅浮屠隨著被發現。

具體介紹

現藏於:法門寺博物館

唐代鎏金銅浮屠

年代:唐代。

類別:金銀器

尺寸:通高53.5厘米,底座長寬各28厘米,二層長寬各24厘米 三層長寬各19厘米,房檐長寬各23.51厘米,

重量:重7.4千克

法門寺阿育王塔內“銅浮屠”為模鑄成形,平面呈方形,分為塔基、塔身和塔剎三部分。通高53.5厘米,底座長寬各28厘米,二層長寬各24厘米三層長寬各19厘米,房檐長寬各23.51厘米。

塔基為須彌座,其外有三層漸收的護欄,每面護欄正中弧形踏步。塔身單層,四面各開一門,正面門外左、右各列一力士,門兩側為直欞窗,門額以上鋪作人字形斗拱。頂單層,四角攢尖形,每面鑄出瓦攏,角壠起翹。塔剎高聳,剎底為須彌座,其上6個相輪由下往上依次漸小,相輪以上有寶蓋、圓光、仰月及寶珠,氣象十分莊嚴。

塔內盛放鎏金伽陵頻迦鳥紋銀棺一枚,棺蓋為半弧形,前寬後窄,前檐探出較多。棺體前高寬,後矮窄。棺蓋長8.2厘米,高6.4厘米,前檔寬5.4厘米,後檔寬4.2厘米。前檔板上刻著兩位坐佛弟子,兩側壁各鏨出兩隻迦陵頻伽神鳥。棺體下有兩層台座,上層台座四周鏨出一圈仰蓮瓣,下層四周鏤空成壺門。第四枚佛指舍利就在鎏金伽陵頻迦鳥紋銀棺的棺蓋內。1987年4月,封閉一千多年的神秘法門寺地宮之門被打開,此銅浮屠隨著被發現。現藏於法門寺博物館。

相關文獻

銅浮屠

銅浮屠浮屠亦作浮圖,其含義有多種:佛陀、佛教、僧侶或佛塔。此處所指的是佛教建築形式的“佛塔”,源於印度。古印度佛教徒築塔最初為供奉佛骨或葬貯僧尼屍骨之用,後來演變為佛教象徵性的重要標誌。佛教徒非常崇拜舍利,見舍利如見佛陀本身。佛塔又稱功德聚,造浮屠佛塔被視為建功德的事,造塔的功德很大。然而,為死去的人造塔,畢竟不如“救人一命”的功德更大,更有意義,故俗語云:“救人一命,勝造七級浮屠。”

隨著佛教在中國的傳播,才有了“塔”這種建築形式,直到隋唐時,翻譯家才用“塔”字代替令國人費解的“浮屠”,作為統一的譯名,沿用至今。而塔本身的功能也擴大為收存佛經或置佛像之處。

與秦始皇同一時代的印度孔雀王朝第三代阿育王,以武力殺戮統一了全印度。後來,當看到自己的勝利使數十萬人喪失生命、還有更多的人受傷致殘的時候,驚愕的阿育王頓感懺悔,決心放棄暴力屠殺的侵占。有一和尚勸他“放下屠刀,立地成佛”,阿育王遂生悔悟。從此,他皈依佛教,還宣布將佛教定為國教,派傳道團去往周邊許多國家傳播佛教,佛教的聲望因此而被提高。相傳阿育王將佛祖釋迦牟尼舍利分為84000份,在世界各地建塔供奉佛祖舍利。據隋費長房撰《歷代三寶記》、唐初法琳撰《破邪論》等佛典記載:古印度阿育王曾在很大的地域範圍內建築佛舍利塔。其中在中國有19座,法門寺塔便是其中的一座。

法門寺塔可能建於東漢“西典東來”之時,“因塔置寺,寺因塔著”,由東漢到北魏均稱其名為“阿育王塔”。後“阿育王塔”毀於兵亂,唐初建四級木塔。北宋仁宗時邵博著的《聞見後錄》載:“(法門)寺有古塔四層,瘞(yi,音衣,掩埋)佛手指骨一節,唐憲宗(805-820年在位)盛儀衛迎入禁中。”故名“真身寶塔”。明穆宗隆慶年間(1567年-1572年)唐代木塔崩塌。明神宗萬曆七年至三十七年(1579年-1609年)重建為十三級八角樓閣式實心磚塔高47米。1981年8月,因淫雨導致明代磚塔西半壁崩塌。1986年10月,文物部門決定撥款重修寶塔。1987年4月在清理舊塔殘基的過程中,發現唐代地宮並出土佛指舍利和大量唐代稀世珍寶,令人嘆為觀止!從發掘的碑石得知,唐代的寺塔正方形平面,有木質明柱支撐迴廊,占地比明塔要大,卻比明塔矮,四層木結構。修復時引起爭議,是復原唐塔還是復原明塔?因為缺乏唐塔資料,又因明塔高大雄偉,最後決定復原明塔。1988年4月開工重建寶塔,同年10月竣工。如今所見的法門寺塔即系此次依明塔造型重新修築的。