銀鮫科

銀鮫科分類:銀鮫目銀鮫科

種類:全世界共有2屬21種,台灣現有2屬2種

生態:底棲,卵生,肉食

銀鮫科有2屬20餘種,分布於太平洋和大西洋沿岸。中國有2屬4種,分布於東海和南海。長吻銀鮫科有3屬:新尖吻銀鮫屬約有2種,分布於西非,加勒比海南部;長吻銀鮫屬有6種,中國有太平洋長吻銀鮫;產南海;尖吻銀鮫屬分布於大西洋、日本、紐西蘭、美國沿海;中國有1種,產南海和東海。

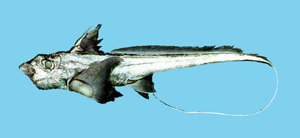

銀鮫科魚類長相十分詭異:全身銀白,光滑無鱗,頭大身體小,吻部短鈍,尾部細長,有一對大眼睛,口則在腹面,有兩個背鰭,第一背鰭上有一個大型的硬棘,具有毒腺,能自由豎起或下垂,整體乍看下似乎帶著幽靈鬼魅的氣息,因此西方人稱它們為“鬼鯊”或“幽靈鯊”。銀鮫是深海底棲魚類,偶爾會被底拖網所捕獲,可見於大溪或南方澳的下雜魚堆中。黑線銀鮫是本科魚類中數量較多的一種,主要特徵是兩邊體側各有一條褐色縱紋,側線呈波浪狀。

銀鮫的攝食

銀鮫的口在頭的腹面,上頜有二對、下頜有一對永久性的齒板,看起來有點像嚙齒類動物的門牙,因此除了“鬼鯊”、“幽靈鯊”的別名之外,又稱為“鼠魚”或“兔魚”。通常以底棲的海膽、二枚貝、腹足類和甲殼類,甚或小魚為食。銀鮫全都棲息于海洋,從極地到熱帶,從大陸棚上緣到三千公尺之間的深海,均有分布。

銀鮫的生殖和發育

銀鮫全為卵生,所產的卵具卵鞘,呈長頸、紡綞或瓶狀,通常有一對窄或寬的薄翅構造,但功能不詳,銀鮫每次在海底產出一個或一對卵,孵化期可長達八個月。孵出的銀鮫與成魚相似,僅尾部較短。此外,公魚除了在腹鰭後方具有稱為“交接腳”的交配器官外,在頭頂上還有呈指狀突起的輔助交配器──額鰭腳,據說在交配時可以用來扣緊母魚。