歷史

漢人移民對金門島的開發依據可考的史料始於晉代。根據清代《金門志》的記載,晉代共有蘇、陳、吳、蔡、呂、顏六姓家族因躲避戰禍移居金門。

唐代803年在泉州設定五個牧馬場,浯洲為其中之一,陳淵任牧馬監,此為金門島上設定行政機構之始。蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭十二姓隨陳淵入島開墾,陳淵因此而被尊為“開浯恩主”。

1387年,明太祖朱元璋令江夏侯周德興經略福建沿海,共設五衛十二所。金門守御千戶所為十二所之一,下轄峰上、管澳、田浦、陳坑四個巡檢司,後又增設烈嶼巡檢司。因金門固守福建東南海口,取“固若金湯,雄鎮海門”之意而得名金門。

南明時期,金門由鄭成功政權實際控制。1664年清軍攻占金門後,曾採取遷界措施,強制居民遷至海岸線30華里外,島上人煙無存。1674年-1679年,鄭氏復占金門,將此作為對中國內陸進行軍事行動的前進基地。1680年清軍二度攻占金門後,沿襲舊制隸屬於福建省同安縣(今廈門市同安區),1683年清軍攻占台灣後實施復界,因遷界離開的居民陸續返回原籍。

1914年,清代地方區劃制度廢除,廈門自同安縣獨立分置思明縣,金門劃歸思明縣管轄。隔年獨立設縣,管轄大、小金門,大、小嶝島及周邊島嶼。

中華民國時期,1937年日軍占有金門,1945年日本戰敗後光復。

1949年古寧頭戰役後,金門縣暫停縣治,改設金門軍管區行政公署實行軍事管制,直到1953年結束軍管制度恢復縣治。

1958年8月23日至10月5日,金門爆發八二三炮戰。直到1979年中美建交,中國發表《停止炮擊大、小金門等島嶼的聲明》,歷時21年的金門炮戰才正式劃上句號。

2004年2月3日,啟動金門-廈門航海線,開始“小三通”。

地理

地質

金門島的地層,以花崗片麻岩為主,分布甚為廣闊, 約占總面積一半。島上土壤概以砂土及裸露紅壤土為代表。前者沙層厚、保水保肥力均差;後者表土薄、酸性重,腐植質少,皆不宜耕作,故島上農作僅宜價值較低之耐旱性雜糧:如高粱、玉米、花生、蕃薯等。

氣候

金門島與廈門、同安遙遙相對,緯度相同,屬亞熱帶海洋性氣候。全年降雨多集中於四至八月,颱風多生於7、8月,全年風向東風占8個月,每年5至8月為東南風及南風。

行政區劃

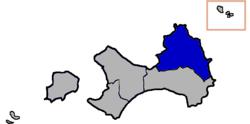

金沙鎮在金門縣的位置(藍色部分)

金沙鎮在金門縣的位置(藍色部分)金沙鎮總面積41.088平方公里,轄8里,140鄰。

•里:三山里、光前里、何斗里、官嶼里、大洋里、西園裡、汶沙里、浦山里

中華人民共和國宣稱對其擁有主權,按照中國大陸的行政區劃序列,金沙鎮屬福建省泉州市金門縣。現由台灣當局實際控制,按照台灣地區的行政區劃序列,金沙鎮屬福建省金門縣並由其實際管轄。

交通

水運

金門有料羅與水頭兩商港,水頭商港同時為小三通指定港口,與廈門東渡碼頭及廈門五通碼頭間有定期航線,亦為金門縣烈嶼鄉(小金門島)與金門本島間定期航線對口。2006年6月8日另闢與泉州石井港的航線,成為第三條小三通航線。

小金門的九宮碼頭及大金門的水頭碼頭之間每天從早到晚每半小時各有兩艘渡輪來回,每次搭乘需付全票48元新台幣,半票24元新台幣,船隻可載運機車或腳踏車等小型車輛,每次載運機車需付40元新台幣或腳踏車等小型車輛20元新台幣(擁有戶籍的島民,台當局有補助)。

航空

包括金沙鎮在內的整個金門縣的對外交通以空運為主,金門機場(又稱尚義機場)為該縣對外交通的重要樞紐,截至2009年初有往台北、台中、嘉義、台南、高雄各航線。

早期金門的對外航空交通只有搭乘當時軍用運輸機。直到1987年9月遠東航空公司開始飛航金門至台北航線,開啟台金民航航線。後來陸續有復興航空、馬公航空(被長榮航空收購後改名為立榮航空)、華信航空等航空公司經營台金航線。

公路

•公共運輸

公共汽車半小時至一小時一班,可至金城、山外、沙美等站拿取公車時刻表,公車通常相當準時。

•計程車

計程車起跳70元,每400公尺加收5元。

教育

初級中學

金門縣立金沙國中

1.金門縣立金沙國中

國小

金門縣金沙鎮金沙國小

金門縣金沙鎮何浦國小

金門縣金沙鎮安瀾國小

金門縣金沙鎮述美國小

1.金門縣金沙鎮金沙國小

2.金門縣金沙鎮何浦國小

3.金門縣金沙鎮安瀾國小

4.金門縣金沙鎮述美國小

旅遊

•斗門古樹區

•金沙水庫

•屏東登太武山步道

•五虎山植物生態區

•馬山觀測所

•西山前李宅

•山後民俗文化村

•方東美紀念亭

![金沙鎮[福建省金門縣金沙鎮] 金沙鎮[福建省金門縣金沙鎮]](/img/4/a5f/nBnauM3X2MjNygzM5ITN5IDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLyUzLzYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)