基本簡介

重興鄉研討會

重興鄉研討會重興地域遼闊平坦,土地肥沃濕潤,光照資源充足,灌溉條件便利,適宜多種農作物生長。境內石羊大河西繞而流,紅崖山水庫雄居其間,草場資源極為豐富,發展畜牧業有得天獨厚的條件。2000年,重興鄉在縣委、縣政府的正確領導下,以小康建設總攬全鄉工作大局,圍繞建設“草業大鄉、畜牧強鄉、生態保鄉”三大戰略,加大產業結構調整力度和生態治理保護力度。發展以玉米制種為主的訂單農業和規模化、集約化經營的畜禽規模養殖,訂單農業和草畜產業已經成為農民增收的支柱產業。以路域型經濟為主的鄉鎮企業和非公有制經濟迅速崛起,穩步向生產規模大、技術含量高、產品多樣化的方向發展,總產值年均遞增42%以上。全鄉萬畝紫花苜蓿優質飼草基地正在擴大發展,草畜產業已形成規模優勢,全鄉各類規模養殖戶達到1200戶,畜禽存欄達到8.2萬頭(只、口),其中:牛存欄達6400頭,羊存欄4.6萬隻,年出欄畜禽達2.5萬頭(只、口),草畜產品加工極具發展潛力。2003年,全鄉農村經濟總收入3500萬元,財總收入150.5萬元,農民人均純收入3371元,主要經濟指標保持了良好的增幅勢頭,形成了高速同步發展的良性循環,全鄉已跨入全區小康鄉鎮行業,經濟的快速發展促進了其它社會各項事業的健康發展。全鄉基層黨建、造林綠化、精神文明建設、黨風廉政建設、社會治安綜合治理等多項工作在全縣乃至全市都名列前茅。重興鄉二00三年被省委、省政府命名為“文明鄉”。

舉世聞名、亞洲最大的沙漠水庫(紅崖山水庫)即建於此,是全縣30萬人的生命線,庫內青水倒映、碧波蕩漾、游魚簇簇、黑鶴長鳴,觀光旅遊、其樂無窮;庫岸風景優美、名勝頻頻。“紅崖隱豹”、“黑山積雪”皆在其中。所產鯉魚、鯽魚加工而成的“重興麻辣魚”和自產自銷的“重興羊羔肉”味道鮮美、營養豐富、香飄八方,為人們津津樂道。轄區內有柴湖、葦湖兩大野生湖泊,且與石羊河瀕臨,水波粼粼、蘆葦遍布、草長蔦飛、美不勝收,沿石羊大河,林茂草鮮,旅遊開發價值較高。民勤縣重興鄉位於縣城以南、民武公路40公里處,東鄰南湖鄉,南依洪水河,與涼州相望,西瀕石羊河,北接紅崖山水庫,屬武威盆地範圍,古石羊河擊扇緣端,為卵礫石和細沙物質覆蓋的平原區。全鄉區劃總面積833平方公里,總耕地面積2.98萬畝,轄9個村,65生產合作社,2020戶,9133人。

產業發展

重興鄉研討會

重興鄉研討會救濟救災:2001年重興鄉先後遭遇旱、澇災害,全鄉有7305畝農作物不同程度受災。鄉黨委政府積極開展救濟救災工作,落實旱澇救濟金396戶23000元,危房改造救濟金5戶1800元,農業稅減免959戶88400元。2001年農機推廣取得新進展,推廣微型耕種機10台,機播面積2100畝,機收面積7650畝,農業排灌機械12台套,總動力368千瓦,農用運輸機械59台。人民生活水平進一步提高:2001年人均肉食品消費量達46公斤,安全衛生用水普及率96%,鋼筋磚木結構住房比重達到36%,電視機普及率99%,勞動力平均受教育年限達到7年。

集鎮建設

重興鄉

重興鄉在通狀況進一步改善:11年對4條37公里出鄉公路進行了路基清理和碎石鋪設,均建成一級泥結碎石路面,基本可雨晴無阻;村社道路55公里12個村70個村民小組全部通公路。2001年公路總里程92公里。信息產業有較大發展:現有郵電營業所1個,可直接辦理信件收發、報刊征訂、款項匯兌、郵政儲蓄等多項業務。電訊業發展迅猛,2001年實施“村村通工程”,新裝有線電話543部,行動電話用戶達97戶。建有文化廣播電視中心1個,可覆蓋全鄉12個村70個組,到戶覆蓋率86%,有線電視用戶283戶。

優勢資源

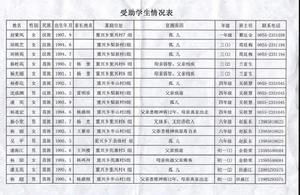

守住學生報表

守住學生報表1、革家歷史淵源

革家,舊稱“仡兜”,為黃平土著民族之一。據考究,革家先民是古僚族之系,至今仍保留有古僚族的“椎鬢斑衣”、“穿中而貫其首”、“鼓角一雙”等特徵。據《貴州通志》載:革家是鎮遠府的“附廓土族民族,黃平蠻僚”。革家以黃平革家最為集中、最具代表性,而在黃平境內又以重興鄉的上、下楓香、望壩、塘都等處最為集中,故而重興鄉又有全國革家最集中地之美譽。

2、革家服飾

革家服飾男簡女繁,分盛裝、便裝二種。女盛裝造型古樸、絢麗多彩、銀光閃閃,顯眼奪目,一派武將英姿,亦稱古裝。少女頭戴紅纓帽,婦女則戴花冠帽,身著蠟染刺繡花衣,罩以貫首飄鎧,下著百褶短裙,腰系圍裙片,頸配玲瓏銀飾,腳小腿裹以紅色刺繡綁腿.談起紅纓帽,革家有一個流傳已久的傳說,據稱是革家先祖在古代作戰有功,皇帝嘉賞的,於是武將希望女兒繼承保持他的衣冠,讓後輩子孫不忘祖先,紅纓帽即世代相傳至今。

3、革家工藝

(1)蠟染

革家蠟染歷史悠久,以圖案勻稱、疏密相間、花紋別致、風格獨特而著稱於世。其製作方法:先用蠟繪於花布,用藍靛染之,再用水煮沸,去蠟則花現。重興革家蠟染自1955年在全國少年工藝美術作品展榮獲一等獎,並被送德國柏林展出後,革家蠟染便蜚聲流傳於日本、美國、加拿大等地,受到外國友人的一致讚譽。

(2)竹器

革家竹器手工藝品有曬席、睡席、魚簍、提籃、籮筐等,重興鄉境內的望壩、瓦角等革家竹器,久負盛譽,流傳已久,素有“竹器之鄉”的美譽。

另有革家織花、刺繡、銀器、樂器、鐵器、石器等手工藝品更是做工考究精緻、古樸大方。

4、革家風情的明珠--望壩、楓香

望壩村,位於金鳳山腳下,重興鄉政府駐地南面3.5公里處,重安至重興公路沿村而過。村內綠樹成蔭,一片青瓦木房和獨具風格的吊腳樓,錯落別致、構造獨特。濃郁的民族風情,古雅別致的革家蠟染,精湛獨特的革家刺繡,罩著神秘面紗的革家祖鼓,蘊涵射日風俗的革家服飾,更有蜚聲海外的“竹編之鄉”。這些都讓望壩成為眾多中外遊客留連忘返的民族旅遊勝地。

楓香,位於重興鄉政府駐地北面約4公里處,僅有一條村級公路通至寨子。寨子周圍群山環繞,環境優美,古色古香的木質結構房屋鱗次櫛比,古樹、秀竹遍布房屋周圍,百年歷史的皂角樹、倒夾皮樹比比皆是,鬱鬱蒼蒼的楓香古樹見證著族人的繁衍生息,楓香寨也因此得名。由於交通不便,人口眾多集中,楓香寨成為全國最大的革家聚集地,完整地保留著革家傳統的民俗風情,也因此成為眾多遊客觀賞革家風情的必游之地。