概念解釋

“坊”之稱,開始可能用於官中,如左思《魏都賦》中之楸梓坊等。《元河南志》引《漢宮閣名》云:“洛陽故北宮有九個坊”。同書又引《晉宮閣名》,記洛陽宮中有顯昌坊等。城市改“里”稱“坊”,始見於北魏平城,見《魏書》。繼之,北魏洛陽民間也呼“里”為“坊”。如《洛陽伽藍記》之“吳人坊”、“王子坊”,但正稱仍為“里”。直到隋初才王式改“里”為“坊”。

里坊制的確立期,相當於春秋至漢。把全城分割為若干封閉的“里”作為居住區,商業與手工業則限制在一些定時開閉的“市”中。統治者們的宮殿和衙署占有全城最有利的地位,並用城牆保護起來。“里”和“市”都環以高牆,設里門與市門,由吏卒和市令管理,全城實行宵禁。

發展概況

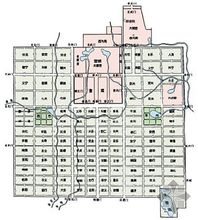

漢代的棋盤式的街道將城市分為大小不同的方格,這是里坊制的最初形態。開始是坊市分離,規格不一。坊四周設牆,中間設十字街,每坊四面各開一門,晚上關閉坊門。市的四面也設牆,井字形街道將其分為九部分,各市臨街設店。到唐代後期,在如揚州等商業城市中傳統的里坊制遭到破壞。坊市結合,不再設坊牆,由封閉式向開放式演變,此外夜市也逐漸興盛。

里坊制的極盛時期,相當於三國至唐。三國時的曹魏都城——鄴城開創了一種布局嚴整

里坊制

里坊制、功能分區明確的里坊制城市格局:平面呈長方形,宮殿位於城北居中,全城作棋盤式分割,居民與市場納入這些棋盤格中組成“里”(“里”在北魏以後稱為“坊”)。