自漢以來,雖經兵燹荒年,王朝更迭,義帝陵一直被保存下來,並有過多次修葺。現陵記憶體有“義帝新碑”一塊,高2.65米,寬1.18米,厚0.21米。北面刻於北宋嘉祐四年(1059年),碑額書“義帝新碑”四字,南面刻有元至正五年(1345年)的重修義帝廟記。陵右舊有義帝祠,元至正年間移建陵前,清乾隆十二年重修,祠內繪有義帝像。民國7年(1918年),陵曾被駐郴湘軍總司令譚延闓盜掘,得陶杯十餘個 ,隨復原狀,並加修葺,重樹華表石柱二,上書:“樓頭有伴應歸鶴;原上無人更牧羊”。

新中國成立後,湖南省人民委員會先後於1956年、1959年兩次公布義帝陵為省級文物保護單位。1957年,鎮人委拔專款重修,砌以磚圍,保持原冢高度。1963年12月,豎立保護標誌碑。文革期間(1966年),地區煤炭局在陵園內新建辦公、宿舍用房,將陵冢剷平、義帝新碑保護亭拆毀,在陵地上新建平房。1981年,市第五屆人民代表大會第四次會議作出修復義帝陵的決定。1983年湖南省人民政府再次資助予以公布。1988年,地區煤炭局拆除保護範圍內的建築物,當年,原縣級郴州市拔專款10萬元修復義帝陵,沿漢制復堆半圓形陵冢,高5.2米,底直徑8.5米,封土堆底座有0.6米高的麻石圍箍。陵四周甬道寬1米,麻石享堂坪長10米,寬2米。陵前立2.35米高、1.18米寬漢白玉碑,上有隸書“義帝之墓”四字。緊靠碑前安放有一塊1.7米長,0.5米高、0.6米寬的漢白玉供桌。四周用麻石砌護坡、台階,台階共9級,階下復原豎一對6.4米高、20噸重的大理石華表,其底座為1.2×1.2米正方形。神道長16.7米、寬3米。陵前20米處兩側,新建漢白玉雙層六邊形護碑亭2座,高7.8米,基寬每邊2.6米,存放義帝新碑原刻和複製的新碑。工程於1989年完工。

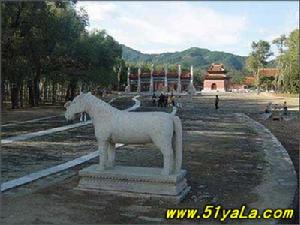

義帝陵現狀占地3539平方米,其東西兩側分別是郴州市最繁華的街道文化路、國慶路。義帝陵現狀是由湖南省文物事業管理局主持的《義帝陵搶修工程》按照歷史形成布局的,以墓冢和神道為南北軸線,兩邊依次對稱布置華表、護碑亭。現狀用地以圍牆劃分界限範圍,東西入口分別位於文化路、和平路上。根據多方面因素的考慮並結合文物保護範圍要求,把現狀地塊以圍牆和規劃紅線劃分界限範圍,圍牆內為文物保護區,規劃紅線範圍內、圍牆外為環境協調區。義帝陵以南,文化路以西,國慶路以東和步行街以北的地塊,在重新規劃時考慮一條視線通廊,以使義帝陵的南北軸線得到延續至南塔,其中建築風格也需與義帝陵的風貌協調。這樣義帝陵的整體規模將達到歷史以來的最高水平,同時南北向的軸線也將顯現,將重現歷史情景中的義帝陵一南塔對照的古城風貌。義帝陵原來未對外開放,鑒於文物保護和建設歷史文化名城的需要,2005年,郴州市二屆人大六次會議通過《關於儘快建設好義帝陵並對外開放的議案》,一期工程從2005年12月1日動工,建設內容為義帝祠、東西廂房、東大門牌坊、售票房、廁所、麻石地面、麻石欄桿等,主體工程為明清風格,配套工程有塑像、浮雕、壁畫、石獸、香爐等,修復後已於2006年9月17日正式對外開放。