【定義】

郎格罕斯細胞增生症(LCH)是郎格罕斯細胞的腫瘤性增生,可表達CD1a、S-100蛋白,通過超微結構檢查可見Birbeck顆粒。

同義詞和歷史上的命名:

郎格罕斯細胞增生症指過去的“組織細胞增生症X”和少見的“郎格罕斯細胞肉芽腫病”。臨床的亞型指“Letterer-Siwe病”和實性“嗜酸性粒細胞肉芽腫”。

【流行病學】

發病率約是5/百萬,多數病例發生在兒童,呈嗜男性發生(男女比例3.7:1)。在北歐白人中多見,而黑人中正常或少見。播散性郎格罕斯細胞增生症和急性淋巴母細胞性白血病呈一定的相關性。與初次感染、溶劑暴露性接觸和缺乏嬰兒期接種有一定關係。郎格罕斯細胞增生症也與惡性淋巴瘤——非霍奇金或霍奇金淋巴瘤相關。在成人,發生在肺部的郎格罕斯細胞增生症幾乎都與吸菸(菸草和大麻)有關,可能代表是了一種獨立的、可能是反應性的疾病類型。

【病因學】

病因未知,有一些特殊但未證實的病毒感染因素,包括:人類皰疹病毒6、EB病毒、單純皰疹病毒、腺病毒、巨細胞病毒、細小病毒、人類T細胞白血病病毒-1/2,或人類免疫缺陷病毒。

【遺傳學】

在所有主要的臨床綜合症中,X染色體連鎖的男性荷爾蒙受體基因出現單克隆的郎格罕斯細胞增生。免疫球蛋白重鏈和T細胞受體基因的β、δ、γ鏈都處於初始狀態。

【病理學】

累及部位:

三種相互之間有部分重疊的綜合症被確認:只有單一的病灶占大多數的病例(實性嗜酸性粒細胞肉芽腫),通常累及骨(尤其是頭骨、股骨、盆骨或肋骨),淋巴結、皮膚或肺的累及少見;可以是多灶的、單系統疾病(Hand-Schuller-Christian病),在一種系統器官內累及了多個部位,大多數是骨組織。在多灶性、多器官的疾病(Letterer-Siwe病)時,多個系統器官被累及,包括骨、皮膚、肝臟、脾臟和淋巴結。

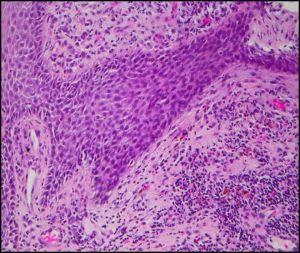

形態學:

主要形態學特點是在合適的背景中區分出郎格罕斯細胞。郎格罕斯細胞大約有10-15微米,組織學上可以通過特徵性的有溝的、摺疊的、凹折的或分葉狀的核,染色質細膩、有不太清晰的核仁、核膜薄。可以出現核的非典型性,但是如出現明顯的惡性的細胞學特徵時,應傾向考慮為郎格罕斯細胞肉瘤,下面會討論。核分裂相數目變化很大。細胞的胞漿通常中等豐富、輕度嗜酸性。特徵性的背景通常包括數量不等的嗜酸性粒細胞、組織細胞(包括多核細胞型,常呈骨巨細胞樣)、中性粒細胞和小淋巴細胞。偶爾會發現伴有中央壞死的嗜酸性粒細胞膿腫。病變早期,常見到大量的郎格罕斯細胞、嗜酸性和中性粒細胞,然而晚期病變常呈嚴重的纖維化,常包含泡沫樣巨噬細胞。淋巴結受累時最先出現在竇內、繼而出現在副皮質區,然而在脾臟最易累及紅髓。當郎格罕斯細胞增生症常與惡性淋巴瘤伴發時,經常小灶性地出現在淋巴瘤腫瘤內或旁。骨髓的累及的在活檢時比塗片時更易發現,常由小灶性的病變組成,可以伴有纖維化。

超微結構:

郎格罕斯細胞最為特徵性的是細胞的胞漿內出現的數目不等的Birbeck顆粒。Birbeck顆粒通常有特徵性的形態——網球排樣。Birbeck顆粒大約200-400納米長,寬度一致為33納米。在所有病變中出現機率為1-75%,早期的病變中通常會有大量的Birbeck顆粒。郎格罕斯細胞有核形不規則的核,胞漿內可有數目不等的溶酶體,未發現細胞連線。

免疫表型:

腫瘤性的郎格罕斯細胞與正常的郎格罕斯細胞相似,恆定表達CD1a和S-100蛋白。它們均呈波形蛋白、HLA-DR、花生血液凝集素和胎盤鹼性磷酸酶陽性。對CD45、CD68和溶菌酶的表達不等或弱陽性。它們均不表達B細胞和T細胞抗原(除CD4外),CD30、髓過氧化物酶(MPO)、上皮膜表面抗原(EMA)也陰性。對濾泡樹突狀細胞系的特異性標記物,如CD21、CD35等通常幾乎不表達。CD15通常陰性,如預先處理掉矽酸殘留後。郎格罕斯細胞Ki-67染色陽性率通常為2-25%,平均約為10%。

酶細胞化學:

腫瘤性的郎格罕斯細胞對三磷酸腺苷、α-D-甘露糖苷酶、α-萘酚-氯酸酯酶陽性(受氟化鈉抑制不定),α-萘酚-氯酸酯酶陽性和酸性磷酸酶。不表達抗酒石酸鹽-磷酸(酯)酶、5’-核苷酸酶、過氧化物氯化物酯酶和β-葡萄糖苷酶。

推測的細胞起源:

腫瘤性的郎格罕斯細胞在形態學和免疫表型上與非腫瘤的郎格罕斯細胞,負責抗原處理的上皮細胞,十分相似。但也不完全相同,例如,正常的郎格罕斯細不表達胎盤鹼性磷酸酶,有不同的細胞黏附分子的表達類型。

分級:

雖然已經作過分級的嘗試,但是已經普遍接受的是:除了出現明顯的腫瘤性的特徵時,非典型分級與臨床預後無明顯相關性。

【臨床特徵】

病人出現單灶性病變的多是少兒或成人,常表現為累及骨幹的溶骨性病變,破壞相鄰的皮質骨或其它結外部位(如皮膚)。病人有多灶性但單一系統累及的通常發生在幼童,呈現多灶性的骨破壞性病損,經常並發周圍軟組織包塊,常有頭骨的累及伴發突眼症、尿崩症和牙齒脫失。多灶、多器官性的病人常是嬰兒,表現為發熱、皮膚表現、肝脾腫大、淋巴結病、骨的病變和全血細胞減少。在成人肺內的郎格罕斯組織細胞增生症,多數表現為數不盡的雙側結節,直徑通常小於2cm。

【預後及判斷指標】

臨床過程大致上與診斷時累及的器官數目有關,這是由組織細胞協會提出的基本的分期原則。然而也有例外,比如出現多器官的累及時而無骨的病變是預後不好的徵兆;而同一情況下出現了多灶性骨的病損是良好預後的標誌。約有10%的病人可由單一病灶進展成多系統的疾病,多系統的疾病的自發性的好轉可以發生在極個別病例中。單一病灶的病人總的生存率高於95%,而在出現兩個器官累及的情況下這個數字下降到75%,隨累及部位的增加還會繼續降低。與累及的器官數相比年齡因素是一個不太重要的預後指標。在無明顯的惡性細胞學特徵時,出現細胞學的異型性或核分裂增多與預後並無直接關係。在有多灶、多器官累及的病人,對化療反應良好通常會預示著生存率的增加。成人肺的獨立的郎格罕斯細胞組織細胞增生症,在戒菸後,通常會出現自發性好轉或趨於穩定,僅有一小部分進展為不可挽救的空洞性和蜂窩樣纖維化。