地理位置

遼代陳國公主與駙馬合葬墓

遼代陳國公主與駙馬合葬墓遼代的陳國公主與駙馬合葬墓位於奈曼旗青龍山鎮東北10公里斯布格圖村西的廟子山南坡上,地處遼

西山地北緣的淺山丘陵地帶。這裡層山疊翠,泉水清澈。廟子山由北向東西兩側呈斜坡向南延伸將墓地環抱,形成天然屏障。墓地前向東南數公里外呈扇面形,逐級減低,由緩坡形成廣袤平川。1986年6月8日,由內蒙自治區考古研究所對該墓進行發掘。此墓為遼景宗皇帝孫女,秦晉國聖宗皇太弟耶律隆慶之女,吳國公主之妹,即陳國公主與駙馬蕭紹矩的合葬墓。建設於開泰六年(公元1017年)。

陳國公主與駙馬合葬墓,保存完整,是一座遼代中期典型的契丹族墓葬。長方形前室,兩側壁下方各置小龕。兩耳室後室均稱園形,保持契丹民族傳統的氈帳形式。墓門兩側額及門額以上,浮雕倚柱,斗供、檐、櫞等仿木結構,都採用漢族營造法式,這正是契丹貴族階層定居生活,接受漢文化影響的具體表現。想見公主生前居住亦當如此。陳國公主與駙馬合葬墓採取1360東南向。這是中期以後,以契丹族東向故俗,轉而雜用漢族習尚南向的具體反映。

構造

遼代陳國公主與駙馬合葬墓

遼代陳國公主與駙馬合葬墓墓門上的仿木結構浮雕,影作,重施濃墨重彩,白粉勾邊,醒目突出,光采鮮艷。製圖采

用直尺勾線,板刷或排筆著色。有的線寬達10多厘米,長到1.2米以上。隨著仿結構浮雕的不同變化,運用寬窄長短不等的直線條,還參用弧角迴轉不同的曲線。這些曲線都描繪得一絲不苟,工整精確無比。著色講究明暗對比,力求局部變化服從於總體的諧調統一。反映這個時期,契丹民族已經熟練地接受宋朝畫界的影響,而運用於建築和墓室裝飾。墓前窄長的階梯形墓道就生土挖成,階梯台面,不抹粉,不墁磚,無任何加工。墓道長度與墓室長度略等。天井位於墓道末端,它是把墓道末端向左右擴展,與墓門翼牆之間形成

遼代陳國公主與駙馬合葬墓

遼代陳國公主與駙馬合葬墓長方形船蓬式券頂前室,是陳國公主墓中特殊的建造結構,充分反映契丹民族氈帳以居,不習慣深堂奧室的居住生活。園形蒙古包式的後室,內有木護壁,用套榫木方,石灰鑲嵌填縫,方磚鋪地,石塊封頂,高懸銅鏡。這種象徵氈包式的穹窿頂園形墓室,為遼代中期普遍流行的墓葬形式。

陳國公主與駙馬合葬墓後室的正面,緊貼後牆設有屍床、供台,床上有帷幔覆蓋。

墓葬是在駙馬卒後開始建設的。後室中的木護壁是在磚室砌成後,駙馬未入葬時進行製作和安裝。因為木構設施工程較大,而墓室

遼代陳國公主與駙馬合葬墓

遼代陳國公主與駙馬合葬墓墓室壁畫,構圖嚴謹,設計合理,利用有限的壁面,既反映出契丹族傳統的遊獵生活習俗,又反映出了公主夫婦生前的悠閒享樂和豪華奢侈,死後幻想羽化登仙。壁畫繪於墓道東西兩壁和前室及前室頂部,壁畫內容有人物、馬、仙鶴、雲朵、日、月、星辰等。

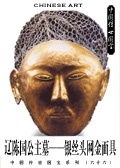

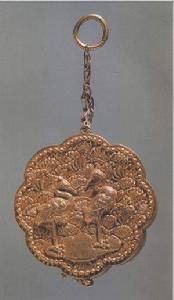

陳國公主和駙馬頭枕金花銀枕,臉部戴鎏金面具,頭上置鎏金銀冠,腳穿金花銀靴。屍體全身裹銀絲網路,並配戴琥珀、纓珞,腰部束金絲帶和銀片帶,帶上懸配不同的金、銀、玉件和工具,公主的耳、手腕、手指上均戴有金、銀、珍珠等飾件。隨葬器物極為精緻和豐富,為金、銀、玉石、瑪瑙、琥珀、纓絡、水晶、珍珠等貴重材料製成,用金約1700克,用銀約1萬多克,其中多屬罕見珍品,代表性隨葬品器物有金花銀枕,鎏金銀冠、金面具、銀絲網路、金花銀靴、玉柄銀刀、金帶、金銀蹀躞帶、鏤雕金荷包、纏枝花紋金鐲,提鏈水晶杯,胡人訓獅琥珀佩、琥珀鴛鴦、雙魚形玉佩、動物形玉佩、綠釉長頸瓶,花口白瓷碗、鎏金 鐵馬鐙、綴玉馬胸帶等。在眾多的出土器物中,有兩件玻璃器造型甚為別致。一件是帶把的玻璃杯,深綠色;另一件是乳釘玻璃盤,無色

遼代陳國公主與駙馬合葬墓

遼代陳國公主與駙馬合葬墓從遺物看契丹族的服飾和生活習俗,在隨葬品的六條腰帶,保存基本完好,而且形式多樣,腰帶可分為蝶躞帶和非蝶躞兩大類。我國古代北方各遊牧民族根據其生活習俗和遊牧生活方式習慣在腰帶上佩褂弓、箭、刀等狩獵用具以及日常生活中隨時備用的刀子、解錐、針筒、磨石等生活用具。蝶躞帶定為文武百宮必佩之物,也是遼代契丹族的服飾之一。

墓中隨葬的兩套完整馬具,雖非實用之物,但形制大小與實用馬具相同。此外還隨葬木弓、木弓囊、銀刀、鐵刀、刺鵝銀錐和駕鷹之物玉臂鞴等畋獵工具和用物等。反映出契丹族特有的社會生活習慣。契丹族早期以遊牧經濟為主,是活躍於馬背上的北方騎

遼代陳國公主與駙馬合葬墓

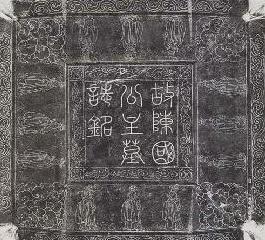

遼代陳國公主與駙馬合葬墓從遺物看契丹與宋朝及漢文化的關係。契丹族是一個善於取人之長,補己之短的民族,在與中原宋朝和鄰近民族相互交往中,不斷汲取其它民族的先進文化,融合消化,充實自己。從陳國公主的墓誌,紋飾到志文都仿唐代墓誌製作。志蓋四周刻有十二生肖,都作人身漢式裝束,寬衣博袖,袍笏拱立。在陳國公主所佩的玉佩上,也刻有漢屬的動物形象,可見十二生肖對契丹族的影響也是極其深遠的。墓內出土80枚木圍棋子來看,圍棋發祥於中國,本是漢族士大夫及貴族階層的玩藝,說明契丹貴族階層很早以來已經深受漢族封建士大夫以弈為戲,悠閒享樂生活的影響,把圍棋做為遊樂生活用具。墓內出土玉硯兩件,皆成箕形,並出土一件玉水孟似乎反映出陳國公主與駙馬精通文墨,契丹貴族婦女一般都精通漢文,富於文采者甚多。陳國公主墓中出土裝飾品中,以龍和鳳居多,龍紋則飾於金花銀奩、金手鑼、琥珀、纓珞的浮雕飾件上和琥珀握手上。龍和鳳紋飾除了表示所屬者身分高貴外,同時也受了中原封建王朝歷史習慣的影響。在陶瓷業中,契丹族有了創造性的發展,在接受唐、五代、宋陶瓷燒造技術的影

遼代陳國公主與駙馬合葬墓

遼代陳國公主與駙馬合葬墓窯青瓷、耀州窯青瓷。是契丹族典型的生活用瓷。從墓中出土的青瓷器胎壁輕薄,瓷土純淨細膩,瓷化程度高,製作精巧,造型典雅,花紋刻畫工整,線條流暢,器體輕輕叩擊聲音清脆,是青瓷中的精品。

從遺物看契丹與鄰國及西方的交往關係。早在遼太祖建國之初,和州回鶻便從西域來貢,進行貿易交往,從墓中很多器物的裝飾品來看,所有原材料主要是玉和琥珀,這些原材料主要是以進貢或通過商業貿易,來自西域諸小國和鄰近各部族。據《天工開物》雲“凡玉入中國,貴重用者盡出於闐蔥嶺”于闐,現新疆維吾爾自治區和闐(田)縣,陳國公主墓出土的白玉是由新疆于闐輸入的;另有一部暗青色的玉石,如玉硯、玉水孟,是岫巖玉的一種,產地在遼寧省岫巖縣境。關於琥珀的產地,應該是產於中亞西域各國。其中有一件胡人訓獅浮雕飾件,這是一件長時間體驗和熟悉訓獅場景的西方匠師的寫實作品。從陳國公主墓中出土7件精美的玻璃器,均來自中亞地區,乳釘紋高頸玻璃瓶的裝飾手法與科威特國家博物館藏品中一件玻璃瓶相似,此玻璃瓶應該是埃及或敘利亞的產品。刻花高頸玻璃瓶與美國洛杉磯漢斯收藏的一件刻花瓶相似,應該是伊朗出產的典型伊斯蘭玻璃。帶把玻璃杯應該認定為伊朗9—10世紀產品。乳釘玻璃盤,與義大利聖馬科博物館收藏的一件高浮雕刻花玻璃盤相似,認為是10—11世紀拜占廷的產品。

遼代陳國公主與駙馬合葬墓

遼代陳國公主與駙馬合葬墓以上各式玻璃器皿,產地雖不一致,但是主要的是出產於伊朗一帶,所以遼朝與其相鄰近的國家、部落,以及遠在西域或中亞、西亞的一些國家,也都建立了貿易關係。

陳國公主駙馬合葬墓隨葬品共3227件,有許多製品是用金、銀、玉石以及瑪瑙、琥珀、珍珠等貴重材料製作而成,充分反映了契丹大貴族的豪華奢侈和墓主人的顯赫地位。從另一個側面則反映出遼代中期政治、經濟、文化等各方面的繁榮興盛.

歷史意思

陳國公主與駙馬墓的發現,為研究遼代政治、經濟、文化及契丹民族的習俗發展等方面,提供了大量的實物資料,是遼代考古的重要發現,被公布為全國“七五”期間考古十大發現之一