劇情簡介

沙丘鶴在漫天風沙中追尋出路,要面對酷熱天氣的考驗,也要抵禦大風沙的摧殘,全都默默承受,挺著胸與大自然作戰到底,目的只有一個,就是要找到出路,活出精采。這是一個巨大的工程,歷時四年,跨越七大洲40多個國家,消耗460公里膠片,這正是戲中想要表達的意思。

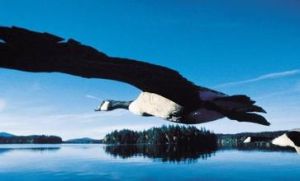

候鳥遷移過程艱辛萬分,既要克服長途飛行的辛勞,亦要克服大自然嚴峻的挑戰。那種面對逆境不屈不撓的精神,甚是值得人們學習,實為現今人生應有的態度。故事重點環繞候鳥南遷北移的旅程,講述候鳥如何克服自然環境,在大風沙中尋找出正確方向、在冰天雪地中如何保護自己、在汪洋浩瀚海洋中如何獵食…如此困窘,候鳥都要逐一克服,逐一面對。這正是戲中想要表達的意思,大天鵝要飛越1200公里的長途旅程,它那份對生命的堅持,對子女的照顧,一一叫人尊敬。

大自然是一幅最漂亮的圖畫,和上次《點蟲蟲》如同一徹,沒說教灌輸環保意識,只是取鏡於珍貴的鳥獸生態,令觀眾目不暇接,加上活潑地捕捉候鳥的日常生活;故事勵志溫情,意識正面,絕對是一出振翅鼓舞之作。你能領略多少?在乎你怎去發掘,怎去爭取!

這是一個巨大的工程,歷時四年,跨越七大洲40多個國家,消耗460公里膠片,動用450多人,其中包括世界上最優秀的飛行員和科學考察隊。這一切都是為了捕捉鳥在無盡長空翱翔時的千姿百態。

演職員表

演員表

| 角色 | 演員 | 配音 |

|---|---|---|

| Narrator | ---- | 雅克·貝漢 |

| Narrator (English version) | Philippe Labro | ---- |

職員表

| 導演 | 雅克·貝漢、雅克·克魯奧德 |

| 配樂 | 魯諾·庫萊斯 |

| 剪輯 | Marie-Josèphe Yoyotte |

| 藝術指導 | Régis Nicolino |

| 視覺特效 | Fabien Girodot |

獲獎記錄

遷徙的鳥

遷徙的鳥最佳紀錄長片提名雅克·貝漢

歐洲電影獎EuropeanFilmAward2002

最佳紀錄片獎提名雅克·貝漢

芝加哥影評人協會獎CFCAAward2004

最佳攝影提名LaurentCharbonnier

最佳攝影提名LucDrion

最佳攝影提名LaurentFleutot

最佳攝影提名SylvieCarcedo

最佳攝影提名PhilippeGarguil

最佳攝影提名OlliBarbé

最佳攝影提名DominiqueGentil

最佳攝影提名ThierryMachado

最佳攝影提名StéphaneMartin

最佳攝影提名FabriceMoindrot

最佳攝影提名ErnstSasse

最佳攝影提名ThierryThomas

最佳紀錄片提名

最佳攝影提名MichelTerrasse

芝加哥影評人協會獎2004

最佳攝影提名BernardLutic

最佳攝影提名MichelBenjamin

法國凱撒獎César2002

BestEditingMeilleurmontage Marie-JosèpheYoyotte

BestFirstWork Meilleurepremièreoeuvre 提名MichelDebats

BestFirstWork Meilleurepremièreoeuvre 提名雅克·克魯奧德

歐洲電影獎BestDocumentaryAward 2002

提名雅克·克魯奧德

提名MichelDebats

幕後花絮

花絮

影片攝製者把一些鳥蛋放置在有人聲和攝影機聲的環境中,這樣它們出生以後就不會怕人了。

視點

《遷徙的鳥》是雅克·貝漢的“天·地·人”三部曲之一。同它的姊妹篇《微觀世界》和《喜馬拉雅》一樣,這部描述自然界無限風光、記錄鳥兒們遷徙歷程的電影剛一出世,短短的三個星期就有250多萬法國人走進影院,並隨後在歐洲、美國和日本風靡一時。該片榮膺2003年奧斯卡最佳紀錄片提名,這也是雅克·貝漢第九次在國際上榮獲大獎。

自然史詩巨作“天地人”三部曲之一的《遷徙的鳥》

2004年1月10日,《遷徙的鳥》將飛到中國。這是我國首次引進的數字紀錄電影。昨天,該片在京舉行了小型試映,中影公司向記者揭開了這部大片的拍攝內幕。同時,該片原聲大碟也成為發燒友的搶手貨。

培養鳥演員進行拍攝

本片以高清晰的畫面將候鳥遷徙途中無與倫比的風光展現無遺,觀眾跟隨著鳥在踱步覓食,隨後在鏡頭的帶領下離開了地面,一起飛了起來。腳下或者是冰川大海,或者是巴黎市區。無比開闊的航拍景象讓人如痴如醉,配合行雲流水般的自然畫面,淋漓盡致地表現出候鳥飛翔時的狀態。為了能夠以鳥類的視角拍到畫面,攝製組專門培養了一批鳥演員。在拍攝初期,攝製組歷盡千辛萬苦,花費了將近一年的時間追隨候鳥輾轉遷徙,並設法親近它們,了解它們的習性,消除候鳥對人類的戒備。在當候鳥們漸漸熟悉了有攝製組陪伴的日子後,面對鏡頭的它們不再害怕,影片才得以順利拍攝。

300人跟隨鳥類四年

《遷徙的鳥》的拍攝是一個非常大的工程,影片拍攝歷時四年,橫跨五大洲,所用膠片長達460公里,動用了世界上最優秀的飛行員和科學考察隊。“與鳥類生活了四年,我們似乎成了它們的父母。我們歷經了所有的季節變化,幾乎環繞了整個地球。”

對於為何選擇拍攝紀錄片,雅克·貝漢回答說因為紀錄片最為真實,他拍攝的目的是想獲取真實、獲取自然最美好的瞬間。在拍攝過程中,他們與鳥成為朋友。他說攝製小組會訓練鳥,但不是訓練鳥聽他們的指令,事實上是他們要隨著這些鳥的行動而行動,那是一段既辛苦又感動的日子。

帶來視聽新衝擊

大型數字紀錄片《遷徙的鳥》無論從拍攝技巧還是內容上,均帶給了我們久違的驚喜,強大的視覺衝擊力帶給我們全新的視聽完美感受,這也是電影史上劃時代的創新。影片中獨具特色的演員向我們展示了它們最為真實的純自然面目。該片獲2003年奧斯卡最佳紀錄片獎提名、法國電影凱薩獎最佳剪輯、最佳音樂等多項大獎。

幕後製作

遷徙的鳥

遷徙的鳥而這也正是貝漢電影的特點之一。在他看來,自然界眾生等,給鳥類冠上人為他們創造出的名字恰恰是人類在潛意識中把自己當成自然界中心焦點的表現。

《遷徙的鳥》又名《鳥與夢飛行》,是《點蟲蟲》幕後班底再次攜手製作的紀錄片,經過兩年蒐集資料和三年拍攝時間,《鳥》片採用了超科技空中拍攝系統攝製,全程追縱候鳥南遷北徙的壯舉,帶領觀眾體驗候鳥“遷居”的艱辛過程,同時也捕捉各式各樣候鳥的奇趣生態,既益智又生動。當中有不少驚險鏡頭。拍攝期間要跨越險峻的高山和飛越太平洋、大西洋。所涉足的地域,由南至北,穿梭的國家超過三十個,拍攝時間,由春至冬。畫面不但展示了候鳥的生活習慣,更把大自然的各種地理環境幽美景色攝入鏡頭。沙漠、冰川、湖泊、森林、平原、河流、懸崖、島嶼以至繁華都市皆一一盡入眼底。”

《遷徙的鳥》的拍攝是一場浩大的工程,影片通過高科技空中拍攝系統全程追蹤候鳥南遷北徙的壯舉,帶領著觀眾體驗候鳥“遷居”的艱辛過程,同時也捕捉到了各式各樣候鳥的奇趣生態。拍攝期間,攝製組跨越了險峻的高山,飛越了太平洋、大西洋,由春至冬穿梭了30多個國家。無論是沙漠、冰川、湖泊、森林,還是平原、河流、懸崖、島嶼都盡收眼底,這或許不但是一部展現候鳥生活習性的紀錄片,它還將大自然中的各種地理環境攝入到鏡頭之中。

當然要拍出這種無比開闊的航拍景象,行雲流水般的自然畫面,再配上候鳥飛翔時的狀態,這也是件十分困難的事情。於是為了能夠以鳥類的視角拍到更為真實的畫面,攝製組專門特意培養了一批鳥演員——他們要追隨著候鳥輾轉遷徙,了解它們的習性,並且想法設法的親近它們,讓它們消除對人類的戒備。漸漸的這群候鳥開始熟悉了他們的陪伴,即使是面對鏡頭也不再害怕,這才使得影片的拍攝工作得以順利的進行。

“與鳥類生活了四年,我們似乎成了它們的父母。”導演雅克·貝漢強調,拍攝這樣的自然類紀錄片,時間是最基本的保障,“我們要觀察,要儘可能地親近我們的拍攝對象——那些不斷遷徙的鳥類,於是我們組成了一個有300多名成員的攝製組,花費整整四年時間來跟隨這些候鳥的遷徙途徑。我們歷經了所有的季節變化,幾乎環繞了整個地球。”而對於為什麼要選擇拍攝紀錄片這種形式,雅克·貝漢回答說因為紀錄片最為真實,他拍攝的目的就是想獲取真實、獲取自然界最美好的瞬間。這部無論從拍攝技巧還是內容上,都帶給我們久違驚喜的影片,通過強大的視覺衝擊力帶給我們全新的視聽完美感受,這也可以說是電影史上劃時代的創新。

製作發行

製作公司

BacFilms法國

Canal+法國

CentreNationaldelaCinématographie CNC法國

CommissionEuropéenne法國

ConseilGénéraldel'Aveyron法國

ConseilRégionaldeBasseNormandie法國

ConseilRégionaldeFranche-Comté法國

ConseilRégionaldelaLozère法國

ConseilRégionalduCalvados法國

ConseilRégionalduLanguedoc-Roussillon法國

CréditAgricole法國

EDF

Eurimages法國

EyescreenS.r.l義大利

FilmstiftungNordrhein-Westfalen德國

France2Cinéma法國

France3Cinéma法國

GalatéeFilms法國

LesProductionsJMH瑞士

LesProductionsdelaGuéville法國

LilianeBettencourtauNomdelaBettencourtSchuller法國

PandoraFilmproduktionGmbH德國

Primagaz法國

Procirep法國

TélévisionSuisse-Romande TSR瑞士

WandaVisiónS.A西班牙

WestdeutscherRundfunk WDR德國

發行公司

ColumbiaTriStarHomeEntertainment美國.....2003 USA DVD

DistributionCompany阿根廷.....Argentina

HeraldFilmCompany日本..... Japan

KinoweltFilmverleih德國.....Germany distributionsupportedbyFilmstiftungNRW

LuckyRed義大利.....Germany distributionsupportedbyFilmstiftungNRW

MongrelMedia加拿大.....Canada

索尼經典SonyPicturesClassics 美國.....2003 USA dubbed

特技製作

tvt.postproductionGmbH 德國

其它公司

SIF309Film MusicProductions美國.....filmscorerecording

上映日期

國家/地區上映/發行日細節

法國France2001年12月12日

比利時Belgium2001年12月12日

瑞士Switzerland2001年12月13日......Germanspeakingregion

希臘Greece2001年12月14日

韓國SouthKorea2002年3月29日

德國Germany2002年4月4日

荷蘭Netherlands2002年4月18日

中國香港HongKong2002年6月20日

俄羅斯Russia2002年6月21日......MoscowFilmFestival

捷克CzechRepublic2002年7月8日......KarlovyVaryFilmFestival

捷克CzechRepublic2002年7月18日

加拿大Canada2002年9月8日......TorontoFilmFestival

土耳其Turkey2002年9月13日

以色列Israel2002年9月19日

匈牙利Hungary2002年9月19日

西班牙Spain2002年9月27日

義大利Italy2002年11月15日

立陶宛Lithuania2002年12月27日

波蘭Poland2003年4月4日

日本Japan2003年4月5日......Tokyo

美國USA2003年4月5日......PhiladelphiaInternationalFilmFestival

斯洛維尼亞Slovenia2003年4月17日

美國USA2003年4月18日......limited

挪威Norway2003年5月2日......KristiansandInternationalChildren'sFilmFestival

加拿大Canada2003年5月30日

澳大利亞Australia2003年6月19日

挪威Norway2003年6月20日

紐西蘭NewZealand2003年7月13日......ucklandInternationalFilmFestival

墨西哥Mexico2003年7月25日

丹麥Denmark2003年8月15日......CopenhagenInternationalFilmFestival

芬蘭Finland2003年9月5日

英國UK2003年9月5日

丹麥Denmark2003年9月12日

瑞典Sweden2003年11月7日

冰島Iceland2004年1月23日......FrenchFilmFestival

阿根廷Argentina2004年7月29日

智利Chile2005年3月31日

愛爾蘭Ireland2011年7月10日......GalwayFilmFleadh

影片評價

自1995年的《微觀世界》和《喜馬拉雅》之後,導演雅克·貝漢又一次以其獨特的魅力征服了世界。為了拍攝影片《遷徙的鳥》,雅克·貝漢先生歷時四年,橫跨五大洲,生活在飛行的候鳥群中,與它們一同飛越大地和海洋,選擇了50多個國家中的175個自然景地,拍攝了460多公里長的膠片,動用了17個世界上最優秀的飛行員和一個科學考察隊,平均每天都有600人在為此工作。

這部數字記錄影片為我們呈現出了又一個神奇的世界,來自自然界的聲音,來自自然界的感覺,這些都遠遠超過了人們能夠感知的世界。《遷徙的鳥》給人們展現的是自然的奇蹟,沒有絲毫的人工雕琢。數十萬公里的飛行,不懼艱難險阻,甚至年復一年,同一條航線,同一處景地,雅克·貝漢先生為我們捕捉到了生存的本能和希望的動力,他帶著觀眾近距離的走進鳥群,深入鳥的靈魂深處,讓我們一次又一次萌發了觸摸鳥兒的願望,面對詩一般的畫面,聆聽著大自然的聲音,為我們心中留下了永恆的奇蹟。

影音重現

從《遷徙的鳥》這樣一部科學紀錄片裡,人們顯然能看出法國人對於藝術不厭其煩的精益求精。他們用獨具歐洲氣質的浪漫之聲結合唯美畫面,把原屬自然科學範疇的鳥類遷徙話題拍攝成了洋溢著人文主義精神的不朽傑作。

完成的夢想這是一部視覺效果豐富,情感內容充沛,結構精妙的紀錄片。有很多人愛它,導演通過以上三點完成了觀眾與鳥飛行的夢想,且讓觀眾在過程中解了它們(鳥)的遭遇、對它們產生尊重。導演拍攝思路與意圖:究竟是什麼和鳥飛行?客觀是攝像機,是攝像者,是導演的構思,是人類的夢想。誠實的片子才是好看的,它甚至和個人的才能無關。當然才能不只是因人而分,也具體到一個人,因為人在各個方面的表現都是參差不齊的。但無論怎么樣,好看的片子只有一種就是忠實於作者的情感和水平的片子,而那些有意拔高或者怪誕化的,對自己不誠實的片子都矯情而做作。本部影片的拍攝思路只是按照普通人的思路進行,如導演所言:“當一個人抬頭看見一列鳥飛過天空的時候,回想到鳥從何處來?到何處去?經歷了什麼?怎樣度過危險?每隻鳥都有很多故事,從出生到成長到完成遷徙。”導演想盡辦法帶領觀眾和鳥同飛,意圖在於:“當你了解了它們(鳥)的遭遇就會對它們產生尊重”。

視覺豐富

1、地域風情

影片隨便的定格都是很好的攝影作品,大地的色彩不斷變化,展現從北歐到北極再到南極這一航線的地理風貌。北半球森林的繁茂、西伯利亞草原的空曠、北極圈的冰晶、西伯利亞的針葉林。鳥兒們飛越北美、飛越非洲、飛越亞馬遜河流域和大西洋,它們的飛行隊伍和地貌形成了彩色又不斷變化的圖案,感到自然之富饒中也隱喻著自然之殘酷。紅色河流上,白天鵝的滑翔猶如白色的星灑落;白雪皚皚下斑頭雁的羽毛顏色剛好和被白雪覆蓋的黑色山脈相應;墨色的天空墨色的鳥的身影或繁花似錦的大地上銀白色飛鳥。有時它只拍攝飛鳥透射在地面的倒影,以表明這個地區日光的充足。只有在影片的最後,一列候鳥在白色天幕下,忽然天幕變成黑色,而鳥變成白色的,十分耀眼,給觀眾留下深刻的印象。此外,一切都是鳥的視覺下的地域風貌,一切的遭遇和艱辛都在這樣真實的視覺效果下發生。

2、鳥的飛行和觀眾心理變幻

片中的鳥無論是出生、哺育後代、還是躲避危險、集體生活都和人有非常相似的地方,唯有飛行是鳥獨有的。影片把飛行拍攝得有張有弛且使得觀眾認同自己與鳥同飛的身份,這樣就更容易感同身受並產生對生命個體的尊重。

觀眾心理之與鳥同飛

首先導演在拍攝時用了一架小飛行器跟拍鳥的飛行,在此之前他和其他記錄片導演一樣使用各種方法讓鳥兒們熟悉攝像機和飛行器和它們發出的聲音,為了讓鳥對機器的聲音不感到陌生,他們在鳥出生時就播放“代理父母”(工作人員)的聲音和機器設備的聲音,甚至那些一出生就伴隨著器材長大的鳥把飛行器當做飛行的同伴。所以拍攝時鳥對跟隨的攝像機沒有恐懼、戒備和躲藏。這個發現鳥類故事的過程意味著艱難的拍攝,需要有技術的保證。首先要觀測它們的飛行習性,對每一種鳥使用不同的拍攝技巧。攝像師要在完全真實的世界裡提高警覺,讓鳥兒緊跟攝像機,攝像師說他們沒法把小飛機駕駛得和鳥一樣隨意,飛機會遇上很多麻煩。要保持拍攝連貫性,要保證拍攝的影像能夠感動觀眾。另外拍攝角度、景別時常變化,有時候側拍,有時候俯拍,有時候仰拍,景別遠到一個井然有序的飛行隊伍,近到一隻鳥徐徐生風的羽毛。在這樣的視角中觀眾能夠逐漸認同和鳥的親密的關係,感受到它們的雙翼的力量,仿佛它也傳遞給觀眾,讓觀眾感到駕馭飛行的暢快。導演在營造與鳥同飛的心理認同是成功的,例如,在一處獵殺中,當觀眾還沉浸在飛行的喜悅中時,忽然槍聲響起,一隻灰雁落下去,然後又是槍聲,更多灰雁落下去,觀眾感到仿佛自己的同伴被槍擊中,眼看它們摔在沼澤里。

觀眾心理之對自身鳥身份的認同

鳥的視角是時時刻刻的,它引導觀眾不知不覺中將自己等同於鳥。即便在表現景物的時候,例如,當入夜,墨藍的天空中小鳥們飛行的天羅地網幾乎鋪滿了整個天空,然而近景不是空的,有幾隻傾聽和張望的白鵝,觀眾仿佛和它們一同張望。在表現別的鳥類的時候都不忘藉助鳥的視角,為觀眾營造鳥的身份的心理認同感。影片中還有兩處,飛行之中視角突然恍惚起來,變得主觀,顏色發生合併、速度產生變化,攝像機變成鳥,它跟隨觀眾的情緒,在觀眾飛行情緒最為飽滿的時候,給觀眾一個主觀的感受,幫助觀眾的把情緒表現出來。

情感充沛

紀錄片用恰如其分的戲劇性和音樂來表現情感。這兩者都使得觀眾更投入到生命的裂變中來,在繁花似錦和悲天憫人的輪迴中完成生命的遷徙。

1、戲劇的成分

拍攝者並沒有一味的記錄,而是把拍攝中發現的戲劇性巧妙的套用到剪輯當中。在導演的拍攝和觀眾的戲劇心理下完成的影片,使鳥類的表現成為了一場show,一場有著起因、經過、結果、發生、發展、高潮的,悲劇、喜劇交替上演的飛行秀,觀眾便能夠跟隨影片分享它們的痛苦和歡愉。

情結設定的自然巧妙:影片中有兩個鳥與人類的和諧相處的故事。一個是老婦人每年都在候鳥歸來時餵食候鳥,另一個是小男孩幫助一隻灰雁解開纏繞它的漁網。影片發現了這兩個事件的戲劇性並將其自然的放置在影片的開頭和臨近結尾,所以故事中所傳達的脈脈溫情也就延續了影片中間大半部分段落,並為中間段落中鳥類所受的創傷起到了緩解作用。影片中的悲劇喜劇同時上演,例如在和人類的關係中,開墾荒原一場中,草原中鳥窩中的雛鳥無辜的等待著機械生產給它帶來死亡;工業生產時代,在燈火輝煌的城市邊緣鳥類的徘徊,最終它們決定穿越廢氣和污水,但還是有一隻陷在污泥中,……在和其他生物關係中:沙灘上一隻折翅鳥迤邐而行,最後被螃蟹圍剿、分食。然而這一場並不是真的,攝像師最後救了那鳥,然後揀了腐肉拍下了螃蟹分食的情景。這些情景似乎不動聲色,因為它們都是在拍攝中觀察的結果,只是後來進行了結構的安排,但卻都讓觀眾惋惜不已,表現了導演很注重加入戲劇因素來帶動觀眾情感。

畫面跳切或單個畫面所表現的戲劇性:在很多鳥寶寶出生的段落里出現的畫面跳切或單個畫面中有戲劇性的表現。例如:鏡頭從天鵝頸部滑倒尾部,突然一隻小天鵝破羽而出,頑皮可愛之行溢於言表;段落中還有一隻母鳥的面孔十分奇特,它胖頭胖腦、眼睛間距離很近,鼻子很尖。導演似乎有意給了這隻母鳥一個回頭的面部特寫,然而這是伏筆。在一些鳥寶寶各類姿態的展示後,一個羽毛灰褐色的孩子搖搖擺擺的沿地平線走來,走近那個白色的母鳥,當我們還在懷疑它們之間的母子關係時,導演給了這隻小鳥一個回頭的面部特寫,觀眾不禁啞然失笑,好一張酷似它媽媽表情的臉。這裡導演故意剪出兩個鏡頭對比,反應出其戲劇因素使用上的別有用心。默片時代,由於技術的限制,只能用現場演奏的方式進行,即使沒有任何聲音,人們也在觀看中用想像力延伸聽覺,因為人類世界生而有聲。自有聲片以來,音樂就成為電影必不可少的內容,甚至舉足輕重的作用。2、音樂以真實的音樂做製作基礎:導演請音像師用迷你麥克風和攜帶型集音器專門錄製不同鳥類的飛行聲音做底本製作了片中的音樂(鳥的飛行有的藉助氣流滑翔、有的振翅飛行),製作不同的音樂來印證鳥的聲音。鳥類的真實聲音絕對是本片音樂的重要組成部分,鳥類振翅的聲音和鳴叫沒有因為音樂而減弱。各種鳥類的一段錯落有致的鳴叫仿若分出幾個聲部,有的場景下讓人覺得生趣盎然,有的場景下又是相互的呼喚。在丹頂鶴的一段舞蹈中,音樂甚至前後留白,讓丹頂鶴的聲音延續成為音樂的組成。以鳥鳴為主鏇律,配以附和弦鼓聲,凸現鳥類聲音。有時用自然的風聲、水聲、其它動物的叫聲混合在音樂中。這樣的音樂即使有人為的因素,但在記錄片中使用更為真實自然、避免突兀。

音樂連結作用和情感的襯托作用:影片中使用的少量是傳統弦樂、管樂隊的演奏,但主要是電子音樂,電子音樂是現代社會的產物,具有商業性、全球性和無國界的特點,音樂中有少量地域因素(音色、音調)。影片用幾個主鏇律給不同的鳥類以不同的編配(配器、和聲的變化),同樣的鳥類在遇到不同地域、情況時音樂會發生變奏,但主鏇律不變。這樣不但使影片上下一體,還為它們的遷徙生活渲染了情感,對影片的結構的故事性起到了重要的烘托、渲染、甚至是說明的作用。當鳥兒飛行在亞馬遜河流域時就用了中東地區的宗教歌曲鏇律。有的表現行單影孤,一隻加拿大雁落單後,影片給它一段單鏇律的獨奏,陪伴它張望著尋找同伴;有的表現如喃喃低語,仿若黑人行進中的集體勞動號子,表現它們的遷徙艱辛而道遠;有時用快板節奏和沙錘配器來表現水鳥戲水如同水上踢踏舞一般;有時人類的聲音會加入以哼鳴或合唱的方式,天鵝飛行的部分就配以教堂頌詩班的童聲合唱,符合西方人類對天鵝代表一貫聖潔的看法;代表工業的重鼓、金屬打擊樂聲音加入為紅胸黑雁的命運鋪墊了危機;黑人的輓歌用來哀悼受難的同伴;然而音樂的恰當停止和留白是必要的,在灰雁被槍擊跌落到沼澤後,讓觀眾情緒就一下子被事件提升,音樂此時如果不停止就是干擾。

結構精妙

結構框架與主題:作為紀錄片在結構上確有可圈可點之處,導演在時間、空間和故事結構上都做了巧妙的構思和編排,在成千上萬種候鳥中選取一隅,圍繞“為完成歸來的承諾,遷徙是一場生命搏鬥”的主題從“危機故事”和“承諾的故事”兩個方面講述了候鳥在時空編織的經緯中遷徙所遭遇的種種。

結構設定的難度:本片是紀錄片,也兼有的性質教育片,導演開始只是想拍攝鳥類遷徙,後來產生了拍成教學片的想法,他們還保留土地在諾曼第的拍攝基地,將來會擴張成一個保護區,並收留來來去去的鳥類,留7個工作人員照顧它們,這個基地只用於教育,對學生開放。因教育性的加入,所以本片更加注重清晰的說明和說理,所以結構性的加強就顯得更加重要。影片結構設定的難度在於,作為一部記錄電影在龐雜的鳥類飛行素材中,在廣闊的空間和時間的經緯中,如何尋找清晰的說明和說理語言,如何對其故事性、戲劇性進行發現和編輯。由於被拍攝的鳥類從不認為自己在攝像機前是表演,它們不認為它們具有戲劇性,也缺乏說理、說明的能力,所以影片完全要靠導演在它們的遷徙過程中進行提煉和布置。

影片結構具體分析如下:

1、“時空的經緯”與“歸來的承諾”

時間:季節變換―――春夏秋冬

空間:分兩次遷徙,北半球飛往北極一次,北極飛往南極方向一次,涉及18個地理位置。

內容表現:在不同緯度間穿梭飛行,候鳥以太陽、星星來辨認方向,對地球磁場也敏感如同指南針,涉及20多種鳥類,它們堅持不懈的完成著遷徙的使命。

主題表現:在時空的經緯中鳥類為完成歸來的承諾進行遷徙。

2、“危機故事”和“承諾的故事”與“遷徙是一場生命的搏鬥”

內容表現:分為“危機故事”14個和“承諾的故事”5個。災難和危機的出現頻率越來越強,涉及與自然、人類、其他動物、同類的關係中的危機與和睦。

主題表現:在“危機故事”和“承諾的故事”的交替發生中表現“遷徙是一場生命搏鬥”。

3、第一部分框架結構中的“時空的經緯”與“歸來的承諾”,和第二部分框架結構中的“危機故事”和“承諾的故事”與“遷徙是一場生命的搏鬥”是本片的兩個基本結構體現,在兩個線索的疊加中和延展中,實現著導演的意圖―――使觀片者對鳥類產生尊重。

結束語:穿梭於時空的圖景之中,生命的裂變無窮無盡,鳥生如此、人生亦如此,本片意在展示,它只是帶領觀眾完成了一場生命的遷徙。

電影海報

如果你看過另一部類似的科學紀錄片《Microcosmos》小宇宙,自然不會對法國人BrunoCoulais感到陌生,因為在那部同樣卓越的作品中,身為電影/電視配樂專家的BrunoCoulais主理的原聲碟連同他另一部代表作《喜馬拉雅》獲得了愷撒獎最佳電影音樂獎。此次的電影原聲《遷徙的鳥》也由為《小宇宙》配樂的原班人馬組成,Bruno習慣以最貼近自然生活色彩的世界音樂作為配樂的創作主線,間插一些溫暖的流行歌曲和實驗搖滾。

開篇是澳洲音樂鬼才NickCave貢獻的一首溫暖而略帶感傷的情歌,其間以NewAge手法混入鳥群展翅的原始自然之音,未加修飾卻與鋼琴之聲渾然一體。之後還有由藝術搖滾大師RobertWyatt帶來的大氣而凝重的“大地的主人”,其後的器樂作品中,製作人Bruno時而以北歐民歌清亮悠遠的氣質加深候鳥們歸來的優雅意象,時而以緊張的管弦樂合奏描繪迷途於工業污染煙霧中的候鳥們,進而用福音合唱讚頌鳥類飛越海洋荒漠,森林河流,冰川山谷的壯麗景象。所有這些絕美的和諧音符都無不表現出對神秘大自然造物主的溫情與崇敬。

這張唱片獲得了2003年奧斯卡最佳紀錄片獎提名、法國電影凱薩獎最佳剪輯、最佳音樂等多項大獎。如果你看過這部電影,那你絕對無法拒絕這張原聲唱片的誘惑,它以最溫暖的人性化音樂陪你見證了生命的堅韌與偉大,大自然的神奇與瑰麗,讓你總有一種臉頰緊貼大地的誘惑,頓時發覺每個人都是一隻候鳥,只是在現代化的霧靄中困頓於對生命本真狀態的追求,但最終抵擋不了造物主的擁抱,就像NickCave所唱“明天我將會飛翔,為了回到你身邊”。