概念

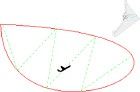

利用遙感技術進行物探的方法。遙感物探是指在距離相當遙遠的位置上,用各種傳感器感(探)知地面物體輻射(或反射)的電磁波信息,以查明地質的或地學的各種情況的方法,也稱“遙感地質”。所用電磁波的波段為紫外-可見光-紅外-微波(見圖)。航空攝影是最早的遙感方法,20世紀40年代開始較廣泛地用於地質工作,稱為“航空地質”。

遙感物探

遙感物探

原理

太陽光是一種寬譜帶電磁波,當它透過大氣照射在地面上再通過大氣反射時,人們用裝載在飛機上的攝影機接收到這些遙感信息並記錄在膠片上,經過沖洗曬印就得到了航空像片──遙感圖像,這種圖像經過解譯、必要的地面調查和驗證,可以解決某一專門問題,這就是遙感方法的一般工作過程。遙感信息與電磁波的發射源有關,與大氣對電磁波的傳輸特性(散射、折射、吸收等)有關,與地面的反射、散射特性有關,還與感測器的接收性能和信息處理設備的性能有關。

除了利用太陽這種天然的電磁波源以外,還可利用目的物自身輻射的電磁波。物體在任何溫度都輻射電磁波,稱為紅外線熱輻射。接收紅外線熱輻射和其他電磁波作為遙感信息,同樣可以達到探測地面物體和地下構造的目的。

在遙感物探中常用的方法可以分為:單波段(或多片種──黑白、彩色、黑白紅外、彩色紅外等片種)、多波段攝影、紅外或多波段掃描成像、側視雷達成像,以及一些非成像遙感方法等。按運載工具則有航天(衛星)、航空和地面車載遙感之分(見航天遙感)。

地質套用

遙感技術可用於地質工作中的許多方面和各個階段。目前,套用較多的有以下5個方面:區域地質

主要是填制地質圖和研究地質構造。根據影像的色調和影紋特徵可以區分岩性和火成岩體的相,有時還可分辨其侵入的期次與相互關係。大量的線性體是遙感的重要信息,它往往反映各種規模和深淺不同的斷層及裂隙。大大小小互相嵌合的環形影像(大的直徑達幾百公里,小的直徑為幾百米)是遙感圖像上獨特的現象,它們有的反映隱伏的構造(穹窿、背斜、向斜等),有的反映岩體、火山口,有的可能反映深部地質構造,因此,遙感可用於各種比例尺的區域地質調查。目前套用最廣的是衛星像片、各種航空攝影和航空側視雷達等遙感圖像資料。礦產普查

一般在地表出現大面積礦體露頭從而發現礦床的情況是少有的,因此遙感資料大量用於研究控礦構造,圈定與成礦有關的岩體或界線,以提高找礦效果。例如,在含油氣區圈定背斜構造,在金屬成礦帶圈定與多金屬礦有關的侵入岩體或某種變質岩系,以及與金剛石有關的金伯利岩筒等。中國1982年在柴達木盆地的衛星像片上發現的160個環形影像,反映地面已知構造的就有131個,占該地區已知構造140個的94%,其餘29個環形影像與已有物探資料解釋相合的有12個。在成礦條件有利地段,遙感可發現某些礦化蝕變帶,如OH-粘土礦化,Fe+ + +氧化帶等;利用上覆植物的某些病態,可判斷地下隱伏礦體(脈)的礦化類型(如銅、鎳礦等);利用地面土壤顏色的變化,可圈定埋藏泥炭田的分布範圍。水文地質

遙感對地表水體的調查是最直接的。中國青藏地區利用衛星多光譜資料找出多個過去地圖上漏畫的湖泊。利用對含水性敏感的紅外掃描和紅外攝影資料可找出裂隙水、泉眼、熱泉等。在乾旱地區還可找淺層地下水,研究灌溉的有效面積和土壤鹽鹼化情況。遙感還能圈定冰、雪終年覆蓋範圍,估計其融化水量的變化;監測海凍的破裂、冰塊的運移規律;根據構造、隱伏岩體和熱泉研究地熱田。工程地質、地震和災害地質

套用遙感資料研究地質和構造情況以及環境條件,進行鐵路、公路選線是很有效的。對大型工程(如大型水庫和水壩、原子能發電站)的選址進行地質分析;對大型塌方、滑坡、土石流等災害進行調查、分析和研究治理方案等,套用遙感都有明顯的經濟效益。根據遙感資料對地質構造特別是新構造運動進行研究,對地震發生的規律進行研究和預報,也是遙感套用的一個重要方面。遙感可以及時調查地震和其他地學事件的受災現場,監視洪水泛濫和消退情況。環境地質和城市建設

航空攝影經過校正以後製成的彩色(或彩色紅外)影像地圖,是環境調查和城市工程的基本資料,可用於城市總體規劃、土地利用、綠化規劃、副食基地規劃、房屋建築調查和規劃、城市交通調查和規劃等方面的研究。幾種航空遙感還可用於水道和大氣污染監測,建築和管道熱泄漏調查和監測,海港和海邊油污染監測等。相關信息

打造星—空—地一體化的遙感部隊

在遙感部動態監測機房,一塊15平方米的大螢幕分外醒目,這就是2010年剛剛投入使用的國土資源遙感動態監測平台。只需輕點滑鼠和鍵盤,高解析度影像及調查監測成果就會在螢幕上清晰地展示出來。記者首先看到的是汶川地震發生後,利用遙感部於2008年5月15日獲取的震後第一批高清晰航空遙感彩色影像製作的三維仿真系統。一個呈條帶狀分布的地震受災區域,南達都江堰,北經汶川至茂縣,沿途房屋倒塌、道路橋樑損毀、河流堵塞以及滑坡崩塌體分布情況一目了然。

當時,這條都汶線影像數據的處理耗時近二十個小時,而隨著這兩年技術水平的不斷提升和經驗的不斷豐富,這一過程已縮減至三到五個小時。

但在航遙中心的專家看來,技術進步還有很長一段路要走。

在災後儘快獲取災前、災後兩期數據,是應急救災工作的首要任務。其中,衛星遙感發揮著十分重要的作用。而目前我國在這方面還處於較為被動的局面。通常是在災害發生後與各大衛星公司聯繫,購買過境衛星獲取的影像圖,但數據解析度以及當地氣象條件是否符合要求,均不能自行控制。由於這些衛星多來自國外尤其是美國,因此即便購買到質量符合要求的衛星遙感影像圖,最快也要兩天時間。

提高應急調查的時效性,變被動為主動,航遙中心主任王平和他的團隊思路很清晰——自2011年起,著力建設應急救災技術體系。第一項就是建立全國地質災害高中易發區本底資料庫。有了這樣的資料庫,即可將災前的地理信息、孕災背景及其他相關參數、參量解譯出來,為應急救援工作奠定堅實的基礎。目前,這項工作已被納入“十二五”規劃。

在技術方法層面,當前,航遙中心的航空遙感技術實力排在全國前列,但低空無人機遙感手段還比較弱。因此,要使技術方法上一個台階,就要在現有航空遙感能力基礎上,提升低空無人機手段的水平。包括增加無人機配備,大幅提升數據處理能力、速度,加強無人機影像數據解譯、成果上報等相關能力的建設,最終實現星—空—地一體化,既有航空遙感團隊,又有衛星遙感和低空無人機團隊。目前,無人機項目作為國土資源部和財政部的行業基金項目,已獲批准立項。

航空物探遙感中心全力投入玉樹震區

4月14日,青海玉樹地區發生7.1級地震。接到國土資源部開展緊急抗震救災工作的指示後,中國國土資源航空物探遙感中心全力開展玉樹地震應急遙感調查工作,為上級部門部署抗震救災工作提供技術支持。中心立即啟動了以中心主任王平、黨委書記王殿琦為組長的抗震救災應急遙感調查領導小組的應急預案。遙感部積極開展工作,一是緊急調取玉樹地區震前遙感數據,並對數據進行製作加工;二是積極聯繫有關單位,獲取震後遙感影像數據;三是抓緊開展震前、震後遙感影像數據圖像處理,連夜製作完成了“玉樹地區SPOT-5全景震前數據圖”、“玉樹地區SPOT-5局部震前數據圖”、“玉樹地區快鳥局部震前數據圖”等三幅圖件,於4月15日早8點30分緊急送往國土資源部,為決策部門直觀掌握玉樹地區的地形地貌、交通道路、居民區分布等情況提供了依據。

4月15日上午10時,中心獲取震後玉樹地區最新航空遙感影像數據。中心主任王平迅速召集有關遙感技術專家對震區圖像處理和災情解譯工作作出部署安排。一是由GIS所和土地所技術人員組成圖像處理組,負責製作覆蓋災區的遙感影像圖,為直觀了解災情信息提供依據;二是由環境所技術人員組成災害解譯組,抓緊開展對地震災情的分析、評估,重點解譯滑坡、土石流等次生地質災害隱患信息,為合理安排抗震救災,防範次生地質災害提供依據。

17點30分,中國地質調查局組織有關專家在航遙中心召開“青海玉樹抗震救災專家會商會”。中心及時將剛剛趕製完成的玉樹地區航空遙感震後影像圖提交各位專家進行會商,為各位專家了解災情、研判地震趨勢和評估次生地質災害隱患提供了直觀依據。

我國航空物探遙感學術帶頭人

中國國土資源航空物探遙感中心(簡稱“航遙中心”)始創於1957年,隸屬於國土資源部中國地質調查局,是我國從事航空物探和國土資源遙感技術研究、套用、開發一體化的專業技術中心,具備在世界各地承擔各類地區高精度航空物探、遙感調查的能力,是國內航空物探技術實力最強、測量手段和參數最多、技術裝備最先進的單位。50年來,航遙中心服務於地質調查和國土資源眾多領域,承擔了1300餘項勘查和科研項目,取得了大批有影響的勘查科研成果,培養了一批有影響力的學術帶頭人。熊盛青就是航遙中心優秀科技人才的傑出代表。他主持和參加完成的20多項科技項目,取得航空物探遙感技術前沿領域與勘查等多方面重要成果,獲國家科技進步二等獎1項,部級科技獎7項,其中一等獎1項、二等獎5項、三等獎1項,國家科技攻關獎3項。2001年獲國務院政府特貼,2005年獲黃汲清獎,2007年入選國家“新世紀百千萬人才工程”。研發出先進實用的中高山區航磁微波遙感方法技術、地下煤層自燃遙感與地球物理探測關鍵技術、航空伽瑪能譜解釋處理系統;完成青藏高原航磁調查,解決了一系列航空物探關鍵技術問題,實現我國大陸航磁全覆蓋,使我國航空物探技術保持國際先進水平;主持國家專項並取得重大的階段性成果;作為總體專家組組長負責國家863計畫“十一五”重大項目“航空地球物理勘查技術系統”的研發工作,並負責課題“航空物探遙感綜合勘查系統集成”;主持發現大型鉀鹽礦產評價基地1處等。