作者

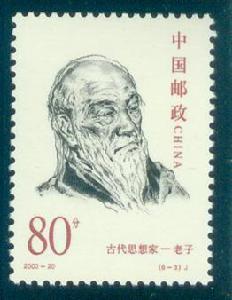

李耳(約前580年—前500年之後)(誕辰:西周末年庚辰二月十五日卯時),字伯陽,又稱 老聃 ,後人稱其為 “老子”。漢族 ,楚國苦縣厲鄉曲仁里人(今河南鹿邑縣人)。我國古代偉大的哲學家和思想家,道家學派創始人,世界文化名人。

原文

善行無轍跡。善言無瑕讁。善數不用籌策。善閉無關楗而不可開。善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人,故無棄人;常善救物,故無棄物。是謂襲明。故善人者不善人之師,不善人者善人之資。不貴其師,不愛其資,雖智大迷,是謂要妙。

譯文

善於行動的人,做事從不留下痕跡;善於言談的人,不留下漏洞讓人指責;善於計數的人不用籌碼;善於封閉的人,沒有門閂卻叫人無法打開;善於打結的人,不用繩索卻沒有人解的開。聖人善於救助人,所以沒有被遺棄的人;聖人善於利用物,沒有被廢棄的物,這叫做因循常道之理。所以善人可以當不善人的老師,不善人也可以作為善人的借鑑。不尊重善人的教導,不注重不善人的借鑑作用,看起來明智其實很迷糊,這實在是高深奧妙的道理。

導讀

做什麼事都有訣竅。在研究探索宇宙特別是宇宙的起源上,其訣竅就是要去掌握“ 道德”,因為“道德”是宇宙的本質特徵。“道德”是宇宙的永不變更的本質規律,貫串於宇宙整體過程之始終,所以掌握了宇宙的“道德”本質,就能夠站在不變的立場上分辨出千千萬萬的變化。“道德”又可以分開來說成“道”和“德”,代表著宇宙本質的兩個不同的方面。

出處

《善行無轍》出自老子的《道德經》第二十七章。

《道德經》,又稱《道德真經》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中國古代先秦諸子分家前的一部著作,為其時諸子所共仰,傳說是春秋時期的老子(即李耳,河南鹿邑人)所撰寫,是道家哲學思想的重要來源。道德經分上下兩篇,原文上篇《德經》、下篇《道經》,不分章,後改為《道經》37章在前,第38章之後為《德經》,並分為81章。是中國歷史上首部完整的哲學著作。

《道德經》到了公元前206年-公元200年,被奉為道教經典,所以有學者認為《道德經》被分為八十一章有明顯的道教的九九歸一的思想,在內容的分割上未免牽強。但道德經前三十七章講道,後四十四章言德,簡單說來,道是體,德是用,二者不能等同。至清代魏源首次破此慣例而分《道德經》為六十八章,相對保持了每章的完整性。