簡介

近年來出版和發表的一些易學研究的專著和文章,論及《連山》與《歸藏》,對這兩種古易書的一些問題做了探討,但似乎諸家對這二易不甚重視,多用前人舊說輕輕帶過,並不深入。因古人之說多有訛誤,未足據信,故今作此文,就《連山易》的一些問題,做一些深入的探討。名稱的由來

連山歸藏

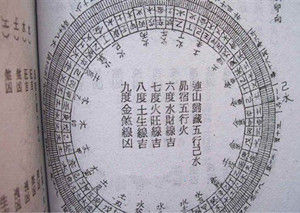

連山歸藏“(大卜)掌三《易》之法:一曰《連山》,二曰《歸藏》,三曰《周易》。其經卦皆八,其別皆六十有四。”

其《筮人》又云:

“筮人掌三《易》,以辨九筮之名:一曰《連山》,二曰《歸藏》,三曰《周易》。”

再以前的書里,就沒有關於這兩種古易書的名目了。但很不幸,《周禮》這部書早已為學界所證實乃漢代劉歆的偽造,是他雜取故書並參以己意作成的,裡面雖用的確實是一些原始的古材料,而其虛造的成分也占了很大的比例,許多內容靠不住。其中《連山》、《歸藏》這兩個名目便是他虛造出來的,他偽造的依據便是《山海經》。關於這個問題,筆者在《〈連山〉〈歸藏〉名稱由來考》一文中已明辨之[1],這裡不妨再簡述一下我的看法。

《易》本是古人卜筮時用來參考占斷吉凶的底本,在古代不止一種,這看看《左傳》即可明白。秦火不焚卜筮之書,故到了漢代,自然還會流傳下來不少,《周易》便是其中之一,除此之外還有一些,但不甚顯著。劉歆曾領校中秘圖書,他肯定發現了這一點,所以他在編寫《周禮》時,除了寫上《周易》外,又決定再寫上兩種古易,以湊足“三易”之數。同時他又發現這其中的一些古易書的內容和《山海經》的內容很有聯繫,這看看晉代郭璞注《山海經》時多引用《歸藏》(此書乃戰國時代的一種古易,晉代出自汲冢,原名並非《歸藏》)即可明白。所以,劉歆便根據《山海經》和易理虛擬了兩個古易名。

《山海經》是由《五藏山經》和《海經》兩部分組成,《五藏山經》為一部分,簡稱《山經》;《海經》則是《海外四經》和《海內四經》的並稱,其中《海外四經》又稱為《大荒經》。我們看看《山經》所記,的確是一山連一山,山山不斷,是一部名副其實的“連山”之書,所以就根據此擬定了《連山》這個書名。又根據《海經》和《大荒經》擬出了《歸藏》一名,海屬水,在《周易》中屬於坎卦,《說卦》云:“坎者,水也。……萬物之所歸也”,從中取了個“歸”字;大荒即大地,在《周易》中屬坤卦,《說卦》云:“乾以君之,坤以藏之”,從中取了個“藏”字,二者合一,《歸藏》這個名目就產生了。

所以,《連山》這個名目和《歸藏》一樣,實出於劉歆的偽造,不足據信。正因為它的名稱後出而且之後所出之書真偽混雜,故歷代學者對《連山》或信或疑、或是或否,聚訟紛紜,了無定讞(參本文後所附《玉函山房輯佚書》輯《連山·附諸家論說》)。

東漢時期連山

連山歸藏

連山歸藏“《易》:一曰《連山》,二曰《歸藏》,三曰《周易》。《連山》八萬言,《歸藏》四千三百言。《連山》藏於蘭台,《歸藏》藏於太卜。”

桓譚是東漢人,其言之鑿鑿,說有《連山》、《歸藏》,其中《連山》有八萬言,在古代的書籍里,可算是鴻篇巨製。另一個力證就是去東漢未遠的晉代皇甫謐《帝王世紀》和北魏酈道元的《水經注》里都引有《連山易》的文字(詳見下第六節),可證桓譚之說並非無據,說明東漢時代的確有一部《連山易》。那么這部《連山》是怎么來的呢?由於文獻無記,難以確斷,這裡只能作一下推測和猜想。

筆者認為這部《連山》與桓譚說的《歸藏》都是出於劉歆或其同道文人的偽作。劉歆篡改偽作了“中古文經”,他為了給自己的學說提供口實,在這些經書里杜造了不少所謂的古書名目,如《左傳》中的《三墳》、《五典》、《八索》、《九丘》之類,也包括《周禮》中的《連山》和《歸藏》。這些書在現實里自然是看不到的,但劉歆等人可以說是經過秦火而失傳了,可秦火不焚卜筮之書,《周易》完整地保存下來便是明證,那么要說《連山》、《歸藏》是經過秦火失傳了,是不能取信於人的。最好的辦法就是偽造出這兩部易書來。這對劉歆等人來說是最方便不過了,他掌管著中秘的圖書,而這些書中就有好多從先秦流傳下來的無名古易書,從中選取兩種作底本,再參以其它的易書,要作成兩部新易書是不難的。自然,這也需要付出勞動,我們看看桓譚所記,《連山》有八萬言,《歸藏》卻只有四千三百言,可見劉歆等人是先作了《連山》,用力甚勤,故卷帙巨大,到了造《歸藏》時,心力已盡,倉促成書,故僅及《連山》的二十分之一的篇幅。

《連山》作成後,藏於蘭台(漢代宮中藏書之處),並在社會上流傳。為了使人相信這的確是古傳的易書,作偽者自然不敢吐露實情,後來劉歆被誅,其事益無人知曉,故桓譚見到了《連山》、《歸藏》,也相信是古易而寫入了《新論》。此書北魏時尚行於世,故酈道元尚得見而引之,至《隋書·經籍志》已不著錄,則其時已經失傳。

劉歆等偽作得這部《連山》的具體形式和內容已經不可詳知,據《周禮》所言:“其經卦皆八,其別皆六十有四”,鄭注曰:“三易卦別之數亦同,其名占異也。”賈疏:“經卦皆八者,謂以卦為經,即《周易》上經、下經是也;皆八者,《連山》、《歸藏》、《周易》皆以八卦乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌為本,其別六十四。”又曰:“占異者,謂《連山》、《歸藏》占七、八,《周易》占九、六,是占異也。”

若鄭、賈二人不是妄斷臆說的話,那么此《連山》的形式應當大體與《周易》相同,只是陽爻稱七,陰爻稱八,其中還竊用了《歸藏》和《易傳》中的文字(詳下第六節)。疑此書除了六十四卦經外,還和《周易》一樣作了《傳》,故能至於八萬言之巨也。

梁元帝連山

東漢的《連山》失傳之後,到了南北朝時期,梁元帝又作了一部《連山》。梁元帝蕭繹,字世誠,是梁武帝蕭衍的第七子。蘭陵蕭氏皆明於易理,蓋本自家學。據《南史》,梁武帝蕭衍撰《周易講疏》及《六十四卦》、《二系》、《文言》、《序卦》等義;梁簡文帝蕭綱(蕭繹之兄)也撰有《易林》十七卷。梁元帝蕭繹亦著《周易講疏》十卷,又著《連山》三十卷,《金樓子·著書篇》曰:“《連山》三秩三十卷”,註:“金樓年在弱冠著此書,至於立年其功始就。躬親筆削,極有其勞。”可見這是蕭繹早期的作品,但是用了很長時間才寫完定稿,前後用了十幾年的時間。

《隋書·經籍志·五行類》、《舊唐書·經籍志·五行類》和《新唐書·藝文志·五行類》皆著錄梁元帝《連山》三十卷,此書《宋史·藝文志》不著錄,蓋其時已佚,今已不可考。唯據唐代段成式《酉陽雜俎續集》卷四《貶誤》曰:

“焦贛《易林·乾卦》云:‘道涉多(石)阪,胡言連蹇。譯瘖且聾,莫使道通’,據梁元帝《易連山》,每卦引《歸藏》、《斗圖》、《立成》、《委化》、《集林》及焦贛《易林》,《乾卦》卦辭與贛《易林》卦辭同,蓋相傳誤也。”

可知此書乃雜采易學類諸書編纂而成,故卷帙浩大。而《斗圖》之類的書,皆是以《周易》卜筮占驗的派生類作品,不似聖人之旨,故自《隋志》以降,皆入於《五行類》。如《隋書·經籍志·五行類》有《易斗圖》一卷,郭璞撰;《易立成》四卷;《周易委化》四卷,京房撰;《周易集林》十二卷,京房撰,《七錄》云:“伏萬壽撰”;《易林》十六卷,焦贛撰,梁又本三十二卷,等等,這些除了焦贛《易林》(即《焦氏易林》)外,今皆不傳。

以此推之,梁元帝《連山》的形式當不與《周易》相同,而是同於焦贛《易林》之類的五行類著作,故不入經類而入於子部之五行類,可惜今天已經隻字不存。

劉炫連山

繼梁元帝《連山》之後,隋代的劉炫又造了一部《連山》。據《北史·儒林傳》,劉炫字光伯,河間景城人,學識淵博,但宦途不遂,做過幾任小官。著書多種,而《連山》乃其所造的偽書。《儒林傳》云:

“時牛弘奏購求天下遺逸之書,炫遂偽造書百餘卷,題為《連山易》、《魯史記》等,錄上送官,取賞而去。後有人訟之,經赦免死,坐除名。”

劉炫的這部《連山》雖然被發現為偽,但並沒有遭毀,《隋志》和《舊唐志》里雖然不著錄,在《新唐書·藝文志·經部·易類》里卻著錄了《連山》十卷,不著撰人名,司馬膺注。這書肯定不是梁元帝的《連山》,因為在同書《五行類》里著錄了梁元帝《連山》三十卷,所以這只能是劉炫偽造的那部《連山》。

馬國翰《玉函山房輯佚書》輯《連山·附諸家論說》引胡應麟曰:

“《連山易》十卷,見《唐·藝文志》。按班氏《六經》首《周易》,凡夏商之易絕不同。隋牛宏(弘)購得寓內遺書至三十七萬卷,魏文成等修《隋史》,晉、梁以降,亡逸篇名無不具載,皆不聞所謂《連山》者,而至唐始出,可乎?《北史·劉炫傳》:‘隋文搜訪圖籍,炫因造《連山》、《魯史記》上之。’馬端臨據此以為炫作,或有然者。蓋炫後事發除名,故《隋志》不錄,而其書尚傳於後,開元中盛集群書,仍入禁中爾。”

又引胡一桂曰:

“《連山》十卷,見《唐·藝文志》。自唐以前並無其書,則唐之《連山》似隋世偽書。”

說皆是也。其書《宋史·藝文志》不載,但宋代黃裳說:“《連山易》,長安人家有之,其卦皆縱。”邵博亦曰:“《連山易》意義淺甚,其劉炫之偽書乎?”(上皆見馬國翰輯引),則宋代尚存於世。

古三墳之連山

北宋時又出了一部《古三墳》,一卷,分為《山墳》、《氣墳》、《形墳》三篇。其中《山墳》又被稱為《連山》,其書以君、臣、民、物、陰、陽、兵、象為八卦,卦序排列以山為首,其首八卦為疊山象、藏山兵、連山陽、潛山陰、兼山物、列山民、伏山臣、崇山君,名皆怪異,辭意淺陋,後人已經辨其為宋人所偽撰。《四庫全書總目》將其列入《經部·易類存目》,《提要》曰:“案《三墳》之名見於《左傳》,然周秦以來,經、傳、子、史從無一引其說者,不但漢代至唐不著錄也。此本晁公武《讀書志》認為張商英得於比陽民舍;陳振孫《書錄解題》以為毛漸得於唐州,蓋北宋人所為。其書分《山墳》、《氣墳》、《形墳》,以《連山》為伏羲之《易》,《歸藏》為神農之《易》,《乾坤》為黃帝之《易》,各衍為六十四卦,而系之以《傳》,其名皆不可訓詁,又雜以《河圖代姓紀》及策辭政典之類,淺陋尤甚。至以燧人氏為有巢氏子、伏羲氏為燧人氏子,古來偽書之拙,莫過於是,故宋元以來,自鄭樵外,無一人信之者。至明何鏜刻入《漢魏叢書》,又題為晉阮鹹注,偽中之偽,益不足辨矣。”

此書之大略於茲可見。然其雖為宋人所偽作,但作者頗費心力,其《河圖代姓紀》一篇,蓋本自讖緯之書,多存漢魏遺說;其推演之理,雖然樸陋,亦可自成一家之言,從中亦可窺見宋人易學得某些方面,故不可一筆抹煞。

連山考辨

《連山》雖然經歷代學者探討並產生了許多作品,但自元明以後,除了《古三墳》以外,其它皆佚,若想見到一鱗半爪,只能看輯本了。《連山》的輯本不多,就今所能見到的,有清代馬國翰《玉函山房輯佚書》本、王謨《漢魏遺書鈔》本和觀沫道人《閏竹居叢書》本,而以馬國翰的輯本為最備,故茲就馬輯本之文略作討論。首先應剔除其中不可靠的文字,馬輯本中的以下六條文字是不可信的:

1、同復於父,敬如君所。(《左傳·閔公十五年》)

2、千乘三去,三去之餘,獲其雄狐。(《左傳·僖公十五年》)

3、南國蹙,射其元王,中厥目。(《左傳·成公十六年》)

4、陽豫。(《春秋演孔圖》)

5、游徙。(《史記·秦始皇本紀》)

6、有馮羿者得不死之藥於西王母,娘(姮)娥竊之以奔月。將往,枚筮於有黃,有黃占之曰:“吉。翩翩歸妹,獨將西行,逢天晦明,無恐無驚,後且大昌。”姮娥遂託身於月。(李淳風《乙巳占》)

前三條出自《左傳》,並未明言是《連山》之文,當是取自其它古《易》或雜占之書的筮辭,馬氏所據,只是本程迥和顧炎武的推測之言“固二易之辭”、“所謂三易之法”的說法,二人也沒有明說是出自《連山》,故不足為據。

第四條見《春秋演孔圖》:“孔子成《春秋》,卜之,得‘陽豫’之卦”,宋均註:“陽豫,夏殷之卦名也。”其中亦未明言乃《連山》之卦,宋均也弄不清到底是夏卦名還是殷卦名,只籠統地說了句“夏殷之卦名也”,是因為他看到《周易》中沒有這樣的卦名。唯羅苹《路史注》以為乃《連山》之卦,實出於臆測。《演孔圖》乃東漢時之緯書,其言孔子之事可信與否且不論,“陽豫”即使確係易卦之名,則當即《周易》之豫卦。“陽”古本作“昜”,這裡當是“易”字之形訛。“易豫之卦”就是《周易》中的豫卦,蓋豫卦震上坤下,震為春,坤為秋、為文,以象孔子所作之書名《春秋》也。

第五條見《史記·秦始皇本紀》:

“(始皇)三十六年,……有人持璧遮使者曰:‘為吾遺滈池君。’因言曰:‘今年祖龍死。’……於是始皇卜之,卦得游徙吉。遷北河榆中三萬家,拜爵一級。三十七年癸丑,始皇出遊。”

此中所言之“卜之”,當即以《易》占卜,“游徙”亦非卦名,而是“卦得”之爻辭,即占卜所得之結果。游者,出遊也;徙者,遷徙也,是占辭言出遊和遷徙乃吉,故始皇先遷徙了榆中三萬家,次年又出遊。馬國翰據羅苹《路史注》以為是《連山》卦名,亦臆測不足據。

第六條見《乙巳占》卷一,乃引漢代張衡《靈憲》之文,原文是:

“月者,陰精之宗,積而成獸,象兔,陰之類,其數偶。其後有馮(憑)焉者。羿請無死之藥於西王母,姮娥竊之以奔月。將往,枚筮之於有黃,有黃占之曰:‘吉。翩翩歸妹,獨將西行,逢天晦芒(明),毋驚毋恐,後且大昌。’姮娥遂託身於月,是為蟾蜍。”

此乃記姮(嫦)娥奔月的故事,裡面沒有說是出自《連山》,而此故事實本見於《歸藏》。《文心雕龍·諸子篇》曰:“按《歸藏》之經,大明迂怪,乃稱羿彃十日、嫦娥奔月。”《文選·謝希逸〈月賦〉》李善注引《歸藏》曰:“昔常(嫦)娥以不死之藥奔月。”《太平御覽》卷九百八十引《歸藏》曰:“昔常(嫦)娥以西王母不死之藥服之,遂奔月為月精。”此皆節略隱括之文,全文當如《靈憲》所引者,故嚴可均《全上古三代秦漢三國六朝文》將此節文字輯入《歸藏》,良是,所以此條也不是《連山》之文。同時,馬國翰還抄錯了句,他把“其後有馮焉者”抄落了幾個字,又與下句混成了一句,成了“有馮羿者”了。

還有一條文字需要辨析,茲錄如下:

“帝出乎震,齊乎巽,相見乎離,致役乎坤,說言乎兌,戰乎乾,勞乎坎,成言乎艮。”

此條本見《說卦傳》,馬國翰注云:“乾寶《周禮注》引云:‘此《連山》之《易》也。’羅泌《路史·發揮》亦云。”

此條只能存疑。若干、羅二人之言確實,那么此條當是東漢之《連山》的遺文,故晉代的乾寶能得而見之、引之。蓋劉歆之徒作《連山》,本是剽掇故易書而為之,《周易》經傳亦是其採用的重要目標,所以此文當是《連山》剿襲《說卦》,而非《說卦》用《連山》,此不可不辨。

此外,還有一條文字需要說明,茲錄於下:

“陽文啟筮享神於大陵之上。”

這一條馬國翰沒有註明出處,按此條實際上是本自《水經注·潁水》,其文云:

“(嵎水)東經三封山東,東南歷大陵西連山亦曰啟筮亭,啟享神於大陵之上,即鈞台也。”

對於這條文字,孫詒讓《札迻》卷三辨之云:

“此文‘連山亦曰啟筮亭’七字有誤。考《御覽》八十二引《歸藏易》云:‘昔夏後啟筮享神於大陵而上鈞台,枚占皋陶曰不吉’(《初學記》二十四亦引其略),此文疑當作‘《連山易》曰:啟筮享神於大陵之上’,蓋《連山》、《歸藏》兩《易》皆有此文,抑或本出《歸藏》,酈氏誤憶為《連山》,皆未可知。今本‘連山亦’,‘亦’即‘易’之誤(易、亦音相近);‘啟筮亭’三字又涉下‘啟筮享’三字而衍(亭、享形相近),文字傳訛,構虛成實,遂若此。”

故《水經注》的這條文字當作“(嵎水)東經三封山東,東南歷大陵西,《連山易》曰:‘啟筮享神於大陵之上’,即鈞台也。”馬國翰將“啟筮享神於大陵之上”輯入《連山》十分正確,但馬輯文中的“陽文”應該是衍文,當刪。這條文字也見於《歸藏》,當是《歸藏》在社會上已經流傳很久了,但酈道元在《水經注》中從來就沒有引用,只引用了兩條《連山易》的文字,說明他引用的不是當時流傳的《歸藏》,而是的確是《連山易》之文,這部《連山》應該就是東漢人作的,它那裡面也使用了《歸藏》的內容,所以二者有內容重複的現象亦不足為怪。

除去上面說到的不可信和存疑的文字,馬輯本中可信出自《連山》的文字僅得八條,可分為兩類:一類為記事之辭,一類為卦爻辭。

第一類記事之辭有如下四條,但馬氏所輯文字和出處有訛誤,今訂正如下:

1、有崇伯鯀伏於羽山之野。(北魏·酈道元《水經注·淮水》。馬註:“出酈道元《水經注》”)。

2、鯀封於崇。(唐·司馬貞《史記索隱·夏本紀》。馬註:“出裴駰《史記集解》”,誤)

3、禹娶嵞山之子,名曰攸女,生余。(《太平御覽》卷一百三十五引《帝王世紀》引。馬氏輯文中“余”作“啟”,誤)

4、啟筮享神於大陵之上。(北魏·酈道元《水經注·潁水》。馬未注出處)

這四條文字疑本為卦爻辭,但今已不知屬於何卦。四條皆是記有夏之事,前兩條記鯀之事,第三條記禹事,所言“攸女生余”之“余”即夏後啟之別名,《太平御覽》卷八十二引《帝王世紀》曰:“帝啟,一名建,一名余”是也。第四條是記夏後啟之事,即《歸藏》中所說其“享神於大陵而上鈞台”之事。第一條和最後兩條,應當是東漢的《連山》之文,第二條則未敢遽定,疑亦是也,蓋東漢作《連山》者將其定為夏《易》,故其內容皆用夏代的故事。

第二類的卦爻辭有如下四條:

1、《剝·上七》曰:“數窮致剝而終吝。”《象》曰:“致剝而終,亦不知變也。”(黃佐《六藝流別》、羅泌《路史》)

2、《復·初七》曰:“龍潛於神,復以存身,淵兮無畛,操兮無垠。”《象》曰:“復以存身,可與致用也。”(同上)

3、《姤·初八》曰:“龍化於蛇,或潛於漥,茲孽之牙。”《象》曰:“陰滋牙,不可與長也。”(同上)

4、《中孚·初八》曰:“一人知女,尚可以去。”《象》曰:“女來歸,孚不中也。”(黃佐《六藝流別》)

以上四條由文字風格來看,是出自同一書,此部《連山》有六十四卦,卦名與《周易》全同,每卦六爻,爻辭多用韻語,每爻下皆系以《象傳》,殆模仿《周易》經傳而作,只是陰爻稱“八”,陽爻稱“七”,此乃應《連山》、《歸藏》以七、八占之古說。

這部《連山》由文中之用韻可知為隋唐人所作。因為漢魏兩晉人用韻字皆用古音、古韻,如《焦氏易林》即其典範;而此《連山》乃全用隋唐時代的中古音。如第二條,以神、身、垠為韻,神、身二字古音同在真部可為韻,垠古音卻是在文部,與神、身二字並不押韻,但這三字在中古音中都屬於真韻,就押韻了。再如第三條,以蛇、漥、牙為韻,而蛇古音在歌部,漥在支部,牙在魚部,三字古韻皆不同,不押韻,而在中古音中三字都屬於麻韻,就押韻了。

由此可以證實,這四條《連山》的遺文當是出自隋代劉炫的《連山》,這部書曾被《新唐書·藝文志》收入《經部·易類》之首,司馬膺還給它作了注,足證其書的形式與《周易》相同。蓋宋人已經知道其為偽書,皇家不藏,故不入《宋史·藝文志》,但自隋唐以迄於元明,其書在社會上仍有流傳,所以宋代的羅泌、明代的黃佐能得而引之,此後則再無聞者了。

自漢代以降,《連山》一名在易學史上名聲甚隆,然其名其書實皆偽偽相因,不足憑信;關於其論說,亦多臆測之辭,難以為據。今就個人拙見考辨如上,不足之處,冀方家指正。

四、《連山易》與《歸藏易》

《周禮·春官》曰:“大卜掌三易之法;一曰《連山》,二曰《歸藏》,三曰《周易》。其經卦皆八,其別卦皆六十有四。”這裡所說的《連山易》、《歸藏易》,其書在漢初亡佚,現無據可考,難度其詳。從此,《連山》與《歸藏》成為中華文化領域裡的一件千古之謎。

其實,《連山易》與《歸藏易》可以被丟失,但它的內容不可能無影無蹤,至少它們的書名是追索其內容的重要線索。既然《周易》這本古代化學典籍是它們的同類,那么它們也必同化學有關。雖然《周易》系統講解了元素的形成,分布及其作用,但這也只相當一部現代基礎化學,或稱為無機化學,有機化學與核化學部分都沒有涉及。而無機化學與有機化學、核化學無法截然分開,故《連山易》與《歸藏易》極有可能是對這兩部分的補充,即它們分別是古代的“生物化學”與“放射化學”。

在現代“有機生物化學”課本中,我們經常用“鏈”來形容分子團所連成的有機大分子,如“飽和鏈”、“不飽和鏈”、“環鏈”、“肽鏈”、“DNA鏈”等等,而“鏈”是由一個個金屬環相扣而成。古人用“山”替代“環”,用起伏連綿的山脈來形容這些有機大分子的形態,有異曲同工之妙。如果說把有機化學更名為“鏈化學”不算過分的話,古人把它稱為“連山易”則自在情理之中。

現我們已無從得知古人研究了哪些有機大分子,但他們的有機化學知識必然會被運用於生物學與醫學,在古人留下的醫學文獻中,應該有《連山易》的思維痕跡顯現出來。從西漢人歸納整理出來的《內經》(包括《素問》與《靈樞》)來看,除人體的五臟六腑用地球的“五行”來喻指外,人體筋胳中的許多穴位還直接用山形水勢來比附。如梁丘、三里、巨虛、豐隆、厲兌、商丘、陵泉、大包、承山、崑崙、湧泉、內關、風池、丘墟、天泉、外陵、鶴頂、地機、陷谷、天柱、靈台、曲垣、陶道、玉田、支溝、金門、風岩、珠頂、岩池、下關、地倉、石門、地甲、梁門、石關、四連、外丘等,有如隨筋絡進入蜿蜒起伏的山脈,巡視一處處勝境,這些穴名的最初來歷極可能同《連山易》有關。

古代醫家還把不同的脈象描述為浮、沉、遲、數、虛、實、滑、澀、洪、細、濡、弦、緊、促、結、代等,而我們同樣可用這些脈形來描繪千里連綿的山勢,現在的心電圖畫的就是這峰來波往的山脈。

《連山易》中的內容在滲入古代醫學文獻的同時,還有可能竄向堪輿風水雜學之中,人們將其發揮運化,用於觀山說水、擇宅選墳,逐漸演變出一些有關峰嶺骨象、地氣結穴、藏風得水,虎踞龍盤之說。

有關核化學的《歸藏易》則不容易流傳於民間,一是知易者不敢貿傳,二是學易者不易學透。況且,其易理高險,習無所用,歸藏於深山密穴,自成必然。

在《歸藏易》中,砹At、氡Rn、鍅Fr、鐳Ra、錒Ac、釷Th、鏷Pa、鈾U等放射性元素必有它們各自的古(卦)名,而且它們的卦象也可能同“六十四卦”類似。如果未來的考古學家能發現現疊有7層爻的卦象出現,我想它們定是《歸藏易》卦無疑。當然,《歸藏易》中的某些卦辭可能就散落在浩如煙海的古代文獻之中,只是我們現在還無法識別。

現在已經有人在秦人墓中出土歸藏易。

可以證明連山歸藏實屬存在。

三易概說

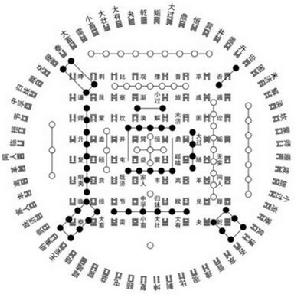

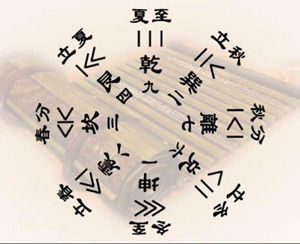

《連山》,首先以艮卦開始,象徵“山之出雲,連綿不絕”,為夏代易學。

為什麼夏代的“易名”為“連山”呢?我們知道,夏朝的建立者是大禹的兒子啟,啟得以承繼王位,建立夏朝,完全是藉助於他的父親禹。禹是靠治水起家的。

夏代的“易”--《連山》,很可能不起始於夏,而是出現在堯、舜時代。當洪水泛濫的時候,人們無處逃生,只能向高山跑。在落荒逃命的先民們的眼睛裡,世上能夠解救他們於洪災水患之中的,大約只有這山。於是人們感恩於大山,視“山”為偉大之物、為佑護之神。當巫師禳災祈福時,便認為大山有超自然力,甚至認為“山”為第一神。

由此,易卦的首位為“艮“(山)也就毫不奇怪了。鑒於此,那時的“易”便被稱為《連山》了。《說文》“山”云:“宣也,宣氣而散生萬物,有石而高象。”山顯而大,百物畢備。兩艮相疊而連綿,雲氣穿環其間,其象威武、雄健,氣勢磅礴。

“連山”好像是說,人的命運與山相連相關。如果沒有山,哪能逃出洪水的困擾和危害?由於《連山》與大山檔洪水有關,由於夏朝君王的先祖禹是以治水而出名得天下,所以延用《連山》易被夏王朝所接受,這樣《連山》得以流傳,從堯、舜時代到夏代。天地之子,莫出其長,所謂高山仰止,景行行止。大天之下,足堪睥睨萬物,領導萬物,非崇山莫屬。崇威壯崇雄武是夏人精神,後人將《連山》視為夏易。

到了殷商時代,情況有所不同了,洪水早已消退,人們對於洪水侵害的記憶已經淡漠,有的甚至全然不知;也許老人還會提到它,便老人也是聽上一代老人述說的。因此,人們對於“易”卦從艮(山)開始,並稱之為《連山》,開始感到莫名其妙。此外,商王室出於政治的考慮,感到應該改變《連山》。既然“易”是決定軍國大事的偏振,那么使用業已被推翻了的夏朝的《連山》易,似乎不大合適,因為它不利於其政權的鞏固。於是殷商決定改變易名,也要改變“易”的結構,特別是對首卦。這的確是需要費一番心思。

傳說中,商人的祖先為“契”。契的母親叫簡狄。簡狄為有氏之女,曾與兩位夥伴去河裡洗澡,見到玄鳥(燕子)落蛋。簡狄拾取玄鳥蛋而吞下去,就懷了身孕,然後生下一個兒子,即“契”。於是商人以玄鳥為其圖騰標誌。這也是母系氏族社會中“知其母,不知其父”的反映。既然殷商的祖先出自母親簡狄(和玄鳥),那么他們的一切都是這個偉大的母親給予的。於是,殷商將“夏易”的《連山》卦改為《歸藏》,由坤卦開始,象徵“萬物莫不歸藏其中”,即一切都來自己母親簡狄,引申為人類的文化與文明,都以大地為主,萬物皆生於地,終於又歸藏於。

周代人文文化的開始,便是著名的周文王囚而演易的故事,也就是我們今日所熟悉,流傳甚廣的《周易》。