軍用橋樑

正文

為保障軍隊通過江河、峽谷、溝渠等障礙而架設的臨時性橋樑。一般由上部結構(橋跨結構)和下部結構(橋腳)組成。它的基本特點是結構型式簡單,作業簡便,架設時間短,修復容易。分類 軍用橋樑按使用的器材不同,可分為就便橋和制式橋。就便橋是使用就便材料或預製構件架設的。其主要特點是材料來源廣。制式橋是套用制式器材組合而成。其特點是構件互換性好,結構適應性強,架設準備作業量小,可反覆拆裝使用,機動性大。軍用橋樑按載重能力的不同,可分為重型、輕型、馱載和徒步等橋樑。重型橋樑能保障中型以上坦克和其他相應的履帶式和輪式車輛通行;輕型橋樑能保障輕型坦克和其他相應的履帶式和輪式車輛通行;馱載橋可供騾馬馱載裝備通過;徒步橋僅供武裝人員徒步通行。軍用橋樑按有無中間橋腳,可分為多跨橋和單跨橋。其中多跨橋按中間橋腳型式,又可分為浮游橋腳橋(簡稱浮橋)和固定橋腳橋(簡稱固定橋)。

浮橋 用浮體(筏、民舟、浮箱、制式舟等)作為中間橋腳支承上部結構(就便的或制式的)而構成的橋樑,也可以是一系列浮體緊密排列起來構成的橋樑(即帶式橋)。它適於在較深和較寬的江河中快速架設,河底土質對其影響較小,在軍事上套用廣泛,是軍用橋樑的主要類型之一。

固定橋 有中間固定橋腳的橋樑。常見的固定橋腳有列柱橋腳、架柱橋腳、堡籃橋腳等。固定橋腳受江河水深、流速、河底土質的影響較大。列柱橋腳是將樁柱打入河底,有良好的穩定性,但河底土必須容許打樁。架柱橋腳是將預先結合好的框架設定在河底表面,架設作業速度快,但只適用於乾谷或底質堅實、流速或水深不大的河流。堡籃橋腳是將橋腳材料結合成箱形,內填石塊構成的,適用於水較深和流速較大的江河。

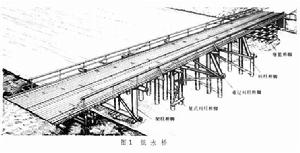

軍用固定橋根據使用要求可架成低水橋、高水橋、跨線橋和水面下橋。 低水橋(圖1)跨度較小(通常為3~7米,有的可達10~12米),橋腳高度不大(上部結構距水面的淨空約0.5~1米),結構簡單,架設方便,通常只架成腳踏車道,供短期使用,是常用的也是主要的軍用橋樑類型之一。高水橋跨度較大(30米或更大),橋腳較高,容許洪水、流水、船隻從橋下通過。因取材困難,結構複雜,架設費時,通常只用在後方主要道路經過的江河上。跨線橋是一種用來跨越與之相交的公路或鐵路交通線的高架旱橋,通常採用架柱橋腳架設。水面下橋是一種橋面在水面下0.3~0.5米的橋樑,橋面可以升降,具有隱蔽的特點。

軍用橋樑

軍用橋樑 軍用橋樑

軍用橋樑為了適應現代戰爭的要求,軍用橋樑已日益向制式化的方向發展。制式橋器材由國家按統一標準、性能、規格生產,裝備軍隊,戰時用以快速架設各種制式橋。這類器材主要有坦克架橋車、舟橋器材、機械化橋、拆裝式金屬橋(圖3)等。 拆裝式金屬橋是一種成套的制式固定橋器材,通常包括上部結構、可調整高度的中間橋腳,以及專用的架設和裝載設備等。這種器材主要用人力架設和撤收,使用、裝載、作業方便,機動性好,既可用以架設單跨和多跨的低水橋,又可用以加強和修復被破壞的永久性橋樑。

軍用橋樑

軍用橋樑在歐洲和西亞的古代戰爭中,也架設過不少軍用橋樑。其中著名的有,公元前481年,波斯帝國薛西斯一世的軍隊在進攻希臘前架設的兩座橫跨赫勒斯滂海峽(今達達尼爾海峽)的浮橋。古羅馬軍隊多次架設過堅固的列柱橋,其中以公元前1世紀G.J.凱撒的軍隊建造的跨越萊茵河的木橋較著名。隨著武器的發展,對軍隊機動和進攻的速度有了新的要求,到17世紀,法國軍隊裝備了制式舟橋器材。隨著金屬材料的出現和鐵路的發展,19世紀60年代在俄國出現了可拆裝的金屬鐵路橋。第一次世界大戰末期,英國軍隊裝備了衝擊橋。第二次世界大戰期間,世界各國軍隊都重視發展制式軍用橋樑器材,如英軍的貝利橋、蘇軍的НЛП輕型舟橋縱列和Н2П重型舟橋縱列等。

第二次世界大戰以後,由於輕質高強度材料的出現,裝備機械化程度的提高,液壓設備和焊接工藝的進步,許多國家軍隊採取提高結構整體性和架設作業機械化等方法,使制式軍用橋樑器材不斷得到改進和發展。具有代表性的如:蘇軍的重型機械化橋(TMM)和帶式橋,法軍的伴隨橋(PAA),英軍的中型桁梁橋(MGB)和聯邦德國軍隊的克虜伯固定橋等。此外,蘇聯和民主德國的軍隊還裝備了成套的架橋機具,提高了就便橋的架設速度。有的國家軍隊還裝備了兩棲江河工程偵察車,從而縮短了軍用橋樑架設的準備作業時間。中國人民解放軍自50年代以來,在制式橋樑器材、架橋機具的研製方面也有較大發展。

展望 為適應現代戰爭的要求,就便橋將進一步趨向預製構件化,器材和構件實行地區標準化,架設機具實現機械化。制式橋除繼續沿著結構整體化、作業機械化的方向發展外,還將進一步增大固定橋的單跨架設長度,提高橋樑的載重能力和架設速度,提高運載車輛的機動能力,提高器材的標準化、系列化、通用化程度,並使之適應空中機動的要求。