軌道強度計算

正文

在英、美也稱軌道應力。將軌道作為一個工程構築物,運用力學理論進行分析和計算的方法。通過計算,保證軌道具有必要的承載能力。它對軌道各部件的設計起指導作用,並為軌道建築標準(即軌道類型)的劃分,部件的合理配套提供理論依據。軌道承受的作用力 軌道承受列車的各種垂直壓力、橫向水平力、縱向水平力。①垂直壓力主要來自車輪的靜重(靜荷載)。在列車運行時,由於機車車輛的振動,軌道和車輪的不平順,以及蒸汽機車動輪和主動輪構件的作用,除靜荷載外,在垂直方向,軌道還承受許多額外的附加力。所有這些附加力連同靜荷載一起,稱為垂直動荷載。②橫向水平力主要是由機車車輛搖擺及作蛇行運動以及它們通過曲線時向外推動而產生的。③縱向水平力主要包括機車加速、制動時的縱向水平分力,在長大坡道上機車車輛重量的縱向水平分力,以及因鋼軌的溫度變化而產生的溫度力。

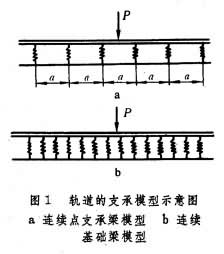

計算方法 靜力計算 按照對基礎假設的不同,靜力計算分為:連續點支承梁的計算和連續基礎梁的計算。在連續點支承梁的計算法中,把鋼軌視為一根支承在許多彈性支點上的無限長梁。彈性支點的沉落值假定與它所受的壓力成正比(圖1a)。運用力學理論,任一截面處的鋼軌彎矩、壓力和撓度都可求得。如果有許多荷載同時作用於鋼軌上,可先分別計算每個荷載對軌道所產生的作用,然後疊加起來。如需求最大數值時,可選擇幾個較重的車輪分別置於計算截面上,按照機車車輪的排列進行計算比較求得。在連續基礎梁的計算法中,則把鋼軌視為一根支承在連續彈性基礎上的無限長梁(圖1b)。同樣,用力學理論,可求出鋼軌任一截面的彎矩、壓力和撓度。與連續點支承梁方法相比,計算結果相差不多。但在基礎剛度較大時,兩種計算結果相差可達10%左右。

軌道強度計算

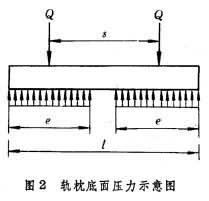

軌道強度計算軌道各部件應力計算 主要包括:①鋼軌底部的動彎應力。即:σ=M/W,式中σ為鋼軌底部縱向纖維應力;M為鋼軌彎矩;W 為鋼軌底部對水平中性軸的截面模量。②軌枕的壓應力。僅對木枕進行計算。壓應力σa=Q/A,式中Q為鋼軌壓力;A為軌底或墊板與木枕接觸的面積。③道床頂面的壓應力。即道床頂面承受軌枕底面傳來的壓力,假定分布在軌枕兩端長度為e的範圍內(圖2),其值為p=Q/be,式中Q為鋼軌壓力;b為軌枕寬度。最大壓應力則乘以大於1 的係數,一般採用1.6。④路基頂面的壓應力。一般隨道床厚度的增加而減小,但道床厚度達到一定限度時,即使再增加道床厚度,路基面的壓應力也不會再減小。以上均為對垂直方向的荷載所進行的計算,橫向水平力,在直線上數量不大,約為靜荷載的10~15%;在曲線上,視曲線半徑大小,機車、車輛類型的不同而異,但一般也只為靜荷載的50%以下。在普通線路上,縱向水平力數值很小,一般可不計算。

軌道強度計算

軌道強度計算