簡介

跨湖橋遺址出土的獨木舟

跨湖橋遺址出土的獨木舟 跨湖橋遺址,是由古湘湖的上湘湖和下湘湖之間有一座跨湖橋而命名。遺址西南約3公里為錢塘江、富春江與浦陽江三江的交匯處,在此形成曲折之形,往北再折向東流入東海。遺址南北均為低矮的山丘,往北越過山嶺可見錢塘江,南面為東西向連綿不斷的會稽山余脈。遺址埋藏於古湘湖湖底,上部覆蓋的青灰色湖相淤積層厚達4.6米,因此動植物遺骸及骨、木器得到很好的保存。而且器物形態及其組合迥異於河姆渡、羅家角等附近早期文化遺址。

跨湖橋遺址文化內涵豐富,面貌獨特,碳14測年距今7000-8000年。出土遺物有陶器、石器、骨器和木器,有機質文物保存良好。釜、豆、盆、缽、甑、罐為常見的陶器群,形制別致,彩陶較多,分內彩和外彩兩種。發現千餘粒栽培稻穀米,出土7500年前的獨木舟,堪稱“中華第一舟”。

跨湖橋遺址文化內涵不同於河姆渡文化和馬家浜文化,是一種新的文化類型;出土的栽培稻實物將浙江的栽培稻歷史提前1000年;出土的獨木舟是迄今我國年代最早的。跨湖橋遺址的發掘是浙江省新石器時代考古的一個突破,對研究浙江省早期新石器文化具有十分重要的價值。

歷史沿革

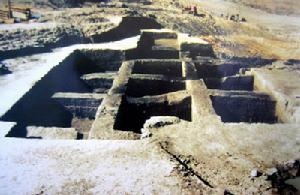

跨湖橋遺址概貌

跨湖橋遺址概貌 跨湖橋遺址處在舊湘湖湖床的下面,早在20世紀初,湘湖就已經名存實亡。古湘湖湖底千百年來形成的淤泥,成為製造磚塊的優質原料,淤泥保護了跨湖橋文化,也同樣使這古老的文化遭受了嚴重的災難。

1970年前後的某一天,湘湖村的村民聽到一個訊息:杭州磚瓦廠要在冷飯灘附近設立一個新的取土點。訊息一傳開,湘湖村村民連夜突擊,圍堤抽水,搶占陣地。當時冷飯灘一帶屬於無法正常耕種的沼澤地帶,取土的第一步必須圍堤抽水。那一晚,一家新的磚瓦廠誕生了,這就是後來的蕭山城廂磚瓦廠,挖土製磚的人們便在不知不覺中蠶食舊湘湖底下的這座文化寶庫。

跨湖橋真的是河姆渡的“後輩”?參加跨湖橋遺址發掘的工作人員不願意相信。但由於第一次發掘出土的文物較少,在一定程度上影響了人們對跨湖橋遺址重要性的認識,研究工作未能進一步深入,跨湖橋遺址就在這些懷疑中被“冷凍”了十年。就在它受“冷落”的幾年間,跨湖橋遺址第一次發掘現場已遭到破壞,考古學家再也難以找回這一遠古人類的居住區。

遺址現場

遺址現場 這次發掘於2001年5月正式開始,發掘的面積並不大,僅為350平方米左右,卻出土了一大批陶、石、骨、木器,其中陶器復原器近150餘件。出土器物形態及其組合迥異於河姆渡、羅家角等附近地區發現的早期文化遺址,可明確為一個新的、獨立的考古學文化類型。

為了再次給跨湖橋的文物測定確切年代,考古隊把取到的標本送到北京大學等5個不同的權威機構進行科學測定,測出的數據達28個之多。得到的結論卻是驚人的一致,這些科學研究無可辯駁地說明,跨湖橋文化距今為7000至8000年。“冷凍”了十年的跨湖橋再次引起人們的關注,併入選了當年的全國十大考古新發現。

這次發掘還傳出一個“垃圾堆里撿珍寶”的美談,因為這次發掘挖出了一個遠古垃圾場,而品種繁多的千古垃圾又是傳遞古人生活、生產、思想、文化等重要信息的載體。古人往往將村落臨水的濕地當作傾倒垃圾的場所,跨湖橋遺址的第二次考古發掘結果,再次證明了這點。出土的大量牛骨、鹿骨等正是古人吃剩的垃圾;大量的陶器碎片正是古人的遺棄物;破碎的骨耜正是古人丟棄的已不能使用的生產工具……

但跨湖橋文化卻不能理解為僅僅是古人遺棄的垃圾,跨湖橋遺址在第一次發掘中,就已發現了建築遺蹟和多處房屋遺蹟。更為重要的是,還發現了兩座貯藏窖,裡面貯滿了橡子,這是古人貯藏的食物。顯然,第一次考古發掘,挖到的是古跨湖橋人的居住區。?結合前後兩次的考古成果看,跨湖橋是一個完整的文化遺址。

這次發掘的結果使跨湖橋遺址作為獨立的文化類型引起國內專家的極大興趣,為了補充更多的資料,同時也是為了搶救地下文物不受進一步破壞,2002年9月底,浙江省文物考古研究所開始了對跨湖橋遺址的第三次發掘。

由於跨湖橋遺址被破壞嚴重,第三次開挖的探方大多處在遺址的破壞邊緣,所以大都不完整,實際發掘面積約350平方米。但就在這裡,卻“駛出”了人類最古老的獨木船。

考古工作人員以前就聽村民說在這一帶發現過木船,跨湖橋的發現者鄭苗也曾報告發現過“小船”,但在前兩次發掘中並沒有發現古船。跨湖橋真的有古船嗎?考古隊暗暗地把尋找古船的蹤跡作為這次發掘的目標之一。

最早發現古船的蛛絲馬跡是在11月11日,當時考古人員正在探方里整修台階,在地下第9文化層里,突然發現了一個木製品,形狀看起來很像是木船的一個角。一下子,在場所有人的精神都振奮起來,似乎重大的發現立刻就要揭曉一般。隨著清理面積的擴大,獨木舟的一個凹面顯露出來。因為早就相信這裡有古船,這個發現讓現場的考古隊員興奮異常:“我們發現了獨木舟!”

經過不斷發掘,在相臨的三個探方里都發現了船身。獨木舟的船頭直到19日才被發現,由於當時船身中段還埋在一個隔梁里,而且船寬度不一,所以還以為這是兩條各長2米多的獨木舟。21日,考古隊員打掉了中間的隔梁,世界第一古船的真面目才完全地展現在今人面前,而且長達5.6米。在這條獨木舟的兩側,還發現了許多木棍,專家推測這些木棍是用來固定或支撐獨木舟的,並推測這裡是一個獨木舟的生產或修理作坊。

2003年10月初,考古學家再次對跨湖橋遺址進行發掘。這次發掘從2002年發現的遺址東側開始,出土了一批陶器、木器、骨器碎片,其中有一隻保存完整的骨哨。考古人員希望通過對跨湖橋遺址的深入發掘,更全面地了解距今八千年的跨湖橋遺址文化。對於跨湖橋遺址的發掘仍在有序進行。

出土文物

骨器

出土的有機質遺物中,骨器數量不少,計有耜、鏢、鏃、哨、針、緯刀、簪、雙尖叉形器及一些功能不明的複合工具。骨耜用大型哺乳動物的肩胛骨製作,端部有圓型插孔用以裝柄,從一件半成品觀察,成孔方式是用火燙灼後再行挖鑿;其餘骨器多用動物肢骨的骨壁、肋骨加工而成,磨製精緻,一件骨針長9厘米,最大徑不足2毫米,孔徑不足1毫米。緯刀、雙尖叉等應該是紡織工具。所謂的骨“簪”,指的是一種一端粗平的釘形骨器。

稻穀顆粒

與骨耜相應的發現是,遺址層發現少量的稻穀顆粒,說明耜耕農業已經存在。

獨木舟

獨木舟船頭朝東北,船尾向西南,非常狹長,接近船尾有一小部分因為磚瓦廠取土而被截掉。船現長5.6米,船身最寬處為53厘米,船體深20厘米,船幫有部分被損壞,因而寬窄不一。在船體凹面內,有多條支撐橫木的痕跡。浙江省考古所專家認為,當時造船的加工工具應該是石錛,其船身上縱向加工過的痕跡非常明顯。

判斷獨木舟所在的年代,考古專家的依據是古船所在地層的年代:這裡是第九文化層,相應推斷出獨木舟的“年齡”約為7600到7700歲。發現獨木舟時,考古人員正在整修跨湖橋遺址的一考古探方的台階。在地下第九文化層里,考古人員發現了木船的一個角。擴大清理後,發現了獨木舟的一個凹面,後打掉了隔梁,世界第一古船的真面目才完全地展現在人們面前。

研究發現

跨湖橋遺址考古發掘

跨湖橋遺址考古發掘 考古學家們利用從地層中採集的花粉、藻類、真菌孢子和炭灰等微型化石來解讀史前人類的農耕活動:他們經常放火燒荒,使長滿了樺樹、柳樹的淡水沼澤地變成適合種植水稻的農田。由於後期海平面不斷上升,海水逐漸向這片河湖入海口的窪地入侵,祖先們就築起堤壩,防止海水入侵,直到有一天,海水衝破了原始的堤壩。

中國東部的農耕文明被認為始於約7000年前的河姆渡人。考古學家們認為,沉積物中的大量木炭顆粒表明,跨湖橋先民經常焚燒灌木叢,有證據顯示他們可能使用豬的糞肥灌溉稻田。考古學家們認為,用燒荒的方式來開墾稻田,跨湖橋的祖先可以說是先行者。

從考古發現來看,出土的稻穀還處於半野生半馴化階段。陳淳提出了一個有趣的說法:史前時期,跨湖橋這一片區域物產富饒,當時的人們不需依靠辛苦的春播秋收來維持生活;他們還有木結構的“儲藏室”,因此,人們種植水稻的目的並非果腹,也許是用來釀酒。

學術價值

跨湖橋文化遺址要早於河姆渡遺址1000年,是當時發現的浙江省境內最早的新石器時代文化遺址。跨湖橋遺址的文化面貌非常獨特,是一種獨立的文化類型。這一發現,把浙江的文明史提前到了8000年前的新石器時代早期,是浙江悠久歷史和深厚文化積澱的重要證據,她也再次有力地證實了長江流域也是中華文明的發源地之一。

首先,跨湖橋遺存距離浙江境內的河姆渡文化、馬家浜文化和良渚文化都很近,但其面貌又如此迥異,是一種獨特的文化類型----跨湖橋文化。它的發現表明,浙江境內新石器時代文化的情況絕非以前認識的那么簡單,而是由多個源流譜系組成。它們之間的相互關係就成為今後史前考古研究中的一個重要課題。

其次,針對跨湖橋遺存和長江中游文化有較多相似因素,這為探討兩地的文化關係提供了重要線索,也為研究當時整個長江流域文化格局以及此後的變遷問題提供了重要線索。

其三,由於跨湖橋遺存和長江中游文化有比較密切的聯繫,又地處浙江中北部,和本地文化也有一定關係,因此,它的發現,第一次把長江中下游地區的考古學問題直接聯繫起來了,對日後整體上研究長江流域的文化起到了重要的中介作用。