簡介

足內翻是一種發育性畸形,在孩子一出生時就能發現的由於脛骨後肌痙攣引起的踝關節畸形。足內翻可以發生在單足或雙足,在發育過程中,由於足的肌腱和韌帶(後側和深部的)發育出現故障,未能與足部其他的肌腱韌帶的發育保持同步,其後果是這些肌腱和韌帶將足的後內側牽拉向下,導致足向下向內扭轉,足部的各塊骨頭因此處於異常的位置上,足部內翻、僵硬,並且不能回到正常的位置。

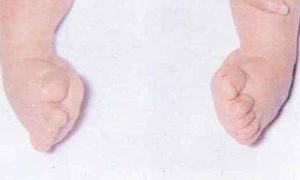

足內翻圖

足內翻圖治療方法

足內翻的治療(潘塞緹方法)

本治療方法對於9個月以內就開始治療(最好是在出生後不久就開始)的孩子效果最理想。

對於9到28個月之間的孩子,本治療方法仍然有效,可以矯正全部或大部分的畸形。

28個月以後,潘塞緹方法仍然有效,但大多數的孩子同時將需要接受手術治療。

治療方法概要

1. 手法治療—經過數周的手法治療,將足的各塊骨頭整復回接近正常的位置,足的畸形逐步地被矯正。

2. 打石膏—每次手法治療之後,足和小腿被打上石膏,保留5—7天,以保持足的位置。

3. 重複步驟1和2直到足被矯正到正確的位置。

4. 為了完全將足部矯形,醫生通常會切斷跟腱。這個小手術在局部麻醉下進行,僅需10分鐘。

5. 支具—當最後一次石膏被除去之後,將馬上為你的孩子安上一個可以穿戴的支具:

a. 堅持穿戴3個月,每天穿戴23個小時。

b. 之後的2到4年中,每次睡眠時穿戴。

支具是治療中一個關鍵部分。即使你的孩子的腳看上去已經恢復正常,但如果他們不是每次睡眠時間都穿戴的話,他們的腳也會有可能再轉回去,即使是在矯形超過兩年半以後仍然如此。

康復訓練方法

3—6個月為翻身發育期。翻身發育過程一般包括以下四項:

A、頸立直反射動作,主要見於新生兒,是在Moro反射與頸立直反射支配下,由於肌緊張分布差造成的。

B、頭背屈曲,角弓反張:翻身動作從肩向一側迴旋開始,按脊柱伸展,頭背屈呈角弓反張位,多只能翻至側臥位。

C、自動翻身:屬皮質下支配,多無目的性,以骨盆帶抬高,軀幹屈曲開始,可完成整個翻身動作。

D、有目的的翻身:在皮質的支配下有目的性翻身,肩與骨盆可同時向一側迴旋,並可成四爬位或坐位,動作可靈活調節。

不會翻身,發育多停留在A項或B項,說明處在原始反射支配下,中腦和皮質水平的立直和平衡反應未發育成熟。

常用翻身訓練:

(一)訓練時,將患兒取仰臥位,訓練者也可用雙手分別握住患兒兩臂上舉過頭,將兩臂左右交叉,從而帶動患兒身體向兩邊側轉身。

(二)患兒取仰臥位,訓練者,訓練者握其兩腳踝部,向左翻時,右腿曲向左側扭動,並同時逗引其頭向左側鏇轉,這樣身體的重心就隨著頭,腿的帶動翻過來,這樣很好得訓練了肢體的轉移重心,上下肢得以協調。

(三)患兒取仰臥位,訓練者握其兩腳踝部,讓患兒向左翻身時,使患兒右腿屈曲,跨過左腿中線,使左臂屈曲,並逗引其頭部慢慢向左傾斜使患兒身體隨著球的滾動來完成翻身動作。

(四)患兒橫躺在楔形墊的斜面上,斜面可以輔助患兒軀幹的鏇轉。

概述

先天性馬蹄內翻足是常見的先天性足畸形。男性發病較多,可為單側發病,也可雙側性。畸形明顯,一出生就能發現,因此疏忽的病例較少見,多能及早治療,效果也較好,但畸形也易復發,應定期隨訪至骨骼成熟,約14歲以後。病因尚不清楚。

臨床表現

1、出生後即出現單側或雙側足部程度不等之畸形,足部呈踝關節跖屈位,內翻、內收畸形。

2、患兒學行走時,用前足或足外側緣著地行走,隨著年齡漸大,畸形漸加重,嚴重者足背著地行走,負重處出現滑囊和胼胝。

3、X線攝片,患足正側位:出生後,X線片上可以看到距骨、跟骨、骰骨的骨化中心,有時可見到第三楔骨,所有的跖骨和趾骨均已出現,而跗舟狀骨要到3歲才出現骨化中心。

4、根據三條線估計畸形:

1)在正位片上測定跟距角,若小於30°,表明足部無內翻;

2)測量第一跖骨縱軸和距骨縱軸所交叉的角,正常為0°—20°;

3)X線側位片測量距骨縱軸和跟骨跖面所形成的角,正常35°—55°,如果小於30°,則表明足下垂。如果距跟角小於15°,第一跖骨與距骨縱軸交叉所成的角大於15°,表明距舟關節半脫位(Simon15°定律)。

治療原則

1.從出生後即開始,愈早治療,效果愈好。治療方法根據年齡和畸形程度而不同。

足內翻

足內翻2.手法矯正法:一般適宜6個月以內或較輕型者。從出生後即開始,愈早愈好。由醫師教會母親或帶領患兒,先矯正足前部內收,再矯正距骨下關節內翻,然後矯正踝關節的跖屈。手法應輕柔,以免損傷骨骺。每種矯正位置保持10秒鐘,每次10—15分鐘。每日運算元次,一般主張餵奶前進行。

3.石膏管形外固定矯正:適應於3月—1歲每2—3月更換一次。

4.手術治療,適用於6個月以上,手法無法矯正者。術式按年齡而異。 (1)足內後側軟組織松解術,適用於6個月至6歲患兒。 (2)足外側柱縮短術,適應於畸形嚴重3歲以上患兒,在足內側、後側軟組織松解術同時,行跟骰關節骰骨或跟骨楔形切除,或行跟骨外側楔形截骨術。 (3)三關節融合術,適應於12歲以上畸形嚴重之患者。

用藥原則

先天性馬蹄內翻足無特殊藥物治療,如手術治療患兒,術後套用抗菌素預防感染。

輔助檢查

1.先天性馬蹄內翻足診斷不難,X線攝片是必備之檢查專案;

2.如果住院手術治療,血常規等三項常規檢查是必要的,視病兒情況可酌情考慮B項檢查。

療效評價

1.治癒:足部畸形基本糾正,功能基本恢復,手術後傷口癒合。

2.好轉:經手法治療或手術,畸形大部分糾正。

3.未愈:畸形無改善。

專家提示

先天性馬蹄內翻足是足部常見畸形,出生後即可發現。軟組織的變化均是繼發的,隨著年齡的增長,皮膚、肌肉、韌帶、關節囊、血管、神經等組織相繼出現不同程度的變化,如足內側軟組織即三角韌帶、距舟韌帶、跟舟韌帶、脛後肌、屈趾長肌及屈拇長肌有攣縮或短縮;足背部及外側的肌肉、韌帶鬆弛;踝關節及距跟關節後側關節囊、跟腓韌帶、後距腓韌帶及小腿三頭肌發生短縮或攣縮;足底部距跟間韌帶、跖腱膜、外展拇肌、屈趾短肌及小趾外展肌短縮。

發現此病,應從出生後7-10天開始治療,愈早愈好。早期以手法按摩矯正為主,3個月後需行長腿屈膝石膏管形矯形術,1歲以後(現有主張6個月後)需手術治療。術後需加用矯形支具(如“丹尼斯布朗”夜用支具,或者FooTek足下至上矯形鞋),定期門診檢查,直至14歲以後,以防復發。